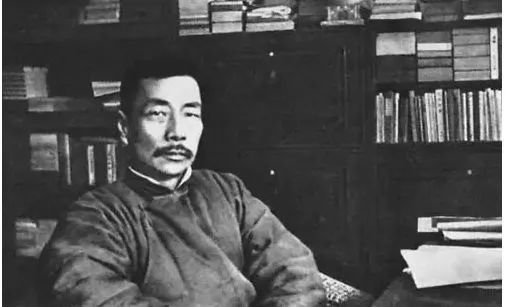

不曾远去的呼唤

——鲁迅研究者采访记

王悦冰

背景

在本单元学习中,我们读到了鲁迅《无声的中国》,了解了他对文言的强烈反对和对白话的热情呼吁。

那么,他这一排斥传统的激烈态度在当时有何背景和意义?他在新文化中具体扮演了怎样的角色?我们身处历史的这一端,又该如何留住“五四”精神,把它们传承、发扬?

针对这些问题与思考,我们小组采访了鲁迅研究者王向红老师。

新与旧:鲁迅的态度

Q:老师,您认为鲁迅在《无声的中国》和其他作品中,对传统的抨击是否过于绝对?特别是“一是抱着古文而死掉,一是舍掉古文而生存”这句话。他当时的意图是什么?我们今天又该如何对待新文化与旧文化?

A:对于这句话,我们不能只看字面意思。

它根本上是在批评泥古不化的人,热切地呼唤新文学。我们可以参考鲁迅的其它文章。比如在《拿来主义》中,他就打了一个比方:一个穷青年得了一所大宅子,有的人就欣欣然地蹩进去,大吸剩下的鸦片,有的人就一把火烧光。

鲁迅认为二者都不对,应该首先分辨好坏,好的东西,比如鱼翅燕窝就吃掉,坏的就销毁。同一事物有好的一面和坏的一面,就用它好的一面。

这最能说明鲁迅对传统文化的态度:取其精华,弃其糟粕。

但是,当时社会上是有一些错误思潮,有些人崇洋媚外,外国的东西都好,中国一切都不行;另一些人守旧,古代的好,现在的都不行。针对后者,鲁迅着力提倡改革、新文学、新思想。

Q:那么,鲁迅对于当时新旧文化的交替,他是完全支持新文化,还是对于旧文化有所保留,二者各取其中?

A:我觉得,这不能用数量百分比来计算,因为人是一个一而不可分的复杂整体。

毫无疑问,鲁迅是新文化的旗手,因为新文化中有他所崇尚的科学民主,所以他就大力推动,为了救国救民。改变我们的国民,这是他希望的。而且,他也在分析判断历史的趋势,新文化毫无疑问是大势所趋。

不过,鲁迅的传统文化功底也很深厚。他有很多作品,比如谈中国小说史,谈文学理论,都可说在弘扬或保护传统文化中的精华。但是,因为他要倡导新文化运动,所以对那些守旧泥古的现象,他会更加毫不留情地去批评。我觉得,他还是一个新文化运动的战士。

Q:您认为鲁迅在新文化运动中有哪些方面的主张?

A:主要是思想革命。

从他的文学作品中,我们可以看出反帝反封建。反帝反封建,但是他不是采取上街贴标语之类的方式,而是给你一个人物,你来看、你来想:如果你不反,就是这样的。

追求民主科学,似乎有点空泛,但鲁迅内心极其渴求民主科学。

再就是关注青年。鲁迅对青年人的成长特别关注,爱护青年。爱护青年,就是爱护中国社会的未来,他把希望寄托在更远的将来。

在文艺形式上,鲁迅是旗帜鲜明地提倡白话文。他用作品说话。比如《狂人日记》是第一篇白话小说,从此,他自己说就“一发不可收”:写了14篇的小说收入《呐喊》,以及《彷徨》、《故事新编》,都在提倡白话文。

冷眼与热血:走近鲁迅

Q:您认为,鲁迅是否偏向于一个揭露者、批判者,而非建设者?或者说,他的思维方式是否有其局限性?

A:发现问题是解决问题的前提,揭露和批判是为了建设,因此不能单纯说鲁迅只是批判者而非建设者。

另外,鲁迅相比之下更棱角分明更尖锐,我认为是有这个特点的。可能这跟鲁迅的性格有关。

有人评价鲁迅心胸狭窄,可能有一点。读鲁迅的传记,会发现很多时候,很多事情,在一般人看来,可以再宽容一点。

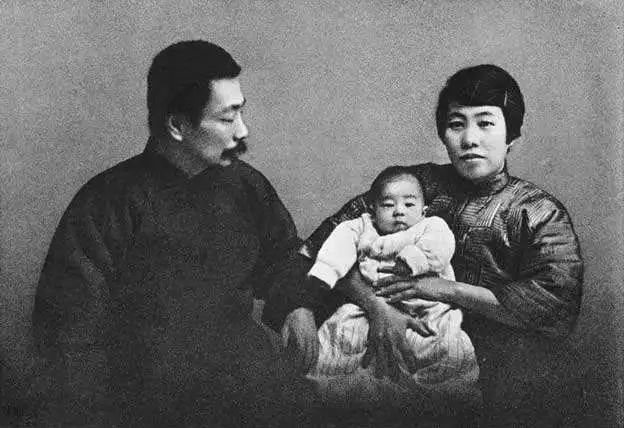

包括鲁迅的遗言,他说“我一个都不原谅”。对不起我的人,我的敌人,我一个都不原谅。你都要死了,还如此咬牙切齿。再比如朱安,作为他的妻子,他始终没有能够在生活上很好地加以照顾。

这可能与鲁迅的倔强性格有关。

Q:鲁迅的作品和他本人今天依然为我们所欣赏和推崇,对中国人造成了深远的思想影响,您认为原因是什么?他的作品是思想性、道德性高于艺术性,还是二者的统一?

A:肯定兼顾二者,如果光是思想性可能就弱很多。鲁迅为什么至今影响力这么大?我认为,就是他赢得的,不是任何人强加或者炒作。

首先是他的思想。他的思想根基在于一种情怀,他的热情,他的爱心。他是冷眼看世界,但热心问苍生的一个人。

鲁迅给自己的照片题了一首诗:“灵台无计逃神矢”,我的心灵无法逃避神仙的那只箭。哪个神是射箭的?对,是爱神。我没有逃过去,我中箭了。我爱什么?“风雨如磐暗故园”。故园就是故乡,就是祖国。

我的祖国虽然风雨飘摇,黑暗腐朽,但是我依然爱它。然后,“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”我愿意把我的一腔热血献给轩辕,我们的中华华夏!

我觉得一定要看到他这种爱!正是爱才使他有了责任。说实话,鲁迅的家庭不错,职业也很好,拿现在很多人的价值观来看,有吃有喝,有房子住有车开,哪管那么多。但是鲁迅没有以个人利益为标准去选择人生路,而是考虑到强我国民,唤醒民众。这是他的热血、爱心。

然后是他的深刻。一个东西,他一下就看透了,而且能够说出来,告诉你,这就形成力量。深刻才有力量,不深刻就像在表面打一拳,根本打不疼。鲁迅要是打了谁,那是很疼,很透彻,会瓦解了的。

比如《阿Q正传》,他提取了国民中很多的典型特征,构成这么一个形象,用近乎漫画的手法去夸张国民性当中的一些丑陋之处。这个作品发表以后,很多人就去找鲁迅算账,说我招你惹你了,干嘛把我写进去。意思就是鲁迅触及了那些人的本质。

比如阿Q见了厉害的就会躲,但是见了弱的,像小尼姑、小弟,就跳过去要打人家。这种凌弱的心理,我们扪心自问,身边有吗?

比如一些同学在这个老师这里就很放肆,但那个老师那里就很老实。为什么?有没有阿Q的凌弱之心?

当老师我有体会,有时候我们安排同学干一个活,谁比较忠厚诚恳勤劳,你就往往爱找他帮忙,有些人比较偷懒,或者性格比较古怪,或者说为人不怎么好,就不找他,不敢找他麻烦。某一方面说,也是一种恃强凌弱的心理。

再比如说,阿Q跟王胡在太阳底下捉虱子,王胡捉的又多又大,阿Q自己身上找的少,这就觉得很不高兴,不成功。没有美可比,就比丑,比比谁更丑。这是一种非常愚昧无知的心态。现在多少年过去了,还有没有?

校园里,我就看到有的同学跟同学交流的时候,说我就敢顶撞老师,你敢嘛?我就敢!可是我还不够,我哥们那才厉害呢!这是不是一种比丑行为?

类似的太多了,丑陋的,麻木的、自欺的。鲁迅深刻地揭露了普遍性的社会问题。

艺术性其实不用多说,他的小说真的是每一篇都不一样,各有特点。生活有什么,你写出来就是那个样,这叫表现力。很多时候我们写作文,心里想的是这个,但写出来并不是,就是表现力不够。

你看孔乙己,“排出九文大钱”;赵太爷觉得阿Q可能姓赵玷污了他,于是“满脸溅朱”。朱是红色,我们很难说红色溅出去,但鲁迅写了。

然后“抢上前去”,问阿Q,“你姓赵吗?你说你姓赵吗?”最后干脆就“跳过去打了他一耳光”。要打人耳光,我们常见,但是“跳过去打”,是很惊竦的动作,一下子就把乡村暴力者那种登峰造极的戾气写出来了。

我们可能不了解农村,但是小胡同里,地铁站里,甚至一个小区、一个学校里,都可能有那样称霸的人,以自己的逻辑去规范要求别人的人。这些都归功于他的词语锤炼,细致观察。

所以说,毫无疑问,是他的思想和艺术两者才能够形成如此大的影响。其实,这两者不是割裂的。一个人的思想要有一个壳,裁剪这个壳就是他的艺术手法。不但有内容,还有一个很好的外壳,这就很了不起了。

不曾远去的呼唤

Q:鲁迅是中国人的文化启蒙者之一,您认为我们今天是否实现了他那一代人希求的启蒙?

A:说实话,现在我们的问题还很多。我们语三同学读了鲁迅,觉得很痛苦。因为他所揭露的很多问题依然存在,新的麻木又出现了泥古不化是什么意思,好像还很强烈。

但我觉得还是有一些改变的。最表面的那些,比如人的自尊、平等,这些我们现在进步很多了。但是还有很多现象,要是鲁迅先生活着,他依然会战斗。

我特别有意见的是当代人严重扭曲的价值观。这不光是个人的表现,而是整个社会的土壤助长了这种扭曲。什么东西能证明一个人的价值?是金钱。

人们说,珠玉买歌笑,糟糠养贤才。很多勤奋的劳动者收入甚微,但是许多相比之下生活容易的人,比如说明星,出场就是几百万,表现了人们的那种浅薄庸俗。

当然明星有明星的价值,我肯定不会否认。但是,我们微信里经常看到某一个日子,本应该纪念某位科学家、某一思想家,他们为中国奉献了一生,为中国作重要研究,但都被某个明星的一件小事冲淡了。

无奈的是,我们一方面厌烦这种现象,但另一方面又好像就置身其中,成为一个庸人,鲁迅批判的那个庸人。

Q:那您认为,我们今天应该怎样继承鲁迅的精神遗产?

王向红老师:你能这样问,我觉得就挺感动的了,因为本身你就在考虑,有这样的意图。

首先要静下心来读一读,了解鲁迅的思想是什么。可以有一些具体的要求,比如说要熟悉多少部小说,多少篇杂文,用数来计,然后梳理一下。

第二步看当今鲁迅作品的现实意义。一些具体的主张可能对当下不再有意义,比如文言白话之争已经不存在了,世界文化都是多元的了,鲁迅也会认可的。我们可能主要去看价值观、民族大义,或者人生境界这些方面。

鲁迅本人就像一本厚厚的书,值得我们认真去品读。从鲁迅的经历,从他怎么选择人生道路,可以看出一种精神。很多人赞扬他,鲁迅的骨头是最硬的,是民族魂,这都不是虚的。他的魂是什么?对一个国家、一个民族由衷地生出一种爱,并且为它做出自己的事业,这太了不起了。

当然,你们都已经进入新时代,生活很幸福了,没有必要只为了守护一种精神,就去找痛苦的日子。你们还要享受新生活,这也应该是鲁迅的心愿。

他几乎所有的文章,只要提到青年,都是充满了关怀和帮助。他为什么那样奋力?他说“我掮住了黑暗的闸门”,一个铁屋子里有些人,我扛住闸门,把青年都放出来,让他们去追求新的生活。

鲁迅或者鲁迅那一代,他们把黑暗的大门掮住了,你们就是被放出来的,是去享受生活,所以幸福地生活也是你们的任务。

鲁迅对青年人有个希望:青年人要摆脱冷气,只向上走。冷气是什么?冷漠之气,淡漠之情。什么都不关心,只关心自己,这不行,你要做热心肠,要能发声就发声,该做事就做事。要有担当,这也应该是你们做的。

所以你们可以在鲁迅专题这里产生一些影响,就像鲁迅那样产生一些影响。

鲁迅的作品主要发表在一些报刊杂志上,那你们多发表一点,就是宣传正能量。你要不发表那个板块,它就被有些人去占了。你打开一看,某个明星怎么样,这个小三怎么样了,某个明星又是早餐吃的是什么,你甘心让他占,还是你来占?你主动占,你就是鲁迅期望的。我是觉得是这样。

结语

在采访结束后一段时间,我们都处于一种难言的沉重与自省之中。鲁迅在黑暗时代大声疾呼的声音,真的离我们远去了吗?他笔下的阿Q和“看客”,子君和爱姑,真的与历史一同消逝,而不是正以另一种方式活在这个世界上吗?这是值得我们每一个人思考的。

思考过后,必须有所行动。我认为,我们首先应当学习鲁迅的情怀和大爱。正如张奚若先生所说,“一个人若有发泄他的良心所认为不对的机会,若有表示他理智所反对的自由泥古不化是什么意思,那时他才能觉得他与国家的密切关系,他才能真爱护他的国家。”

当下,虽然不乏类似的机会,但是我们常常出于漠然或因为无知,而选择不去发声,不去改变,这样便自然难产生类似鲁迅等新文化先驱者的责任和担当。如果一个国家的青年一代都陷于功利主义的社会氛围中而不思进取,那么又如何希求遥远未来的进步呢?

鲁迅和他一代人所奋斗和争取的事业,在今天应当由我们用具体、实际的行动来继承。

比如,学会审视自己的丑陋面而不是无动于衷;比如积极参与公共事务;再比如,锻炼自己的思辨能力,慢慢成为一个善于独立思考的人。

虽然我们都浸淫在社会土壤之中,但还是有许多人有着自己的理想和追求。譬如十一学校一位不顺应流俗、而选择从事生态保护事业的学姐,她的行动就不仅仅是“爱你所爱,行你所行”,还考虑到国家、社会的需要,并用自己的力量前去填充。

我想,这就是社会责任感的体现,是人生境界的高远和个人价值的升华。

每一时代各有其传道者申斥其弊端,呼唤更美好的生活。但是,真正精确指出时代弊病的不是他们,而是以生命体验痛苦、以锐利之眼观察人生,并把自认为的真理忠实写出传达的艺术家、思想家。

鲁迅正是他们之一,他的每一个词句,都是在情感的铁炉中锤炼而成,细节也许过时,但真理永不失色。

通过这次采访,我重新认识了鲁迅,发现了他灵魂中不同的侧面,更深感自己对这位伟人了解的粗浅和片面。我希望能够在未来进一步了解鲁迅作品,他的确是一座常读常新的宝库,是中华民族的脊梁。

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh