【篇目】

【作品介绍】

【注释】

【译文】

【作者介绍】

【赏析一~~赏析二】

【古风泊客一席谈】

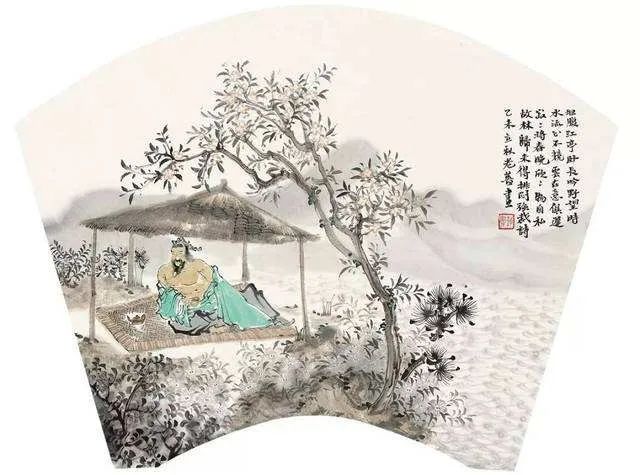

江亭

【中唐·杜甫·五言律诗】

坦腹江亭暖,长吟野望时。

水流心不竞,云在意俱迟。

寂寂春将晚,欣欣物自私。

江东犹苦战,回首一颦眉。

拼音版:

tǎn fù jiāng tíng nuǎn , cháng yín yě wàng shí 。

坦腹江亭暖,长吟野望时。

shuǐ liú xīn bù jìng , yún zài yì jù chí 。

水流心不竞,云在意俱迟。

jì jì chūn jiāng wǎn , xīn xīn wù zì sī 。

寂寂春将晚,欣欣物自私。

jiāng dōng yóu kǔ zhàn ,huí shǒu yī pín méi 。

江东犹苦战野望拼音版,回首一颦眉。

[作品介绍]

《江亭》是唐代诗人杜甫创作的一首五言律诗。诗中描写在江边小亭独坐时的感受。前四句从表面上看,诗人坦腹江亭,心情平静,无意与流水相竞;心情闲适,与白云一样舒缓悠闲,其心境并非那样悠闲自在。五六句移情入景,心头的寂寞,众荣独瘁的悲凉,通过嗔怪春物自私表露无遗。末二句直抒胸臆,家国之忧难排难遣。此诗表面上悠闲恬适,实际则是一片焦灼苦闷。情理兼容,意趣盎然。

[注释]

⑴坦腹:舒身仰卧,坦露胸腹。《晋书·王羲之传》:“时太尉郗鉴使门生求女婿于(王)导,导令就东厢遍观子弟。门生归,谓鉴曰:‘王氏诸少并佳,然闻信至,咸自矜持。惟一人在东床坦腹食,独若不闻。’鉴曰:‘此正佳婿也!’访之,乃羲之也,遂以女妻之。”

⑵《野望》:指作者于上元二年(761)写的一首七言律诗。

⑶寂寂:犹悄悄,谓春将悄然归去。

⑷欣欣:繁盛貌。物自私:万物在大自然里各随其性。

[译文]

舒服仰卧在暖暖的江亭里,吟诵着《野望》这首诗。

江水缓缓流动,和我的心一样不去与世间竞争。云在天上飘动,和我的意识一样悠闲自在。

寂静孤单的春天将进入晚春,然而我却悲伤忧愁,万物兴盛,在大自然里各随其性。

江东依旧在进行艰苦的战争,我每一次回首都因为对国家的忧愁而皱眉。

[作者介绍]

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,举进士不第,曾任检校工部员外郎,故世称杜工部。汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,最唐代伟大的现实主义诗人,宋以后被尊为“诗圣”,其诗大胆揭露当时社会矛盾,对穷苦人民寄予深切同情,内容深刻。许多优秀作品,显示了唐代由盛转衰的历史过程,其诗被称为“诗史”。在艺术上,善于运用各种诗歌形式,尤长于律诗;风格多样,而以沉郁为主;语言精炼,具有高度的表达能力。杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。他忧国忧民,人格高尚,他的约1400余首诗被保留了下来,有《杜工部集》。诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念。

赏析

壹

壹/

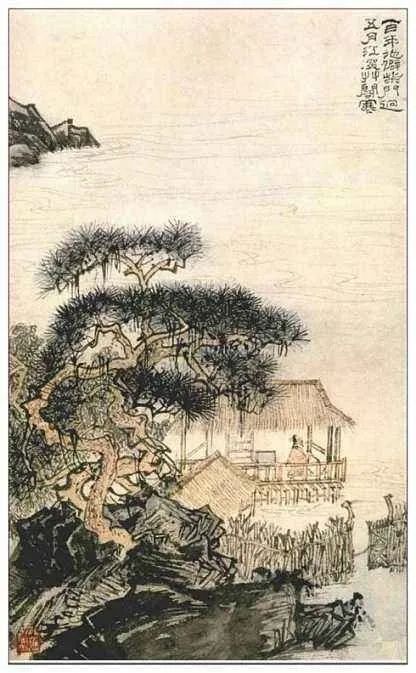

这首诗写于上元二年。上元元年(760)夏天,诗人杜甫在朋友的资助下,在四川成都郊外的浣花溪畔盖了一间草堂,在饱经战乱之苦后,生活暂时得到了安宁,妻子儿女同聚一处,重新获得了天伦之乐。杜甫逃避战乱,隐居在成都草堂,生活暂时比较平静安定。但是,安史之乱还没有平定,唐朝的其它国土还在进行着艰苦的战争。诗人杜甫在悠闲的隐居生活中,还是忘不了国家的安危,陷入忧国忧民的愁绪中。此诗即是一次游临江之亭有感而作。

文学赏析

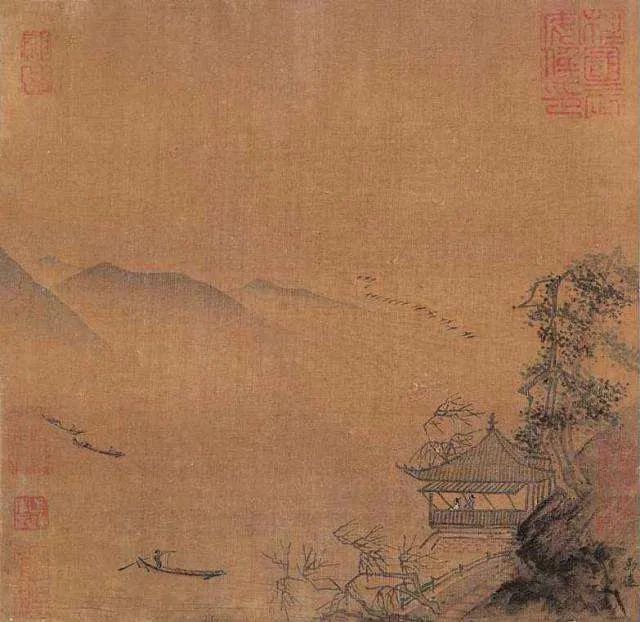

这首诗表面看上去,“坦腹江亭暖,长吟野望时”,和那些山林隐士的感情没有很大的不同;然而一读三、四两句,区别却是明显的。晚春的季节,天气已经变暖,诗人杜甫离开成都草堂,来到郊外,舒服仰卧在江边的亭子,吟诵着《野望》这首诗。

从表面看,“水流心不竞”是说江水如此滔滔,好像为了什么事情,争着向前奔跑;而诗人却心情平静,无意与流水相争。“云在意俱迟”,是说白云在天上移动,那种舒缓悠闲,与诗人的闲适心情完全没有两样。仇兆鳌说它“有淡然物外、优游观化意”(《杜诗详注》)是从这方面理解的,但这只是一种表面的看法。

拿王维的“流水如有意,暮禽相与还”(《归嵩山作》)来对比,王维是本来心中宁静,从静中看出了流水、暮禽都有如向他表示欢迎、依恋之意;而杜甫这一联则从静中得出相反的感想。“水流心不竞”,本来心里是“竞”的,看了流水之后,才忽然觉得平日如此栖栖遑遑,毕竟没有意义,心中陡然冒出“何须去竞”的一种念头来。“云在意俱迟”也一样,本来满腔抱负,要有所作为,而客观情势却处处和诗人为难。在平时,原是极不愿意“迟迟”的,诗人看见白云悠悠,于是也突然觉得一向的做法未免是自讨苦吃,应该同白云“俱迟”才对了。

王维的诗“流水如有意”,“有意”显出诗人的“无意”;杜甫的诗“水流心不竞”,“不竞”泄露了诗人平日的“竞”。“正言若反”,在作者却是不自觉的。

下面第三联,更是进一步揭出诗人杜甫的本色。“寂寂春将晚”,带出心头的寂寞:“欣欣物自私”,透露了万物兴盛而诗人独自忧伤的悲凉。这是一种融景入情的手法。晚春本来并不寂寞,诗人处境闲寂,移情入景,自然觉得景色也是寂寞无聊的了;眼前百草千花争奇斗艳,欣欣向荣,然而都与诗人无关野望拼音版,引不起诗人心情的欣悦,所以他就嗔怪春物的“自私”了。当然,这当中也不尽是他个人遭逢上的感慨,但正好说明诗人的心境并非是那样悠闲自在的。写到这里,结合上联的“水流”“云在”,诗人的思想感情就已经表露无遗了。

杜甫写此诗时,安史之乱未平。作者虽然避乱在四川,暂时得以“坦腹江亭”,到底还是忘不了国家安危的,因此诗的最后,就不能不归结到“江东犹苦战,回首一颦眉”,又陷入满腹忧国忧民的愁绪中去了。杜甫这首诗表面上悠闲恬适,骨子里仍是一片焦灼苦闷。这正是杜甫不同于一般山水诗人的地方。

名家点评

宋·蔡梦弼《杜工部草堂诗话》:横浦张子韶《心传录》曰:“陶渊明辞云:‘云无心而出岫,鸟倦飞而知还。’杜子美云:‘水流心不竞,云在意俱迟。’若渊明与子美相易其语,则识者往往以谓子美不及渊明矣。观其云‘云无心’、‘鸟倦飞’,则可知其本意。至于水流而‘心不竞’,云在而‘意俱迟’,则与物初无间断,气更浑沦,难轻议也。”

元·方回《瀛奎律髓》:老杜诗不可以色相声音求。……又如“寂寂春将晚,欣欣物自私”、“江山如有待,花柳更无私”,作一串说,无斧凿痕,无妆点迹,又岂只是说景者之所能乎?……又此篇末句“徘闷”似与“心不竞”、“意俱迟”同异,殊不知老杜诗以世乱为客,故多感慨。其初长吟野望时闲适如此,久之即又触动羁情如彼。不可以律束缚拘羁也。

明·唐汝询《唐诗归》:钟云:禅(颔联)。钟云:自私、无私各有其妙,传不出(颈联)。结弱(末句)。

明·周珽《唐诗选脉会通评林》:刘辰翁曰:闲言闲语,非吃紧不能道。“更无私”,自好,“自私”,又好,实一意也。人自以为我私,则无私矣,最是相业。周珽曰:“水流”、“云在”句意玄。“春将晚”、“物自私”句意脱。“坦腹”“长吟”似放。“排闷”、“强诗”,忽增感慨。固知杜诗多变化。陆伯生曰:五、六语,露出此老本相,俱有识。

明·王嗣奭《杜臆》:“水流”、“云在”一联,景与心融,神与景会,居然有道之言。盖当闲适时,道机自露,非公说不得如此通透,更觉“云淡风轻”,无此深趣。

清·何焯《义门读书记》:“云在意俱迟”,一“在”字人更不能到。

清·仇兆鳌《杜诗详注》:按“欣欣物自私”有物各得所之意,前诗云“花柳更无私”,有与物同春之意:分明是沂水春风气象。

清·张谦宜《茧斋诗谈》:“水流心不竞,云在意俱迟。”无心入妙,化工之笔。说是理学不得,说是禅学又不得。于两境外另有天然之趣。“故林归未得,排闷强裁诗”,此跳结法。

清高宗敕编《唐宋诗醇》:薛瑄曰:“水流心不竞,云在意俱迟”,从容自在,可以形容有道者之气象。“寂寂舂将晚,欣欣物自私”,可以形容物各付物之气象。“江山如有待,花柳更无私”,唐诗皆不及此气象。

清·沈德潜《唐诗别裁》:不着理语,自足理趣(颔联)。物各得所(“欣欣”句)。与上六句似不合(尾联)。

清·浦起龙《读杜心解》:发端极优缓,故次联透出胸襟,便极闲适。……须知七、八离乡之感,从“物自私”三字带出,非硬装也。

清·杨伦《杜诗镜铨》:杜公性禀高明,故当闲适时,道机自露,不必专讲道学也。尧夫《击壤集》中,多有此意致,而超妙不及矣。一妙在“无私”,一正妙在“有私”,可以意会(“欣欣”句)。

清·张锡麟《唐诗近体》:“水流”二句从容自在,可以形容有道气象。“寂寂”二句,可以形容物各付物气象。

近代·李庆甲《瀛奎律髓汇评》:纪昀:虚谷此评最精。盖此诗转关五六句,舂已寂寂,则有岁时迟暮之慨;物各欣欣,即有我独失所之悲,所以感念滋深,裁诗排闷耳。若说五、六亦是写景,则失作者之意。纪昀:三、四本即景好句、宋人以理语诠之,遂生出诗家障碍。许印芳:虚谷深病晚唐人律诗中两联纯是写景,故常有此等议论。……此评所说一联中情景交融者,可谓独抒己见,得古秘诀矣。查慎行:“长吟野望”,虽似闲适,实是遣闷。故结句唤醒,通体俱灵。非若方评所云久之触闷,多一转折也。

佚名

赏析

贰

贰/

《江亭》是杜甫在成都安顿下来时写的,那时候他的生活暂时还算安定,有闲到郊外走走看看。诗的起首写“坦腹江亭暖,长吟野外时”,表面上看与那些山林隐士没有多大不同,但再往下看就不一样了,“水流心不竞,云在意俱迟”,这是说江水滔滔,激流湍湍,而我自己此时此刻心情平静,无意与流水相争。白云在天上飘浮,那种舒缓悠闲与我现在的闲适心绪也没有两样。

这两句不能看表面,其实是从静中得出相反的感想,看了流水才觉出平日的恓恓惶惶;看见白云悠悠,才感悟自己一向的“操闲心”是自讨苦吃。这才是杜甫远离庙堂心有不甘的真实思想。

下边第三联就完全写出了杜甫的真面目,“寂寂春将晚,欣欣物自私”,上一句写出心头的寂寞,下一句写出众荣独瘁的悲凉,这是一种融景入情的写作手法。

这是杜甫本性的流露。眼前看到百花千草,争妍斗艳,是那样鲜活娇媚,但自己却漠不关心,心情依然抑郁,难言个人遭逢的感慨!

杜甫写此诗的时候,安史之乱尚未平定,作者避乱于成都,得以“坦腹江亭”,但还是“位卑未敢忘忧国”,因此,诗的结尾两句就不能不归结到“江东犹苦战,回首一颦眉”。

再回头说杜甫与王维。王维的山水诗,往往是表面上热热闹闹而内里恬静,杜甫的山水诗,则是表面上闲适纾缓,骨子里是焦灼苦闷,这与两位诗人的思想和生活的歧异是分不开的。

佚名

《江亭》 [中唐·杜甫·五律]

坦腹(fù)江亭暖,长吟野望时。

天气变暖,舒服仰卧在江边的亭子里,吟诵着《野望》这首诗。

坦腹:舒身仰卧,坦露胸腹。野望:指作者于上元二年(761)写的一首七言律诗。

水流心不竞,云在意俱迟。

江水缓缓流动,我却心情平静无意与世间竞争。云在天上舒缓飘动,和我的意识一样悠闲自在。

寂寂春将晚,欣欣物自私。

春天即将悄悄过去,然而我却悲伤忧愁,万物兴盛,显出万物的自私。

寂寂:犹悄悄,谓春将悄然归去。欣欣:繁盛貌。

江东犹苦战,回首一颦(pín)眉。

江东依旧在进行艰苦的战争,我每一次回首都因为对国家的忧愁而皱眉。

“江东”二句:一作“故林归未得,排闷强裁诗”。

《江亭》,这首诗写于唐肃宗上元二年(761年)。上元元年夏天,大诗人杜甫逃避战乱,隐居在成都草堂,生活暂时比较平静安定。此诗即是一次游临江之亭有感而作。

“坦腹江亭暖,长吟野望时。”天气变暖,舒服仰卧在江边的亭子里,吟诵着《野望》这首诗。

坦腹:舒身仰卧,坦露胸腹。野望:指作者于上元二年(761)写的一首七言律诗。见附录。

大诗人一家暂居成都草堂,已一年多了,生活终于安定下来。天气转暖,大诗人宽衣解带,坦胸露乳,躺在江亭,吟唱自己的诗作《野望》。好一派隐士做派。

“水流心不竞,云在意俱迟。”江水缓缓流动,我却心情平静无意与世间竞争。云在天上舒缓飘动,和我的意识一样悠闲自在。

此时此刻,大诗人以为江水在流而他自己的心不动;云在飘动而他自己的意识惬意舒缓。

但,真的是这样吗?

“寂寂春将晚,欣欣物自私。”春天即将悄悄过去,然而我却悲伤忧愁,万物兴盛,显出万物的自私。

寂寂:犹悄悄,谓春将悄然归去。欣欣:繁盛貌。

颈联的答案不是的!

颈联的诗句与颌联的意境却是完全相反。这正如大诗人内心的矛盾:大诗人本一直就想为国出力,而且他自己之所以被贬落魄,说到底也是为了国家的安定和百姓的幸福。可是,连安史之乱实则是都是因为皇帝及其朝廷造的孽。大诗人的内心,又岂能先诗首和颌联说的那么舒适和放得下呢?

“江东犹苦战,回首一颦眉。”江东依旧在进行艰苦的战争,我每一次回首都因为对国家的忧愁而皱眉。

“江东”二句:一作“故林归未得,排闷强裁诗”。

尾联说的就十分明白了:大诗人暂居成都草堂,不再担心自己,可是却更加为国家和百姓的前途而担心啊!

在杜甫坎坷飘零的一生中,在成都郊外草堂居住的三年零九个月是他难得的安定时光,有着闲适的心态,可是当时国家内忧外患,杜甫深厚的儒家情怀、忧国忧民的意识决定其不可能有真正的隐士心态。

《江亭》是唐朝大诗人杜甫写的一首五言律诗。全诗描写了诗人在江亭揽胜吟诗的场景,表达了诗人表面悠闲恬适,内心忧国忧民的焦灼苦闷情绪。

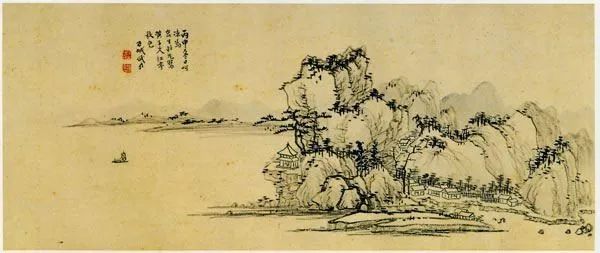

附录:野望

西山白雪三城戍,南浦清江万里桥。

海内风尘诸弟隔,天涯涕泪一身遥。

惟将迟暮供多病,未有涓埃答圣朝。

跨马出郊时极目,不堪人事日萧条。

点击辑期图标,畅游古诗文世界。

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh