酷儿理论(Queer )一种社会与文化研究方法,试图挑战或解构性向和性别的传统理论,尤其是以接受异性恋作为规范,以及对男性、女性特征的严格二分法观念。

酷儿理论首次出现于二十世纪七十年代,但直到九十年代初它才得到重视。它产生自与边缘性(性别、种族和族群等)理论有关的一系列批判语篇的新领域之中。当女性主义追求重新检讨父权传统的平衡性,非裔美国人质疑白人至上的历史时,酷儿理论则挑战把异性恋视为规范的前提。

“酷儿”(queer)这个词,乍一读给人以轻佻冒犯之感,因此它似乎并不像是一个适合用在学术领域的词语。同样地,词典里关于“queer”的解释也存在一定的问题:

奇怪的,古怪的,怪异的,怪僻的;又指:有问题的品格,可疑的,无把握的。

身体不适的,生病的,衰弱的,眩晕的;旧指:(俚语)酒醉的。

正如我们所见,“酷儿”一词在过去与令人讨厌的行为有关,这导致了恐同性恋人士选用该词,意在侮辱同性恋者并把他们标签化为异类。该词后来被社会群体再次借用,以表对同性性向的颂扬。他们不以为耻,反而把这个词作为骄傲的象征并激烈地援用,希望通过把该词回用于自身从而消除它所有的负面含义。

哈利·班萧夫(Harry )和肖恩·格里芬(Sean n)在《酷儿电影:电影解读》(Queer : The Film )一书的引言部分解释到,该词原本并非用来标签性向,反而是要表达一种包容的态度。

这个词的本义是用来团结各个边缘化的群体为共同的政治利益而奋斗,同时它也是主流异性恋主义文化用来压迫同性恋人士数十年的绰号。

对这个领域进行研究就好比踏入了“地雷区”,因为标签流行得容易,过时得也快。我们必须小心对待避免引起冒犯。以下的几个定义,只是尝试告诉大家某些词语是如何解读的。然而事实证明,这些定义并不是一成不变的,因此应当小心使用。

对这个领域进行研究就好比踏入了“地雷区”,因为标签流行得容易,过时得也快。我们必须小心对待避免引起冒犯。以下的几个定义,只是尝试告诉大家某些词语是如何解读的。然而事实证明,这些定义并不是一成不变的,因此应当小心使用。

米歇尔·福柯

《性经验史》第一卷

(The of : I,1976)

上海人民出版社2002年版

米歇尔·福柯是二十世纪重要的思想家之一。他的作品由历史批评和理论批评两部分组成,讨论经常牵涉权力、社会、文化等问题。许多作家和激进人士都受到福柯开拓酷儿研究这一领域的先驱冒险精神所感染。在这个问题上,他的主要著作“性经验史三部曲”(1976-1984,尤以第一卷最为重要)提出了能够有力挑战关于性与性向传统认知的理论。他并没有纪实性地描述性行为的历史,或是从宗教、哲学或科学的角度探讨这个话题,而是考察性取向的发展,并着重研究性向如何构建了个人。

福柯注意到,自古希腊时代直到十九世纪,同性恋行为都是显而易见的,但把同性恋视为一种身份标签是到后来才出现的。作为其中的一个关注点,福柯以图表形式列出了维多利亚时代的医学、科学作者们关于描写性的正常与异常的作品。1870年,精神病学家卡尔·韦斯特法尔(Carl )是第一个认识并承认同性恋的专家。韦斯特法尔的医学论文秉持维多利亚时代的理智,他在文中责难了同性恋行为,并将这些行为分为“心理学”和“精神病学”两大类。福柯引用了韦斯特法尔的作品,并对其进行了高度简化,他声称1870年是现代同性恋研究的确切的诞生年。

虽然普遍的观念是大众不能在大庭广众之下公然谈论性话题,但是福柯观察到,早在十七世纪,社会体制就曾经试图压制同性恋。同性的感情关系会威胁到建基于婚姻、父权和一夫一妻制家庭的社会及经济结构。他发现对民众的健康和道德的关心,直接导致了“关于性问题的全局式观察”。这样一来,便产生了从精神病学、医学、法制体系和社会工作等方面对性取向的讨论。

总体来说,社会体制谴责同性恋者是罪犯和疯子。福柯认为在这些领域活跃的早期作家,他们的目的是希望界定、诊断,以及给这种不恰当的同性情欲和其他倒错现象“对症下药”。所有这些分歧的观点都使福柯对那种认为性取向的讨论长久以来受到打压的看法提出了质疑。

福柯举出一个例子说明,正是有意打压同性恋关系的体制在不知不觉间鼓励了他们。为了污蔑同性恋,社会积极地标签那些他们认为是性欲倒错的形式。在给同性恋和双性恋命名的过程中,同性恋社群得以采用正式的身份。因此,医学和法律专业实际上促成了对所有同性恋形式的分类和可视化。

今天,当“酷儿”一词被引用到学术界,它涵盖了多不胜数的身份。班萧夫和格里芬指出:

“酷儿”不单用于承认男同性恋或女同性恋都有许多不尽相同的形式,它还可以用来概括和定义那些用同性恋或异性恋也不足以准确标签的,以性来定义的少数群体:双性恋、变装者、跨性别人群……施虐/受虐狂的性行为等。

美国哲学家朱迪斯·巴特勒( )著有大量关于性别与性向问题的文章,她同意关于这个词的包容性解释:

我对“酷儿”的理解是,它是这么一个术语,它的愿望是,你不需要出示自己的身份证才能进入一个会场。异性恋者也可以加入酷儿运动,双性恋者也可以加入酷儿运动。“酷儿”不是女同性恋,也不是男同性恋。它是反对女同性恋特殊性的一个论点:我们不能说如果我是女同性恋我就必须要怎样,或者说如果我是男同性恋我就必须要怎样。“酷儿”这个论点,反对的是某种规范性,反对什么才是女同性恋、男同性恋身份应该有的样子。

因此,这个词现在可能比它首次出现时显得更加复杂。它并非作为一种二元对立的词汇用来区分同志和直人。性身份并不是固定不变的,例如,一个直人也可以幻想一场同性恋的邂逅,反之亦然。因此,“酷儿”一词引发了巨大争论,这些问题在进行“酷儿”研究时显得尤为突出。

同志电影的历史

根据班萧夫和格里芬的观点,酷儿电影包含了三大类型:

制作:由男同性恋者或女同性恋者拍摄的电影

内容:关于同性恋的电影,其叙事提出了“酷儿”问题。

接纳:男同性恋者和女同性恋者观看的电影。

酷儿理论对应电影中同性恋的描写方式而发展。维托·拉索(Vito Russo)是最早指出同性恋角色一般会被妖魔化,然后在影片结束时会被夺命的作家之一。他在1981年的《胶片的衣柜:电影里的同性恋》(The : in )一书中曾附上了一份“死者名册”来阐明这一点。

最早探讨同性恋的一部电影是肯尼思·安格( Anger)执导的实验性先锋派短片《烟花》(,1945)。这部超现实电影由一组同性情欲的梦境段落组成,讲述了一名年轻男子被一群水手殴打和调戏,影片以一名水手拉开裤子拉链,掏出一支罗马蜡烛作为结局。这部里程碑式的电影,常常被认为是酷儿电影的起始点。

在安格的先锋派实验之前,同性恋更加普遍地作为喜剧元素出现在电影中。男同性恋者被描绘成一副阴柔而懦弱(娘娘腔)的模样特酷吧,因此在整个叙事中特酷吧,他饱受嘲弄。这种娘娘腔的模板在早期的电影里成了一种常见角色,这在某种程度上安抚了同性恋社群成员,因为他们宁愿以某种形式出现在银幕上,也不愿意完全被无视。

随着1934年《海斯法典》(Hays Code)的颁布,同性恋在电影中的表现开始严重受制于审查制度。同性恋和双性恋的影像被禁止,《海斯法典》宣称任何此类活动都属于“性变态”,暗示其存在异常性行为,这是有问题的。其中一部设法绕过审查的电影是希区柯克的《夺魂索》(Rope,1948),该片基于两名同性恋精神病杀人犯李奥波德与勒伯( and Loeb)的真实案件改编而成,但全片并没有提及同性恋问题。这是电影业的典型程序。同性恋要么被限制于先锋派电影之中,要么就在主流电影中处理得极为隐晦。同性恋观众不得不主动且费力地从银幕上找出自己的社群形象。然而,石墙事件标志着一个喜闻乐见的转变。

石墙事件()

1969年,美国经历了一段时期的国内动荡。紧接着,欧洲反法西斯的斗争,非裔美国人向全世界宣告美国并不是它自诩的种族“大熔炉”。与此同时,学生以及和平主义者的抗议声不绝于耳,各方都在寻求结束越战。这些挑战政府态度的尝试激发了同性恋社群为自身的自由而斗争,而石墙事件恰好为他们提供了机遇。

石墙事件标志着同性恋文化内部的一次剧变。事件发生于纽约的格林尼治村,这里是大批同性恋人士的家园。1969年6月28日凌晨,石墙酒吧由于接纳同性恋顾客而遭到警察搜查。在石墙事件之前,由于社会性的歧视,供同性恋跳舞、喝酒等的场所都是被法律禁止的,因此它们被迫转入了地下。

事发当晚,警察出现在这个黑手党经营的酒吧中,他们一冲进来便开始拘捕顾客。搜捕行动在该地区是定期发生的,但警察在这次特殊情况下的处理手段非常强硬,顾客们因此决定采取反抗。在标准的程序下,警察需要让顾客排成一行,逐个检查身份和验证性别。任何变装打扮成女人的男人都会被拘押。然而,顾客们这次拒绝配合警方的要求,很快,大批的本地同性恋者开始聚集在酒吧周围,从人数上明显超过了警察。

随着冲突的持续发生,警察被挟持在酒吧里面,而他们的警车和囚车都被掀翻在了路上。随着暴乱的不断扩大,人们开始朝酒吧的窗户里扔酒瓶、砖头和垃圾桶。当警察企图用消防水管驱散示威者时,水管内不足的水压反而助长了暴乱者的气焰。大卫·卡特(David )在《石墙:引发同性恋革命的暴乱》(: The the Gay ,2004)一书中引述了鲍勃·科勒(Bob )的亲眼所见——当警方的战术部队赶来增援时的情形:

警界彻底蒙羞,这种事情从未发生过。我猜他们从来都没有这么愤怒过,因为在场的每个人都已经闹起来了……虽然男同性恋者本不该把事情闹大的……此前,从来没有任何群体能把警察逼退过,因此,他们内心的怒火真的非常难以平息。我的意思是,他们想要杀人。

警方获得增援后,他们试图把人群压制下去,这导致了同性恋社群极具标志性的反应,他们开始喝彩并随即跳起了踢踏舞,他们高唱着:

我们是石墙女孩儿。

我们烫卷发。

我们不穿内衣。

我们露出耻毛。

这种公然挑衅、以坎普式表示的对抗,鼓舞了同性恋社群的士气。暴乱持续了数个夜晚才最终得以平息。

石墙事件是一个里程碑式的片段,它激起了同性恋革命并为争取同性恋者的公民权利而斗争。他们不再羞于隐瞒自己的性向,同性恋者开始自信起来,他们不断响应着新的口号,同性恋解放运动随即诞生。

后石墙时代

石墙事件起到了催化剂的作用,它鼓舞了许多同性恋从业者公开接受自己的性向,并利用它启发自己的文化工作。英国导演德里克·贾曼(Derek )是推动同性恋自豪的先驱者之一。他和安格以及其他同性恋制片人类似,出身于实验电影背景的贾曼,制作了第一部积极、公开的同志电影《塞巴斯蒂安》(,1976)。随后,他又推出了著名作品《银禧纪念》(,1978)。二十世纪八十年代,贾曼成了主张同性恋公民权利,公开挑战“第28条”的名誉领袖。“第28条”是英国1988年地方政府法中的一条,它要求地方政府“不得有意宣扬同性恋或出版有意宣扬同性恋的出版物”。电影《卡拉瓦乔》(,1986)的内容可谓公开抨击了“第28条”。他职业生涯的最后一部作品《蓝》(Blue,1993)是在他因艾滋病临死之前所创作的,该片可被视为他毕生信念的象征。

其他在后石墙时代出现的同志电影制作人,还包括佩德罗·阿莫多瓦、约翰·沃特斯(John )和艾萨克·朱利安(Isaac )等,需要补充的一点是,朱利安的作品除了探讨同性恋问题,还涉及种族问题。

案例研究:《断背山》

在电影制作上,西部片拥有很长的历史传统,这也许是与美国最为相关的电影类型。虽然经典的西部片主要表现粗犷的异性恋阳刚之气,《断背山》却通过置入一段同性的爱情故事大胆地打破了这一传统。2005年上映的李安的这部影片,因其对两个牛仔之间同性爱情的描写,在媒体上引起了极大的关注。

影片改编自安妮·普劳克斯(Annie )的短篇小说,展现的是恩尼斯·德尔马[希斯·莱杰(Heath )饰]和杰克·崔斯特[杰克·吉伦哈尔()饰]成长中的不渝爱情。虽然这部影片经常被称为“同志西部片”或“同志牛仔”电影,但埃丽卡·斯伯热(Erika )教授认为这种类型解读是不正确的,因为电影将故事背景设置在怀俄明州的洛基山区而非西部,二人以牧羊为主而不是放牛。此外,学者艾米·安德烈声称,这部电影讲述的不是同性恋,而是两个双性恋男人:

《断背山》不是一部关于同性恋者的电影,片中并没有出现同性恋者……尽管你从关于这部新式牛仔题材长片的许多影评中可以读到一些评价,但《断背山》却是一部双性恋电影。为什么影评人说不出“双性恋”这个词,他们明明看到两个主角既和男性也和女性发生感情和性行为?我没注意到有哪一条关于《断背山》的影评能够准确形容这两个主角的:无论对于主流媒体还是同志媒介来说,这都是一种悲哀,它们对这种双性恋经验视而不见,又或者说,社会对双性恋已经恐惧到一定程度了。(2005)

斯伯热也认为不应把该片作酷儿电影和西部片的类型分类,她认为该片与传统悲剧爱情片更具相似之处,例如《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and )和《王者之心》( and )等。在这里,她引述了影评人霍伯曼的观点,突出比较了《断背山》(图11.1)与詹姆斯·卡梅隆于1997年拍摄的悲剧影片《泰坦尼克号》(图11.2)的两张电影海报在构图上的相似之处。

影片如此具有争议性的原因之一在于,它诱导观众下意识地重新评判西部片的历史。这一点在2005年的奥斯卡颁奖典礼上非常明显,当时主持人讽刺地评论说影片已经“锈蚀了”西部片的男性化传统。然后,大屏幕随即播出了一段幽默的剪辑视频,短片中记录的都是出自经典美国西部片的同性恋爱场景。

不像许多注重表现同性恋文化的现代电影那样,影片《断背山》并不处理,甚至根本不提及艾滋病的问题。该片的叙事跨度介于1963到1981年期间,这一时间早于艾滋病在美国爆发的时间,因此这也为二人进行不安全的性行为提供了余地。这种忽略安全套的做法给影片增添了一个贬损的别名“无套山”( )。辛西娅·巴朗尼斯( )解释,这个选择改写了现代酷儿电影的制片历史:

“无套性交”在修辞意义上常被等同于“自找麻烦”,这种修辞一直试图给同性恋打上弗洛伊德所称的“死亡驱力”(death drive)驱使下的反社会行为的烙印,但影片从根本上避开了这种关联,其技巧就是制造时间和空间上的错位。

在这部影片的语境下,“无套性交”失去了其当代的都市烙印以及危害公共健康的联,它反而被改造为围绕乡村的健硕男性气概构成的一种积极的生活实践。

尽管影片含有公开的性爱内容,它常常遭到同性恋社群的嫌弃,他们认为这一手法太“直”(非同性恋)。一方面,他们赞扬影片缺少坎普和柔弱男性的刻板印象,但另一方面,他们又认为恩尼斯和杰克表现得太“直”。尽管观众可以推断出杰克经常会去墨西哥找男妓,但片中并没有同性恋文化的迹象。这种同性恋陈词滥调的缺席,也许能解释该片为何能够取得突破性地位——《断背山》在题材上处理得相当不错。同性恋电影往往无法吸引主流观众,但是,正如巴朗尼斯所指出的那样,这部电影“利用男性气概的正常化力量呈现出的性别叙事,协助产生了票房方面的主流吸引力,更为重要的是,这让蒙受非难的同性恋社会身份得到了主流认可”。

酷儿理论主要是关于身份政治,以及在电影的场面调度和叙事中识别同性恋的属性。它诞生于同性恋者不得不感到被边缘化的一段压迫历史之中。电影制作人从来都是走在挑战性问题的最前线,他们也一直是把同性恋问题带到主流中去的策动者。

从一开始,酷儿研究便被视为具有争议性。随着全社会更加关注同性恋这一现象,其学术领域的目标也有所扩展。普遍来说,同性恋角色已不再被旁落,或者纯粹用于搞笑。像《断背山》《四个婚礼和一个葬礼》(Four and a ,1994)这样的电影,它们对同性恋爱进行了正常化处理,其挑战的是顽固不化的观念。最近一些争议的焦点是关于对跨性别社群的表现,不论是变性人、跨性别者还是易装癖者,学术界再次强调,随着社会变得越来越接受各种另类的身份,酷儿研究也许还会经历新的方向性改变。

注:文章节选自《电影理论自修课》,转载请联系后台。

十五个你不能不知道的电影理论

书名:《电影理论自修课》

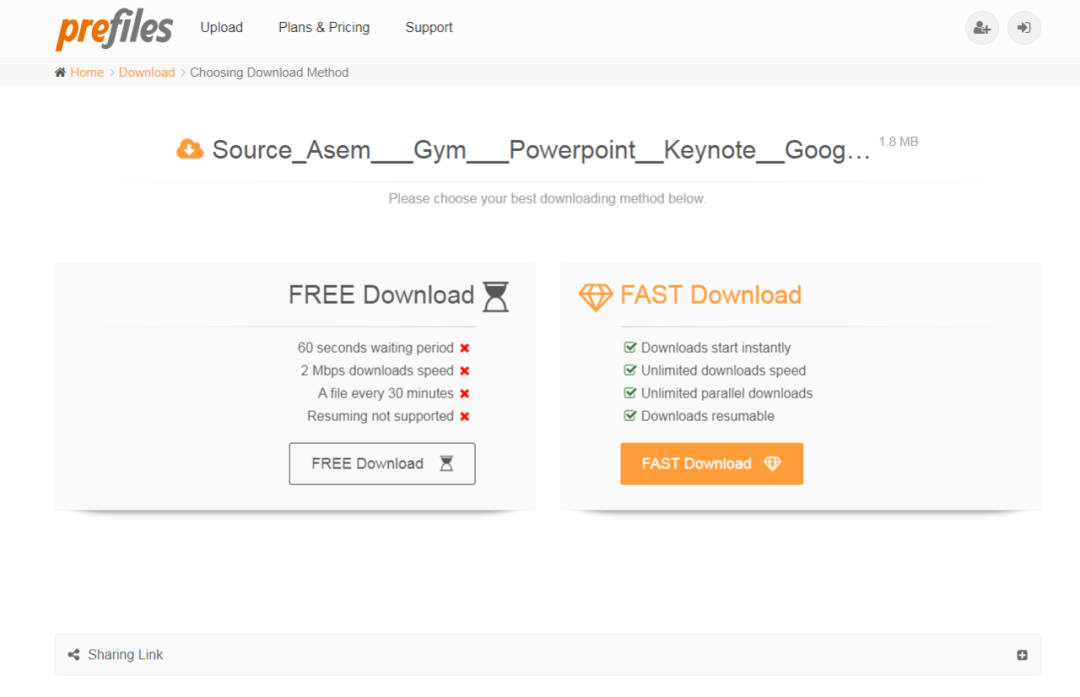

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh