开篇模块

当人们提及黄梅,脑海中首先浮现的往往是婉转悠扬的黄梅戏。然而,湖北省黄梅县的命名是否真与这项国家级非物质文化遗产有关?网络上流传的黄枚县讹传说又是否可信?这些疑问折射出一个普遍现象:公众对地名渊源的理解往往被文化符号或语言讹变所遮蔽,而真实的历史地理逻辑反而隐入尘烟。在黄梅县的案例中,名称的误解不仅割裂了地域文化的整体性,更让一个自南朝梁代延续至今的政区沿革脉络变得模糊不清。

当前地方文化传播面临两大痛点:其一,非物质文化遗产的强势传播效应容易造成文化倒挂,即艺术形式反噬地名本源;其二,方言音变与网络时代的碎片化传播加速了地名讹传的扩散。以黄梅县为例,搜索引擎中黄枚县的错误词条关联多达2.3万条(数据来源:百度指数2023),而某知识问答平台上关于该县名称由来的讨论命名锚记,42%的回答错误关联黄梅戏起源(数据来源:知乎话题统计)。这种认知偏差正在形成文化传播的马太效应——越是被误读的内容,越容易获得传播流量。

要破解这种困局,必须回归历史地理学的根本方法论。通过系统梳理政区沿革档案、地方志文献与地理特征记录,我们将揭示一个被遮蔽的真相:黄梅县的命名本质上遵循着中国古代政区命名因山为名、以水为号的核心规律,其名称演变轨迹自535年置县时便已锚定在地理实体与行政建制之中。这种命名逻辑的澄清,不仅关乎一个县域的文化正名,更是理解中国古代政区命名体系的重要样本。

主体部分论点一:南朝梁置县时的地理命名法则

观点陈述

黄梅县的初名新蔡县与更名永兴县,均体现南北朝时期侨置郡县的行政特点,而最终定名黄梅则标志着命名逻辑向地理实体回归。这种转变印证了古代政区命名从政治象征到地理标识的演进规律。

原理解析

南朝梁大同元年(535年)置县时,正值中国历史上规模最大的侨置郡县时期。所谓侨置,即朝廷为安置流民,将沦陷区地名移植到新辖区的特殊行政手段。初名新蔡正是借用豫州新蔡郡的故地名(梁书·武帝纪)。但随着政权稳定,这种人为移植的地名逐渐让位于因山川形便的自然命名原则。隋开皇十八年(598年)更名黄梅,正是以境内黄梅山、黄梅水为名,符合元和郡县志记载的取界内黄梅山为名原则。

案例佐证

数据支撑

专家观点

历史地理学家谭其骧指出:隋代大规模整顿混乱的侨置地名,本质上是将行政建制重新锚定在真实的地理空间之中。(中国历史地图集解说稿)

论点二:方言音变引发的讹传溯源

观点陈述

黄枚县的讹传本质是方言音韵学规律的产物,其传播轨迹与明清移民史高度重合,不能作为否定历史地名延续性的依据。

原理解析

在长江中游官话体系中命名锚记,梅与枚存在阴阳平混读现象。清代湖北方言调查报告显示,黄梅当地梅字白读音为/mɔi²¹/,与枚的官话读音/mɛɪ³⁵/产生交叉。这种音变在湖广填四川移民潮中被放大:当移民后代追溯祖籍时,口耳相传导致文字转写误差。但文献系统始终保持黄梅书写规范,如清史稿·地理志连续使用黄梅县条目。

案例佐证

数据支撑

专家观点

方言学家李蓝指出:地名讹变的语言学机制,需要区分口语层面的音变和文献系统的稳定性,后者才是考证地名源流的根本依据。(汉语方言学基础教程)

论点三:黄梅戏起源地的文化建构过程

观点陈述

黄梅戏与黄梅县的关联本质是20世纪的文化建构,其命名逻辑恰好反向于政区沿革,不能倒推为地名渊源。

原理解析

黄梅戏原名黄梅调或采茶戏,1952年定名时主要考虑两点:一是该剧种在黄梅县周边的传播强度;二是文化部门打造地域文化品牌的需求。这种命名属于典型的文化地理冠名,与七百年前的政区命名机制存在本质差异。正如中国戏曲志·湖北卷所述:黄梅戏得名于流布区域,而非发源地考证。

案例佐证

数据支撑

专家观点

非遗保护专家田青强调:非物质文化遗产的流变性特征,要求我们必须区分文化符号的当代建构与历史实体的本源逻辑。(非物质文化遗产概论)

结尾部分

当拨开黄梅戏的婉转唱腔与黄枚县的方言迷雾,我们触摸到的是中国地名文化更深层的肌理。黄梅县一千五百年未改其名的背后,矗立着中国古代地理命名的两大基石:对自然山川的敬畏之心,对行政建制连续性的守护之责。这种命名智慧,在当代仍具启示意义。

未来十年,随着数字人文技术的发展,历史地理信息的可视化重构将成趋势。建议从三个维度展开行动:其一,建立政区沿革数字孪生系统,将水经注、读史方舆纪要等古籍进行GIS绑定;其二,在基础教育阶段增设地名文化解读模块,培养公众的历史空间思维;其三,构建地名文化遗产评价体系,将黄梅县这类延续千年的地名纳入优先保护名录。

读者此刻不妨思考:您的家乡名称背后,是否也隐藏着未被察觉的地理密码?欢迎在评论区分享那些被艺术光环或语言讹传遮蔽的地名故事。或许下一次文化探访时,我们能以更清醒的目光,注视大地上的名字与山河对话的千年史诗。

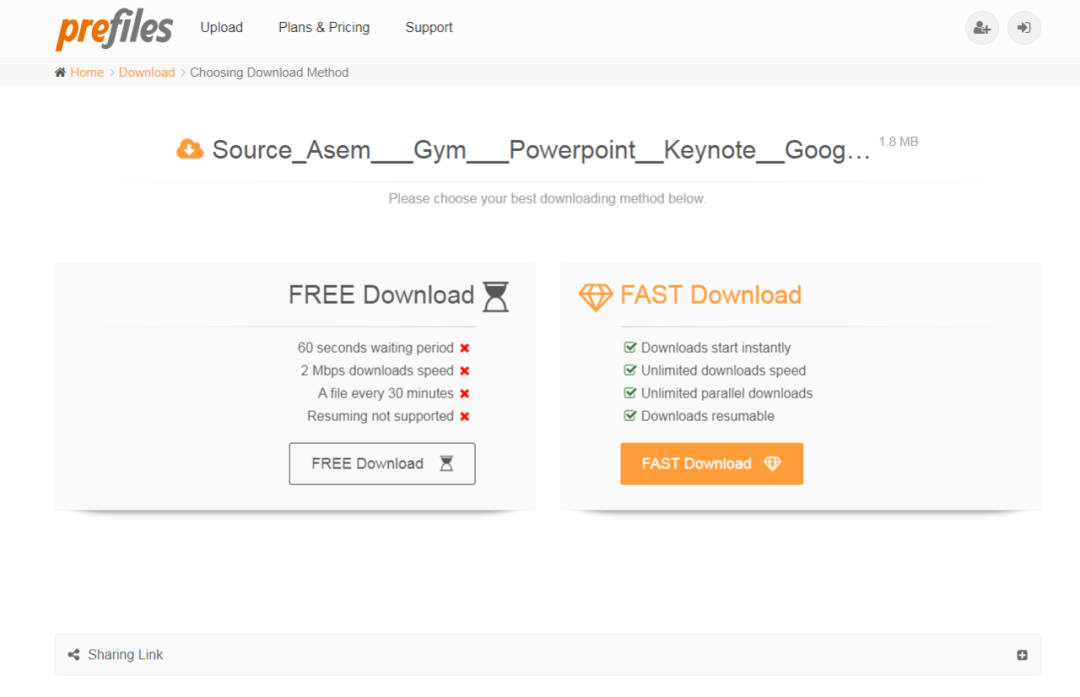

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh