关 注 我 | 和 茶在一起

李国庆和俞渝不断登上热搜,让我想起17年前SARS疫情末期,和俞渝一行到长城上放风筝的往事。

那时,有人问俞渝,为何发起“中国精神”的放风筝活动,“你如何定义中国精神”,俞渝从容地回答道:“从自然平衡中寻找信心,从自我反省中寻找进步,从日常生活中寻找幽默,在危难中体验亲情与仗义。”

17年后疫情再次袭来。俞渝的幽默感消磨殆尽。她所说的亲情和仗义,变成了公开的撕裂和争夺。

李国庆和俞渝的“宫斗剧”,每次都让潘石屹和张欣被拿出来做对比。同是创业夫妻档,同是“男土著+女华尔街”,同是相见恨晚的“闪婚”。俞渝是搞融资的资深人士,兼并也是她的专业素养所在。

最近茶人都上山采茶和收茶了。人类真的是生活在巨大的信息茧房里了,即使与世无争,也无法回避这些话题。

记得很多年前,潘石屹送了一本他出的书,叫《茶满了》。讶异于他竟知道我在研究茶文化,后来才发现周围有好几个朋友收到了这本书。

17年前的2003年春天,同样是疫情期间,月季花开满了北京的街头巷尾,可是行人还很少。

5月下旬的一个周末,大家去长城放风筝,说是搞一个“中国精神”的活动。俞渝是发起人之一,当时她不太知名。很多人从“当当”上买过书,不知道李国庆和俞渝。

疫情末期放风筝

十来个发起人中,都是当时的新贵。

张朝阳是名副其实的中国第一代互联网领袖,也是青年偶像。他刚从珠穆朗玛峰下来。为了推广搜狐旗下的彩信业务,在登山途中,他边全程用彩信直播报道,边遥控公司的日常工作,还在山上打了一小会网络游戏。

汪延也正春风得意,刚任新浪首席执行长、董事兼总裁没几天。第一个互联网寒冬逐渐渡过,新浪开始萌生“互联网+”,打算从门户网站发展成多元化营收模式的公司。

刘索拉的新书《女贞汤》出版不到半年,她风头正健。与其他艺术家“隔靴挠痒”不同,她长期深入到美国黑人布鲁斯音乐部落,研究爵士乐。2003年“刘索拉与朋友们乐队”,以美国摇滚爵士乐家和中国民乐家的联合形式,引起世界各国媒体的关注,德国媒体说“刘索拉在寻求避免向西方古典音乐和流行音乐彻底投降的道路。”

发起人中,还有文化名人洪晃。谁都知道,她是章士钊的外孙女、章含之的女儿。她办的杂志,在土味十足的报刊亭里,散发着一股消费感的香水味。

俞渝说,在洪晃家里吃饭时,田溯宁提议搞一个“中国精神”的活动,对抗非典及非典带来的影响。某文化生活类杂志的主编升华了活动的意义——“向上的、群众的、代表中国精神的活动”。

十多个发起人中,基本的构成,一是“公司新贵”,一是红色家庭出身的带有叛逆色彩的“文化艺术人”,当然还有媒体人。参与的四个女人,洪晃、张欣、俞渝、刘索拉,都曾长居美国。

有张欣,自然就有潘石屹。一行人在潘石屹的白格子楼盘下集合,这些建筑刚被美国《时代》杂志赞美过。工作人员拿着体温枪给大家量体温后,大家套上统一的文化衫,开往八达岭长城。然后在一片鼓声和众人的吼声中,大伙儿爬上长城,开始放风筝。

长城上的风实在太大,放风筝是一个技术活。征服过珠穆朗玛峰的张朝阳被风筝线纠缠住了。他倚在长城砖墙上,扯不开理还乱,圆乎乎的女助理手忙脚乱去帮忙。文化衫偏大,所有人都随意套着,只有张朝阳干脆扎到他的黑色牛仔裤里。他头发被风翻卷着,在众声喧哗中保有少年式的孤独。

除了吴奇隆作为一个“花瓶”外,发起这些活动的人,正在引领着北京新一代年轻人的生活方式。

那时候的中国,就像在机场排队良久的飞机,终于开到自己跑道上,逐渐加快了助飞的跑速。

接下来,就是冲天一飞。

17年前,秀场里的人们

写到这里,不禁点开久违的潘石屹微博。于是被吓了一跳。

微博上满屏的编程代码,近一个月来没一句“人话”,反正我是一句也看不懂。他发出的编程碎碎念,少有粉丝能解开。

诡异的是,他依然自说自话,不管不顾,心无旁骛,不可自拔。似乎又入了某种魔症。

潘石屹喜欢琢磨地产之外的事情。他的《茶满了》,就是这样的风格。在书中,他总是进入禅意,将柴米油盐那些事,悟得让人似懂非懂,如坠五里云烟。

2003年之后的那几年,他和很多中国的成功人士一样,推崇南师南怀瑾。南怀瑾老先生没世之后,毁誉参半,虽然瑕不掩瑜,仍旧是一代传奇,但商界的成功人士们就不怎么提了。

在聊生活百态时,潘石屹玄而又玄。但在论及房地产时,他操着浓重的西北风味普通话,将这种买卖,经常以他们甘肃天水村镇上赶集卖羊,作比方。他已经习惯简单复杂化,复杂简单化,富贵糟糠化,土味西洋化。

如果说潘石屹代表了一个时代,那就是土洋混杂的时代。一个人人口语里经常蹦跶“英语单词”的不会好好说母语的时代。

点开潘石屹的微博,不仅因俞渝两口子,还因和潘石屹组成CP的一个人。

这对CP,在过去的二十多年里,是非常知名的,就像说起秦琼,就立马想到尉迟恭,提起隔壁,就想起老王。娱乐圈经常炒CP,为的是“一加一大于二”的效果。就像前几年胡歌和霍建华一样,“是胡不是霍,是霍躲不过。”

《木兰辞》里有言,“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离,双兔傍地走,安能辨我是雄雌。”CP的意义大概如此,组合久了,两只兔子在一起才更像一只完整的兔子。

早年,从海南转战北京的潘石屹,很快就打开局面。在北京东长安街沿线,建起了他招牌式的方盒子楼房。他的楼盘,几乎每周都名流云集,参加各种奇奇怪怪的PARTY。京城有点名气的导演、演员、设计师、记者、作家,模特等常常出入于此。他们有一个共同的朋友:潘石屹。年长的叫他小潘,年少的称他老潘或潘总。

美国《时代》周刊在2002年11月刊中评价说,“房地产商潘石屹给中国一贯单调的公寓和写字楼带来了明快的色彩……潘石屹的楼盘在品位上已国际化。” 以他的营销风格,这一番赞誉,应该也没有花过广告费。

SOHO中国的楼盘比较少搞硬广那一套。老潘和他的朋友们,就是楼盘的广告。那年头,一个地产商成为时尚杂志的宠儿,成为潮流活动里呼风唤雨的座上宾,成为主流媒体上的议题设置者和参与者,实属罕见。以至于,有地产商游说他妹妹,让他做广告,就给他妹妹一套房子。潘石屹婉拒了。

那时候,最火的行业,都与土地相关。房地产成了中国经济的引擎,更火得离谱的行业是煤矿。潘石屹的楼盘知名,所以引来了很多山西煤老板。有的煤老板一买就是一整层。一度时期,潘石屹用自己照片做巨幅广告,悬挂在山西省会太原市最醒目的迎泽大桥桥头。

在做早期项目SOHO现代城和建外SOHO时,潘石屹和张欣应该没想到,其后的十几年,这两个项目的物业,接到投诉最多的是,电梯太挤上不去下不来。尤其是上下班高峰期,越是高层的,越苦不堪言。实在着急的时候,在三十多层也只能走着上下。

一些讲格调的公司,慕名搬进来后发现,邀请重要客人来公司,那怕来头再大,再知名,总免不了要在电梯口排长队。好不容易挤进去,脸贴脸或背靠背,全然失去了时尚人士的讲究。

中国的发展速度,显然超出了大部分人的预期。

从潮流领袖到后起之“网红”

当一众地产商在张朝阳的引领下开始爬山张欣博客,或徒步沙漠,养马买游艇,潘石屹则办了一本内部刊物,叫作《SOHO小报》。这份印刷精美的杂志,定期跟国内的知名作家、艺术家和资深媒体人约稿,并以邮寄的方式广泛联络了各种有影响力的人士。比较万科的《万科周刊》,它更敏锐,更前卫,更“自由”,当然你也可以隐隐的嗅出“土洋结合感”。

和现在全社会散发着浓浓的电商感一样,那个年代散发的是“城乡结合部”的感觉,一帮从小村小镇小城里来到京城的文化人,在歌颂和批判自己理解和想象中的“后现代生活”。

你会经常看到一种景观,在一些“土财主”身边,不乏精致的“小资”和“文艺青年”朋友。

到后来的博客和微博时代,潘石屹和他的朋友们不断互动,一唱一和,一笑一骂,带动了很多话题上了当时的热搜。那时候,他们涉及的议题越来越广泛,影响力远远溢出了“地产界”。可以说,不仅在房地产领域,近二十年的城市生活话题里,几乎都可以听到他们的声音。

在每个阶段,潘石屹总是能熟练和媒体打交道。传统媒体时代,他是报刊和电视的常客。在博客和微博时代,他自己成了内容输出者,粉丝之众,影响力不亚于一家主流媒体。

潘石屹也善于管理自己的影响力。“褚橙”风行天下后,柳传志推出了“柳桃”,潘石屹则用“潘苹果”代言了家乡的花牛苹果。

潘石屹还做了一件事,那就是每天播报北京的PM2.5。给出的理由是,他的夫人张欣,嗓子受不了雾霾。有人揶揄说,张欣在美国生活惯了。同样穿行在雾霾里,人们吸出了不一样的感觉。

李国庆被国人认识,很大程度上也是他近些年在微博上的出位言论。微博早就走过了“公知”的高峰期,靠淘宝网红和各种营销号迎来了第二春。作为知识分子,李国庆在这个时候爆红了。

有着北京大学学生会副主席履历的李国庆,骨子里浓重的男性极权思想,让人匪夷所思。

他的口无遮拦,揽“锅”上身,颇有当当“敢说敢当当”的风格。

他的言论争议,引出来俞渝主导的当当官方,与其创始人撇清关系和语含鄙夷的批判。吃瓜群众意外发现,这对夫妻搭档之间裂开了巨大的缝隙。

从自然平衡到歇斯底里

中国在迅速崛起,许多政策桎梏和思维陋习,不断被速度穿透。花落了一夜又一夜,但春天似乎总是格外漫长。

在大部分人看来,潘石屹无疑是富商。在某些官员看来,潘石屹经常发表刺耳的观点。这似乎不符合一个富商的定位。也许,即使作为富人近三十年,潘石屹还没有找准自己的准确身份。有些言论,上下两边都不讨好。

也或许他的自我认知停留在“中产”阶段?可是中国的中间阶层尚未成型,即使有房有车,很多人还是没有安全感。贫穷是一种毒药,它的药性,需要历经几代才能逐渐从基因里稀释。

早年,潘石屹作为地产新贵,资助了很多苦难中人。有一次资助了白血病人,经媒体报道后,他的办公室几乎成了“白血病”救治中心。

17年后的武汉疫情期间,很多人急不可耐地质问:潘石屹捐了多少钱?而近6年来,潘石屹在不停地应对各种采访:为什么给美国哈佛大学和耶鲁大学各捐款1500万美元。

近几个月,关于武汉疫情是否捐助,吃瓜群众格外关注。名人们的抖音和快手下,被一轮一轮地质问:捐了多少?在太多网民眼里,有钱不捐就是坏人。

17年前的SARS期间,有人也质疑用“放风筝”体现中国精神是形式主义,不如直接捐助和做具体的事情来得实际。俞渝回应道,“一个高速增长的国家,如果不注意形象,不注意精神方面的东西,民众没有良好的心理状态,就像一个没有教养的暴发户,不会赢得别人的尊重。”

17年后,作为当当的当家人,不知道她如何评价自己和丈夫的教养。作为新世纪以来二十年里创富阶层中的一员,她和李国庆是否走出了“暴发户”心智。

与李国庆和俞渝“鹬蚌相争”(最好没有“渔翁”觊觎)不同的是,潘石屹和张欣也许已经涉过那段“险滩”。近年来,潘石屹逐渐淡出了自家的SOHO中国公司,扛起了照相机。刀枪入库,马放南山,似乎不愿被人再当做江湖人。

他的人物摄影和访谈,已经收录了越来越多的新旧名流,其中,包括刚刚出狱的牟其中。

牟其中与潘石屹的时代之间,隔着“万通六君子”和十来个中国首富。

潘石屹对牟其中的访谈,就像轻轻敲击一面老鼓,鼓面上跳跃着细碎的尘埃。两位不同时代的见证者客客气气相对而坐时,历史的回音里,隐约糅杂着某种不易察觉的闷响。洪钟大吕的时代过去了,但是你的耳膜总是被细微的啃噬声一次次震到。

牟其中对“中国精神”有过无数次让时人耳熟能详的狂热宣讲。

17年前,有人问俞渝,发起“中国精神”的放风筝活动,“你如何定义中国精神”,俞渝的回答显然更加精致:“从自然平衡中寻找信心,从自我反省中寻找进步,从日常生活中寻找幽默,在危难中体验亲情与仗义。”

17年后,疫情再次肆虐,她和丈夫李国庆,失去了自然平衡,失去了幽默张欣博客,失去了亲情和仗义,不再有知识精英应有的“理性反思能力”,代之是彼此歇斯底里的失控和抓狂。不知道此时的她,如何诠释“中国精神”?

17年间发生了什么

2019年年末,疫情将至。在搜狐财经峰会上,张朝阳谈到如何缓解压力时说:一个是少睡觉,少睡觉才能睡得好,才有精神;一个是要多工作,由此找到自己生存的意义,然后为这个意义全部的投入。

有人评价说,这是怎样一个焦虑的人,在谈精神问题啊。知道张朝阳的人,大体都听说他很长时间里一直在“凝视着深渊“,与内心虚无的“恶龙”缠斗。

尼采说,当你凝视深渊时,深渊也回以凝视;与恶龙缠斗过久,自己亦成为恶龙。就这一点而言,张朝阳仍然是很多人的榜样。

17年前,张朝阳代言着生机勃发的中国新精英。17年后,在很多人的嘴里,他是互联网界的一个“好人”。

手机客户端时代,张朝阳当年在珠穆朗玛峰“秀”告天下的“彩信”像远古时代的产物。一茬茬野蛮生长的后起之秀,将他抛在了身后。他完全有资格不再努力,但或许他不能接受自己停止努力。

长城上放风筝的那一幕就像一个隐喻:他可以征服珠穆朗玛峰,可是无法摆脱风筝线的缠绕。

17年前,在渡过互联网寒冬后,当当网作为电商,已经跑出了赢利模式,而彼时,购物网淘宝才刚刚在马云的公寓创立,刘强东还早着呢,尚在筹备京东多媒体网。

2019年,李国庆愤慨地说,“我成不了马云和刘强东,因为我连自己的老婆也搞不定。”

李国庆痛恨自己:像我这样的本事和才华,十年才搞一个当当,真的很惭愧——我至少应该搞十个呀。

当当网“起了个大早,赶了个晚集”。

李国庆,一名文科高材生。俞渝,一名擅长融资并购的高手。他们的互补和相斥,成就了当当,也折损了当当。随着年岁日长,时不我待,走到了图穷匕见的这一天。

山长水阔知何处

2019年夏天,朋友的茶文化工作室想搬到北京CBD。比较了一圈房子后,中介还是把我们带到了建外SOHO。中介小哥说,SOHO算是CBD一带性价比最高的写字楼了,地铁近,公摊少,因为近两年各种公司总搬家,这里空置率不算低,所以还相对便宜。

经过多年经济高速发展后,中国企业的数量超过了2000万家,据统计,平均每分钟就诞生7家,而一半企业的寿命不到4年。这几年创业型公司的平均寿命更短。

现在的建外SOHO已经没有那么时尚了,楼层里出现了相当多的培训机构。有朋友说,当年买建外SOHO房子的业主并不能算是成功的投资,盛名之时的价格,将楼盘的价值提前透支了。

北京的时尚潮流,早已转移了舞台。

站在院子里,白格子楼房并不显旧,在阳光下格外耀眼。

犹记得周末时光,洪晃趿拉着拖鞋,挎着她的外国朋友,在建外SOHO闲逛。潘石屹穿着大裤衩,从十八楼上面的小屋子里下来,露出招牌式的憨厚而精明的笑脸。不远处,潘石屹的CP黑山老妖一样,苦大仇深地紧锁着眉头,旁若无人地踱着步。

眼下,所有人正在以不同的方式,渡过更猛烈的疫情。如果说17年前的疫情结束后,中国像一飞冲天的飞机的话,现在正滑翔在长空。

碧天浩大,云卷云舒,然而高处不胜寒。飞机不能频繁失速,不能回头,要以尽可能稳当的速度保持飞行。

时代从来就是如此,每一代有每一代的使命和宿命。你以为一切才刚刚开始,一切都驾轻就熟,可是“后浪”已经汹涌拍至。

俞渝和李国庆的恶斗,给属于他们的光鲜时代做了一个糟糕的注脚。蜜月从来是短暂的,人们内心的恶龙并不容易降服。车流滚滚,他们抛锚在路边,抡起了拳头,不知道是否还有机会赶上新途。

潘石屹《茶满了》的大多内容早已忘却了。只记得书名取自于一个老和尚和一个自满的小和尚的对机。老和尚不断给满了的茶杯里倒茶,小和尚惊叫“茶满了”,那一刻,小和尚顿悟了禅机。

昨日堂前高朋满座,今时庭院花开又谢。明月不谙别枝惊鹊,斜光拂晓越过朱户。

又道:

才闻东风新人笑,便成江湖陌路客。

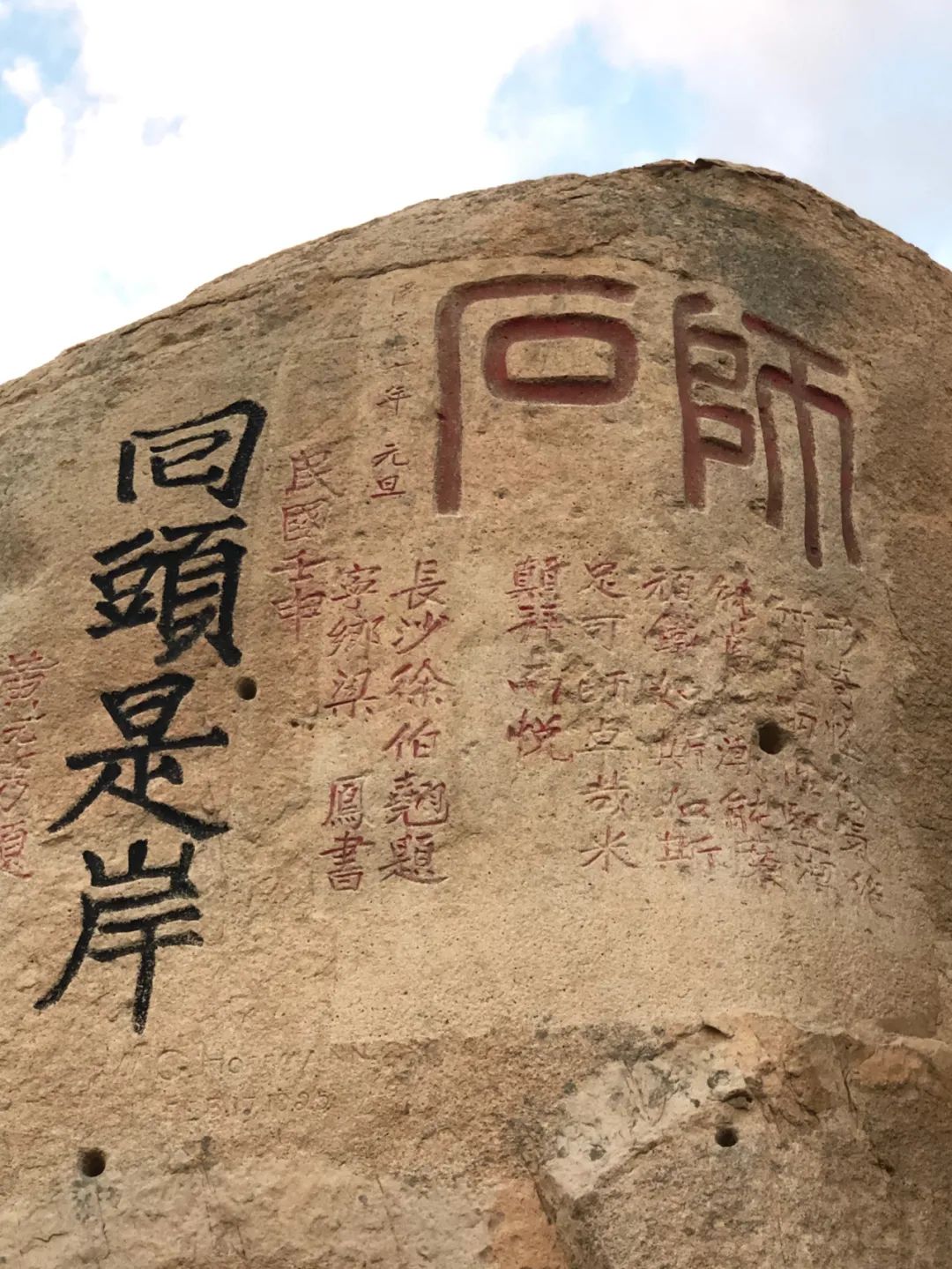

万里城墙风筝远,山长水阔茶一杯。

作者介绍:微一,茶传媒创始人、总编辑,北京茶品牌研究院秘书长。

曾任某网站总编辑,某大数据公司高管。现为新媒体研究者,知名茶文化传播者,茶事美学独立策展人。

亲爱的朋友们:

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh