10月28日下午15:30-17:30,共有4场分论坛在历史学院117室、118室、127室及449室如期举行,以下为各分论坛纪要,谨供老师同学们参考。

分论坛(一)中国古代前期史 第二组

地点:历史学院117室

主持:胡熠

会务:高一然

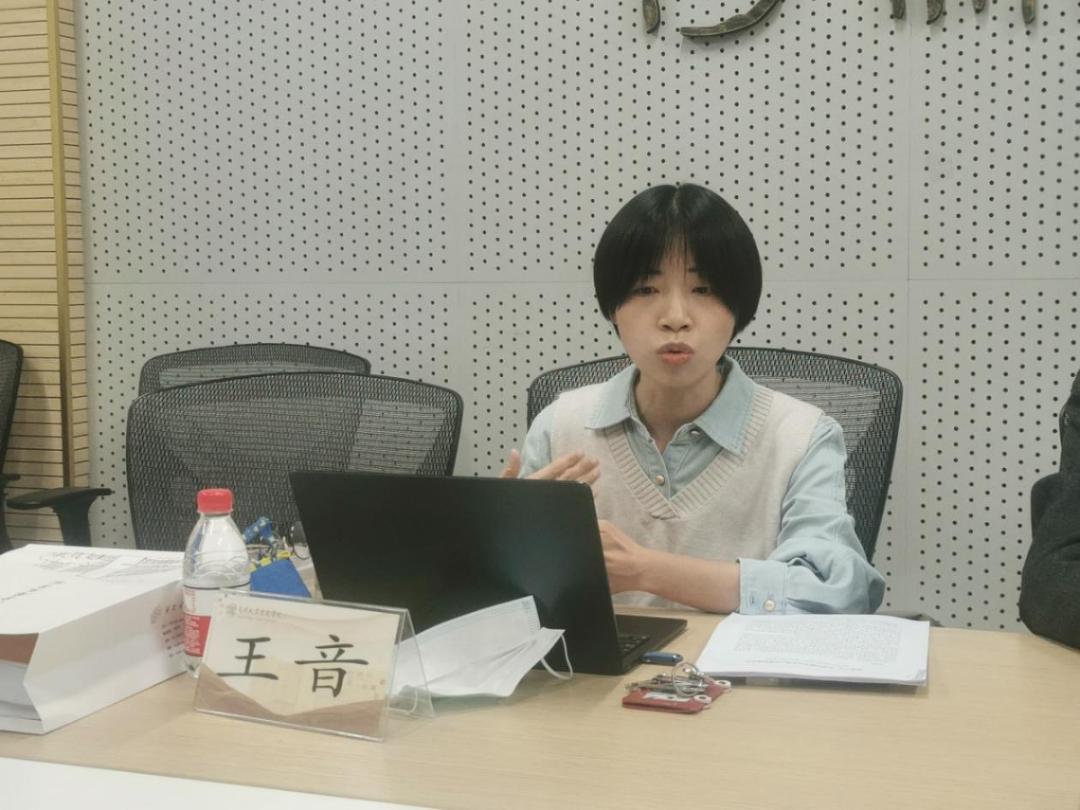

评议老师:王安泰(南开大学历史学院副教授)、王音(南开大学历史学院讲师)

北京大学的洪景涛报告了论文《直閤系武官与北魏孝文帝的禁卫武官改革》,他认为直閤系武官发展成为一条整齐完备的“比视官”序列。同时,直閤系武官也与北魏旧制中的三郎系武官存在密切联系。新制武官的成立也折射出孝文帝改制中权力结构的变化。评议人杨晚波认为本文很好地展现了更有历史感、有变化过程的职官制度,而且视角很精细。如果能更巧妙或者说更充分地发掘石刻史料的独特之处,或许能在新史料的运用上提升一个台阶。

首都师范大学的张杭琪报告了论文《唐代长安乐人、乐官的住宅分布与音乐活动空间》,她认为唐代长安乐人、乐官择居的主要因素有皇帝需求、供奉方便、环境氛围、交通便利等天互论坛,因此不同乐人群体、乐官的住宅里坊又略有参差,但其住宅里坊以及活动空间,又展现了不同区位的优势与影响力。评议人安育认为文章选题新颖有趣,对史料的分析和考证很精详。同时文章存在一些问题:首先,部分章节可以适当精简,特别是对宅邸乐人的性质、构成和获得来源等可以简单带过,或者统合在一个段落中。第二,对史料的择选依据可以放在脚注里,避免影响行文流畅度。第三,需对“音乐空间”立体感的建立进行再思考。

南开大学的杨晚波报告了论文《寨墙内外:石刻与唐末五代泰山南麓地域社会》,他考察了岱岳镇、冥福院、渿河庙的一系列变化,从而思考泰山南麓地域社会在十世纪这个大变革的时代完成区域开发、人口集中、信仰整合的过程。评议人洪景涛认为本文选题新颖,史料丰富,内容充实。但也存在一些可以商榷的问题,如:标题无法涵盖全文的内容、《地土牒》无法直接论证镇的统民权、“信仰整合”概念的使用不够清晰、引用《宋史纪事本末》应改为《续资治通鉴长编》等等。全文整体内容庞杂,以致有松散之感,可以用时间为线索,加强对泰山南麓地区信仰的重要性的论述。

兰州大学的安育报告了他的论文《赣州慈云寺塔新出纸画GZ-22发微——兼议白衣观音形象的三大区域与两京渊源》,他认为赣州慈云寺塔新出的白衣观音纸画与主流的江南式白衣观音有所不同。GZ-22代表着在主流风格之外的发展潜流,是10-11世纪初赣州地区观音造像实践中一次推陈出新的尝试。评议人张杭琪认为本文的逻辑性比较强,观察细致。但在做推测的时候可以多找寻一下相关史料。比如说最后谈到在四川等地僧伽被视作观音的化身,引用了一条《宋高僧传》的文献或许有些不够,可以再多一些历史学的阐释。

王安泰老师指出,洪景涛的文章在结语部分要做进一步修改;张杭琪的文章整体很好,但对乐工、乐户群体要做进一步思考,并指出唐后期的史料是否可以涵盖唐前期的情况需注意。杨晚波的文章中,军镇的意义的表述需要进行调整,要区分奈何和奈何将军的概念。此外,在个案选择时要考虑全面性和特殊性怎么平衡。安育的文章中纸画与雕塑的关系、以及纸画的绘画表达形式可以进行进一步思考。

王音老师表示四位同学的学术基本功都很扎实,她指出,洪景涛的文章可以更注意突出直閣将军的主线探讨。张杭琪的文章在空间的复原上是静态的,是否有可能对乐人、乐官的活动路线进行复原。杨晚波的文章结构有了很大的改善,在格式规范的细节上可以再注意。安育的文章在新材料的使用上做的较好,结论有理。不过,在文章中可以增加对白衣观音信仰的背景的整体交代,此外可以再注意一下对图表的利用。

分论坛(三)中国近代史第二组

地点:历史学院127室

主持:田行健

会务:王勤

评议老师:李永胜(南开大学历史学院教授)、刘晓琴(南开大学历史学院副教授)

上海交通大学高晨旭的文章《维系垄断:英国东印度公司对广州贸易之诠释(1813-1833)》认为东印度公司为维持贸易垄断,把利润与各方关系加以诠释,客观上保证了其竞争优势,中方势力客观上成为公司拒绝英政府和制造商介入的保护伞。评议人杨雕认为此文论证充分,史料丰富,厘清了二重垄断和三重阻碍,但博弈体现较少,时间线模糊,部分案例叙述突兀。

南开大学杨雕的文章《“港”“卫”博弈:海河治理中的中外分合(1887-1902)》认为中外海河治理观念有差异,清廷偏于保漕护京,洋人则有通商和军事诉求,治理中,双方分歧合作俱存。评议人高晨旭认为文章流畅规范,但成熟度不足,需细化学术史,厘清引用和论述的条理,并增加一手史料。

中国社科院大学李瑞浩楠报告的文章《路政中的人际关系网络与人情:吕海寰督办津浦铁路》论述了吕海寰任津浦铁路首任督办时因缺乏经验导致铁路南北两段分别依赖北洋与盛宣怀并最终遭弹劾去位一事,指出此事可清晰勾勒清末政治生态之于路政的影响。评议人张夷帆认为该文人物选择独到,枝蔓清晰,但人情因素论述存在瑕疵,可深入探讨铁轨采购的利益及经济问题。

苏州大学张夷帆的文章《五方杂厝——滇越铁路修筑时期入局者的利益与博弈》认为滇越铁路沿线素为法英战略一环,法国率先筑路并掠夺利权。尽管法政府与铁路公司存在矛盾,但清廷和地方官民互相推诿,最终坐失良机。评议人李瑞浩楠认为本文需明确铁路修建时段,更多地关注修建本身,并提升史料信度。

李永胜老师认为,高晨旭的文章史料丰富,逻辑性强,但结束垄断权的论述稍显突兀,可考虑对主题目、摘要、章节标题等进行修改,以切合主题;杨雕的文章规范,时间线清晰,但创新意识较为缺失,治理着墨过多,“港”“卫”矛盾提及不够充分,“京”“卫”关系的论述需慎重考虑;李瑞浩楠的文章选题合理,生平考察完整,但“督办铁路大臣”等职称需更精确,条款、士人关系等因素也可多加论述;张夷帆的文章文笔较好,但“入局者”“西人”等用词需斟酌,建议从主体史料入手调整方向。

刘晓琴老师首先祝贺了各位入选论坛的同学。高晨旭的文章史料翻译和运用上较为优秀,但关键时间点论述较少,摘要等部分需要补充,可考虑进一步论述各方的地位关系;杨雕的论文问题意识强,但存在泛用“洋人”概念的问题,应进一步明确海河治理的机构及权责,深挖未用档案,考虑铁路线等因素;李瑞浩楠的文章史料驾驭能力强,问题把控精细,但在年号等细节上需细化,也可进一步深入应用留学生史料;张夷帆的文章文笔较好,但需注意词汇运用,避免文白混用。最后,刘老师建议四篇论文篇幅上应精简以突出主题,便于发表。

分论坛(四)中国现当代史第一组

地点:历史学院118室

主持:叶子锐

会务:金傲寒

评议老师:贺江枫(南开大学历史学院教授)

河北大学的鲍塑石报告了文章《猪鬃对尼龙:刷毛原料的新旧更替与中外竞争》。文章源起于日常对于牙刷的思考,从小处切入,通过考证牙刷原料从马尾、猪鬃到尼龙的更迭,对材料的新旧更替及其引发的中外竞争展开了探讨,猪鬃与尼龙的竞争不仅是原材料的更迭,更是传统与工业的竞争。评议人叶洪平认为这篇文章选题非常不错,可以体现作者的视野和关怀。不过,文章也有一些可以精进之处:首先,就题目而言,不能展现其具体想要展现的时间,同时用过多篇幅探讨马尾,似乎有些偏离主题;其次天互论坛,文中的时间跳跃较大,容易造成读者的误解和混乱;最后,由于文章选题过大,导致探讨不够深入,缺乏对史料本身的挖掘,有被史料引导之嫌。

中山大学的辛小可报告了文章《连锁信在近代中国的传播与演变(1931-1940)》。文章从连锁信于1931年在国内的爆炸性传播开始叙述,以连锁信为媒介,通过梳理其在中国的传播与演变理解文化符号在中国传播过程中的张力和异变,也探讨了官方对文化传播的干预和影响。评议人彭华认为本文的切入点很有意思。不过也有一些可以精进之处:首先,文中大部分史料来源于小报等小规模渠道,还需要多方面史料来佐证;其次,学术史回顾部分的研究空白并不意味着有很大的研究意义,由于切入点过小,可能不能够展现想要关怀的问题;最后,结语部分讨论了过多无关内容,可以加以删减。

华南师范大学的苏骁潇报告了文章《战时中英第一笔信用借款研究——以郭泰祺在英活动为中心(1938-1940)》。本文运用大量中英双方档案,还原了中英战时第一笔信用借款的交涉全过程。同时,文章客观评价了郭泰祺在交涉过程中的作用,认为由于英方执意维护自身利益,郭所起作用相对有限。评议人辛小可认为文章探讨了中英借款交涉的全过程,借助材料还原了交涉的细节,也抛出了有价值的新观点。文章也有一些可商榷之处:首先,交涉主涉外交部和财政部,但由于郭泰祺交友甚广,是否可以拓宽视野,通过更多的史料丰富探讨的视角和内容;其次,结论对于欧战爆发后英国政府的态度探讨较少,可能会影响结论的准确性。

山东大学的叶洪平报告了文章《煤矿国营垄断进程中的国家资本与民营资本(1938-1947)》。文章主要关注抗战前后的国家资本与民营资本,与过往学界研究进行对话。通过聚焦南桐煤矿这一国营资本的介入,探查了表象与法理之间的矛盾,揭露了国营与民营资本不同于传统论述的复杂面相。评议人鲍塑石认为这篇论文写得非常精彩。但文章也有一些问题:首先,南通煤矿的地域特殊性应当如何凸显应更加明晰,对国营资本进驻前的民营资本纯粹性仍须探讨;其次,能否找到当时的规划图纸,将南通煤矿的竞争过程明确表现在地缘上;最后,结语中对于地方精英如何调动舆论着墨较多,但文中使用报纸较少,可能仍需史料加以佐证。

上海交通大学的彭华报告了文章《科学、政治与外交的互动:1972年中美跨国科技交流的开启及其意义》。本文将传统的中美关系正常化和新兴的科技外交史加以结合,凸显了文章的创新性。文章以时间为顺序,借助丰富的史料,重点考察了中美科技交流的缘起和实践,是科技、外交、政治融合叙述的新尝试。评议人苏骁潇认为这篇文章相对来说侧重于中国一侧,与张静老师的文章形成了很好地对话。不过文章还有一些商榷之处:其一,周恩来的确在出访过程中起到了关键的作用,但周在多大程度上有决策权仍可探讨;其二,美国在考虑这一问题中充分考量了苏联因素,但文中没有体现中国在其中如何考虑苏联因素;其三,台美对中美科技交流有什么看法,中方又是如何看待和因应的需要进一步厘清。

贺江枫老师认为各位同学的互相点评已经非常到位了,主要从几个点上来谈:其一,如何突出问题意识非常值得关注。叶洪平同学的文章如果将现代工业与传统土窑之间的矛盾和张力展现出来,可能更具有价值。辛小可的选题很有意思,但如何凸显价值和意义值得探讨,如果点出西方文化现象如何在中国本土生存和发展就更好了。彭华同学的论文非常精彩,没必要将自己的话题限制在与前人的文章对话,同时应当更直接地抛出问题的核心。鲍塑石同学的论文选题也很有意思,但也应当更好地抛出物质史、全球史的核心议题,行文应当更加紧凑。其二,如何把研究对象放在合适的环境中展开很有意义。苏骁潇的论文已经相当成熟,但是没必要放在那么大的时空环境内进行探讨,郭泰祺处于英国而非中国,应当结合当时的空间环境加以分析,1937-1940年的时间环境也应更加注意,从大环境的变动来探讨中英外交的转向。其三,如何论证非常重要,报纸的报道具有典型性和特殊性,其在多大程度上能代表当时的实际情况值得探讨。

分论坛(六)世界近现代史 第一组

地点:历史学院451室

主持:马欣宇

会务:马文欣

评议老师:袁玮蔓(南开大学历史学院副教授)、孙一笑(南开大学历史学院助理研究员)

中山大学的陆泓辰报告了文章《15世纪制图师笔下的东方形象叙述——以弗拉毛罗地图为例》。文章以15世纪弗拉毛罗地图为例,通过分析其材料选取、内涵解读和传播过程,展现了此时期东西方交流背景下东方形象的“他者”重塑与现代性转型。评议人曾威认为,该文史料运用新颖,采用了有关艺术史、或者说形象史学的史料分析,而且整篇文章的理论扎实厚重。并指出,文章小标题应更精准,匹配文章的内容论述;结语部分应强加扣题,首尾呼应。

南开大学的陈丁铭报告了文章《德川幕府初期日本与西班牙围绕商贸事宜的协商及其失败》。文章聚焦近代早期日本与西班牙贸易协商始末,展现了此时期日本发展海外贸易的尝试和西班牙海外殖民扩张的“商教合一”特点,从而帮助理解近代早期欧洲和亚洲交流过程中的合作与冲突。评议人付天依首先对该文给予充分肯定,其史料运用多元、论证充分、语言流畅。但也提出了一些问题,建议补充相关的图例说明帮助读者对多国地理和洋流知识的理解,同时指出文章忽略了一些关键性的转折事件,应在后续予以更多考量。

北京师范大学的崔震报告了文章《成为“军事种族”:英国殖民者对纯正锡克人的知识生产》。文章通过运用“军事种族”这一概念探究英国殖民者对“纯正锡克人”的知识生产过程,从而力图揭示在英国殖民统治的不平等机制下,殖民地本土势力与英国殖民者的文化互动特点与内涵。评议人陆泓辰认为该文选题充满新意、条理清晰,读后很有启发。但指出关于“军事种族”的概念界定需更加明确,其形象是单纯依赖于英国官方的宣传建构,还是对传统印度其他具有尚武精神的刹帝利种姓阶层(马拉塔、拉其普特等)形象的一种转绘,在行文中需加以区分。

北京师范大学的曾威报告了文章《制度变迁与知识生产:第二次布尔战争背景下的英军兽医医疗体系改革》。该文依托于第二次布尔战争,分析了英军建立兽医编制的过程及配套的知识结构改革,进而建设性地提出“医疗体系”这一概念。评议人崔震肯定了报告人的史料运用与解读,历史细节把握得当,但文章结构划分有部分还需完善,重点与线索不甚明确,建议报告人就专门问题展开论述。

暨南大学的付天依报告了文章《占领期美国对日本国民历史认知改造的转向》。文章探讨了占领期美国对日国民历史认知改造政策转向的缘由和影响,并指出此时期日本的国际地位和东亚能动性有所提升。评议人陈丁铭首先肯定其选题角度,但认为史料利用稍显不足,可以再继续挖掘引言中提及的相关一手资料,对具有转折意义的文件深入展开。同时增加互动的视角,突出日本国内各力量对美国改造政策的反应,以及国内对此的舆论。

全体报告结束后,袁玮蔓老师和孙一笑老师进行了总结点评。两位老师首先肯定了五篇文章的完成度和选题优点,并对评议人发言时提到的共性问题表示同意。袁老师建议付天依同学的文章应丰富史料类型和来源;对“历史认知”这一概念应加以溯源查证;加强四个重要性文件的论证条理。对于曾威同学的文章,袁老师建议其应扩大研究视野,将其放在更宏大的历史语境,并将之与军医后勤保障、欧洲医学变迁等串联起来。

随后,孙一笑老师肯定了陆泓辰同学文章的信息量,但建议论证时应结合此时期其他的资料类型,丰富对“东方主义”理解。对于陈丁铭同学的文章,孙老师肯定了其多语种史料的运用,论证相对充分厚重,但应加强对细节事件上的理论思考和建设,使其以小见大,展现更壮观的历史图景。孙老师建议崔震同学对“ Race”的术语进行精准翻译,并区分文章中的“军事种族”到底是一种话语还是概念。曾威同学的文章条理清晰,孙老师指出其应加强对“医疗体系”文化内涵和意象精神的拓展。对于付天依同学的文章,除去以上讨论的问题,孙老师建议需对美国改造的目的加以明晰,并将其与全球性文化政策与“文化帝国主义”相联系,从而拓宽文章的深度价值。

供稿:第二届“天挺研究生史学论坛”会务组

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh