点击上方蓝色“现代与经典”即可关注我们,添加小编个人微信,可私聊。

暑假结束后,一批幼儿园大班毕业的孩子将进入小学。近日,不少朋友,特别是上海和浙江的朋友都在传播类似的消息:

1、一年级新教材出来了,第一课没有拼音。

2、学校不教拼音了~~

问题一:一年级新教材究竟有没有拼音学习内容?

答案:有。

最近网上疯传一年级教材没有拼音的依据是:人教版一年级的新教材第一课不是教拼音。

▲朋友圈热传的新一年级教材图片

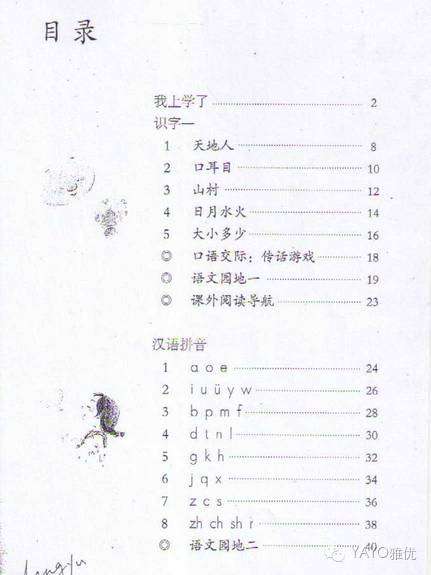

其实,看了目录知道:汉语拼音仍然编写在教材内,只是不是在第一课,而是识字一以后开始教学汉语拼音。

根据都市快报记者向教育主管部门求证,得到的答复是:今年9月,浙江小学一年级语文课本可能会更换教材了。不过省里一位负责人说,目前新教材还在审查当中,不能确定今年秋季一定会使用。

网传的是人教版小学语文一年级教材。实际上,目前全国各地使用的语文教材是多种版本,有人教版、苏教版、语文版、粤教版、鲁教版、北师大版、北京版等,浙江的学生普遍使用的的是人教版教材,而使用其它版本的地区并不一定会马上改用新教材。

记者请了几位接触过新教材的老师鉴定,老师一致认定:网上流传的确实是新一年级的语文课本,但并不是最终版本,在课文篇目和栏目名称等方面,还有些变化。和老教材相比,新教材最大的变化是先识字再学拼音。

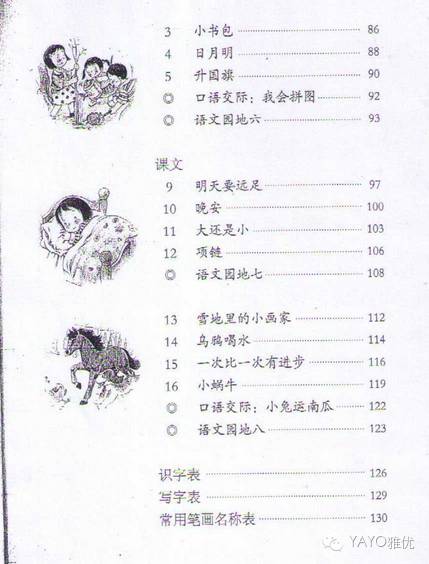

现行的语文教材,一年级的目录顺序是:入学教育、汉语拼音、识字一、课文、识字二、课文。而新教材的目录顺序为:我上学了、识字一、汉语拼音、课文、识字二、课文。

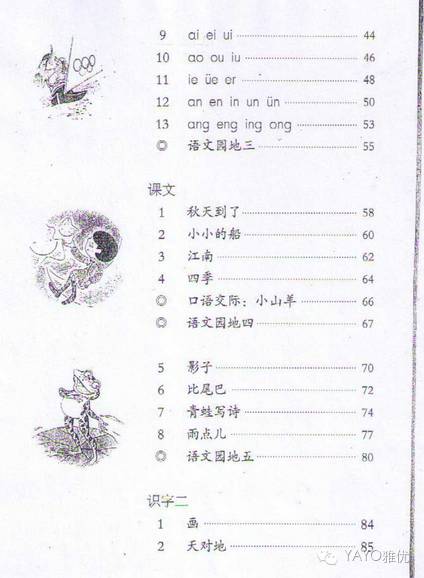

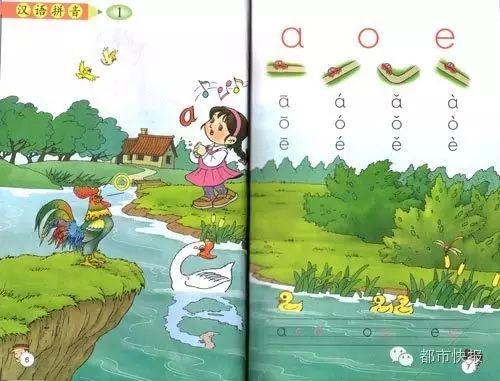

▲人教版小学一年级语文上册汉语拼音第一课

问题二:为什么改为先识字后学习拼音?

人教版过去是先学习拼音再识字,其实,也有其它版本的教材早就按照先识字后学习拼音的顺序编排。如使用范围比较广的北师大教材,就是先识字然后再学习拼音。

▲北师大版小学一年级语文上册汉语拼音从第39页开始

先识字后拼音的原因,主要有以下几点:

1、让学习与学生的生活实际联系更紧密。汉字是母语文字,随处可见。孩子在生活中已经认了很多字了,一年级的识字课可以和他们之前的生活有机结合起来。一位小学语文老师说:“现在让一年级的孩子们先认简单的字,可以让刚入学的孩子们感受到学习的快乐,消除他们害怕甚至恐惧心理。我看了一下网上的新教材,字都比较简单,很多小朋友都认识。”

2、先学习拼音,学生容易出现一入学就有挫折感。汉字是方块字,像一幅图画,儿童认识汉字比认识拼音字母容易的多。先学拼音再识字,刚进校门的孩子上来就学,压力会比较大,很多孩子有挫败感,家长甚至很焦急。

3、为学生学习其它学科提供帮助。语文是各科学习的工具,孩子一入学就先识字,有助于学习与理解其它学科的内容。反之,如果先学习拼音6至8周,就会对数学等学科的学习造成影响。

4、更深层的原因是,对学生认同我们的母语和方块汉字有潜在影响。学生入学后首先学习拼音,客观上是在灌输汉字必须向拼音文字靠拢的意思。事实上,在大力推广汉语拼音的历史进程中,学界确有专家提出,把我们的表意文字改革为表音文字。

问题三:家长是否需要让孩子提前学习拼音?

答案:不需要。

基本观点,面对“幼小衔接”,拼音无须早学;入学准备更应重视兴趣与习惯。

一是学校在正常教学中仍然教学汉语拼音,只是和识字教学穿插进行。

二是先识字后学习拼音,学生拼音能力不会减弱。上海是属于先识字后学拼音的做法,把6至8周的拼音学习内容分散到一二年级。今年6月上海市教委公布的调研数据显示,一年级第一学期期中学生认读与拼读能力平均达标率96.68%,二年级第二学期期末学生的拼音能力平均达标率97.51%,四个阶段学生的拼音能力达标率呈现递增趋势。

三是最让家长宽心的,新课标的精神是淡化拼音。对汉语拼音的学习评价,原则上不单独进行总结性评价,其要求是使学生能正确拼读音节,能运用汉语拼音识字,讲普通话,不要求抄写默写。

听听专家谈幼小衔接

庞维国华东师大心理与认知科学学院副院长、教授

在幼儿阶段,不宜进行系统的拼音教学。小学生学习拼音,不能脱离具体的语境,一旦进入机械状态(如单纯默写拼音),小学生的学习动机就会严重下降,失去学习兴趣;反之,拼音教学如能与具体的汉字和课文内容学习相融合,可以增加学生关于拼音的记忆线索,进而提升拼读规则的学习效果。

高永娟上海市徐汇区教师进修学院语文教研员、特级教师

孩子们掌握阅读的方法,感受阅读的乐趣,需要有持续的阅读体验。把儿歌、短文作为载体,初始阶段引导孩子们在阅读中学习拼音,认识汉字;后续阶段鼓励孩子们阅读时遇到不识的字运用拼音工具自主识字,自主练习把儿歌、短文读通顺。这样的学习经历既让孩子们学会拼音,认识汉字,又了解内容,积累语言;更重要的是还培养孩子自主学习的习惯,激发学习的兴趣,让他们体验阅读的乐趣。

钱玉华上海市闸北实验小学副校长

家长应该帮助孩子做好心理上的准备、情感上的准备、学习兴趣和学习习惯上的准备,特别是激发孩子学习语文的兴趣、进行有意注意和倾听的习惯、独立完成学习任务习惯的培养。如果过早地、过多地进入学科知识学习,从课堂教学看,将产生不少问题,比如学生不再认真听课导致上课的专心程度弱于其他同学,降低了对新知的期待感和掌握新知的成就感;如果在校外接受了不正确的训练日后纠正起来极其困难,甚至要耗费比学习新知识更长的时间。

鲁慧茹静安区一师附小特级校长

拼音教学不是搞“集训”,而是在语言环境中学习,与识字、阅读相融合。这样有三个好处:一是生动有趣不枯燥,二是互相促进能巩固,三是复现率高效果好。盲目“超前”“抢跑”,完全机械记忆难以入心入脑,自以为学了一些便不再认真听课导致专心程度弱于其他同学,将不利于学习习惯的养成,缺少同伴共同学习、师生互动学习的成就感。所以,我们要相信自己孩子的接受能力,相信学校教师的专业性。暑期,建议家长引导孩子做好心理上、生活上和学习用品的快乐入学准备,努力培养孩子说的习惯、听的习惯和生活中识字的习惯。

孙幼丽虹口区民办丽英小学校长、特级教师

在暑期阶段,家长们应该如何正确引导孩子为进入小学而做准备呢?家长要与学校保持一致的育人目标,关心爱护孩子品质的成长率的拼音,培养好的学习习惯。如,让孩子学会整理书包、书桌,保持学习、生活环境的整洁干净;引导孩子学会管理时间,改变做事拖拉、不守时的习惯。另一方面,家长也要关注孩子道德素养的养成,教会他们做人处事的道理,与人愉快相处。

附:人教版一年级新教材究竟有什么变化?

接触过人教版新教材的老师,大致总结了一些新教材的变化——比以往更关注儿童的需求,先从常用字学起,再学拼音。另外,把阅读提升到一个非常重要的地位。具体变化有以下几方面:

一、入学以后先学一部分常用字,再开始学拼音。

汉字是生活中经常碰到的,但拼音作为一个符号,在孩子们的生活中接触、使用都很少,教学顺序换一换,其实是更关注孩子们的需求了。先学认识一部分常用常见字,就是把孩子的生活、经历融入到学习中。

二、第一册识字量减少,由400字减少到300字。

第一单元先学40个常用字,比如“地”字,对孩子来说并不陌生,在童话书、绘本里可以看到,电视新闻里也有。而在以前,课文选用的一些结构简单的独体字,比如“叉”字,结构比较简单,但日常生活中用得不算多。新教材中,增大了常用常见字的比重,减少了一些和孩子生活联系不太紧密的汉字。

三、新增“快乐阅读吧”栏目,引导学生开展课外阅读。

教材第一单元的入学教育中,有一幅图是孩子们一起讨论《西游记》等故事,看得出来,语文学习越来越重视孩子的阅读表达,通过读故事、演故事、看故事等,提升阅读能力。入学教育中第一次提出阅读教育,把阅读习惯提升到和识字、写字同等重要的地位。

四、新增“和大人一起读”栏目,激发学生的阅读兴趣,拓展课外阅读。

有家长担心会不会增加家长负担,其实这个“大人”包含很多意思,可以是老师、爸妈、爷爷、奶奶、外公、外婆等,也可以邻居家的小姐姐等。每个人讲述一个故事,表达是不一样的,有人比较精炼,有人比较口语化,儿童听到的故事不同,就会形成不同的语文素养。

五、语文园地里,新增一个“书写提示”的栏目。

写字是有规律的,一部分字有自己的写法,笔顺都有自己的规则,新教材要求写字的时候,就要了解一些字的写法。现在信息技术发展很快,孩子并不是只会打字就可以,写字也不能弱化。

大约一半课文被替换

新增几首儿童诗

目前,人教版一年级上册的课文中,有《四季》《影子》《小小的船》《比尾巴》等部分课文保留率的拼音,大约有一半的课文被替换。

根据目前流传出来的版本,新课文有《秋天到了》《江南》《明天要远足》《小蜗牛》《升国旗》等。

一位教龄20年的小学语文老师说,简单从这些篇目看来,新教材保留和新增的课文内容,不少都是儿童诗。比如台湾作家方素珍的《明天要远足》选入,这些名家名篇都很经典,而且文字少但意境不少,适合一年级孩子理解。

“一年级课本里放这么多儿童诗,一是因为短小精悍,读起来没有太大障碍,减少阅读难度;二是读起来朗朗上口,阅读兴趣会比较浓厚。一首诗学会了,孩子总会时不时背背读读,有时不由自主哼出来,慢慢就建立起语感,觉得语言文字有意思。”这位老师说。

在老教材中,有一篇文章《我多想去看看》,和新教材中的《升国旗》,表达的感情有些相似。《我想去看看》说的是一个遥远小山村的孩子,想去北京看升国旗,这篇文章稍微有点历史感。再看《升国旗》,写的是孩子们站在广场上看升旗的过程。两篇文章的替换,可以看出社会在发展,新课文和现实更贴近了一些。

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh