这是关于日本历史文化的最后一篇。

可以通过对日本的美学理解幽的读音,多角度的认识日本人,日本文化,包括理解日本的言行。

日本文化的根,在我看看主要来自三大方面:日本原生的神道教、中国传过去的佛教和儒教。

日本的神道教,从遍布全国的神社就能感知到日本神道教的影响力。关于神道教,在早一篇的给了一些说明。

看过以前我的文章的都知道我说过,日本是岛国,土地贫瘠幽的读音,台风地震不说,历史上多次遭受瘟疫,影响战国之前近千年历史的藤原家族的里程碑人物藤原不比等,他的四个儿子都死在瘟疫,可见日本国古代环境的恶劣。在这种环境下,日本人对自然的恐惧发展成为神道教,其核心基础是对自然万物有灵的崇拜,成为日本思想的基础。日本人感激大自然,他们认为它赐予了日本祝福,同时日本人又害怕大自然,因为它可以夺走一切,这最终导致了日本人的信仰。从这儿就看得出,可能就是因为这个因素,奠定了日本人的二重分裂的性格。这也被认为是日本文化的源头。它强调自然的完整性和伦理学的特征,以及对景观的赞美,这为日本美学奠定了基调。

在此背景下发展起来的日本审美观念,直到13世纪,神道教仍然是对日本美学的主要影响,但随着佛教在飞鸟时代/平安时代的传入而发生了重大变化。佛教的思想和价值观传播,使得日本的审美意识中加入了精神元素。佛教的“无常”、“苦”、“无我”是其三大基本思想,而“无常”最被日本文化所吸收,尤其与日本原有的自然观相融合。无常是“一种看似消逝而转瞬即逝的生活方式之美”,成为了日本思想和审美意识中最基本的概念之一。日本人将无常视为“美”,因为“无常”的“生死观”、“无常”、“过渡性”与“无常”的“生死观”、“无常观”、“过渡性”相匹配。没有永久的波浪。波浪在任何时候都不是完整的,即使是在它的顶峰。自然被视为一个充满活力的整体,值得钦佩和欣赏。所以日本人能把死亡也看做是一件平静的事儿,能用美的视角去审视。所以我们认为的暗黑,而日本人可能就认为是美的一种。

而日本人自古其实就有着敏锐的审美意识,他们把自然界的声音,例如虫鸣声、风声、河水声等,视为一种单一的声音,而不是噪音。我们在他们的音乐和戏剧中都能感受到,抑或他们对中国文化中那些向内的美学的崇拜,就能有所共鸣。他们认为自己在自然的变化和过渡中创造出了“花、鸟、风、月”等的美感,但是总觉得吧,这个好像也是模仿某大国,但是如果他们硬要说是自己创造的,我个人也不抗拒,“美”这个东西,是通人性的,日本人也是有的这个基础和能力的。正如他们能意识到樱花因其“瞬间的美丽和凋零时的短暂性”而美丽一样,现代人能体会到日本人美感常常受到“变化”和“空间”两大要素的影响,自然之美是常常受到“变化”和“空间”的影响。日本的价值观和思想是建立在这种无法被遗忘的巨大能量之上的。日本人倾向于在“过渡”和“变化”中寻找美,这与西方常见的“永恒之美”和“永恒之美”的态度恰恰相反。

而日本具体美学的展现主要就是:物哀、侘寂、幽玄。

物哀:

01-物哀(转瞬即逝的凄美感觉联系在一起,是一个悲伤而壮丽的时刻,体现了生命和物体的流逝:秋叶即将落下的绚丽或樱花的奇观)

02-物哀(生命的蓬勃和无力,感叹人生的短暂)

中国人看到哀,就觉得是悲伤的,痛苦难受的。但事实上物哀的“哀”并非伤感,哀(日语:あわれMono no aware),在原始歌谣中,汉字表记读音为阿波禮。日本江户时代思想家、语言学家本居宣长认为“哀”是一种感叹词,相当于“啊”(あ)与“哇唻”(はれ)的组合。也就是说,物哀是人在接触外在事或物而生的一切心理活动,包含感动、喜悦、哀伤与忧愁。这个思想家对日本的文学巨作《源氏物语》的注释是:“世上万事万物,形形色色,不论是目之所及,抑或耳之所闻,抑或身之所触,都收纳于心,加以体味,加以理解,这就是感知‘事之心’、 感知‘物之心’”。本居宣长更进一步指出,能够感知“物哀”的心,即“知物之心”,正是人与禽兽不同之处。知物哀(もののあはれをしる),便是因理解人心,触景而生情,将此种感动呈现出来,使人能感同身受。

所以这一种由衷的感叹,是日本人注视生命的过程中的情感。这和我们小学学过的“睹物思人”“见景生情”是类似的一种情感。

日本人认为人的一生之所以珍贵,是在于有限,在不知不觉、后知后觉中用心去传达漠然、热情以及哀愁,尤以唯美的物哀,最能刻画生命底层的净化与超脱,终有一天,死亡会优雅的敞开大门。这里透着前文提及的对自然的敬畏,对死亡的平静。

《千与千寻》的片尾曲《 Again and Again》有这样的歌词。“生的奇迹,死的奇迹,花、风、城都一样。即使在破碎的镜子之上,将会呈现出新的风景。”

侘寂

03-茶道(享受简单生活,安静和平和)

侘寂美学起源于宋朝的道教。在道教中,侘寂指的是一种以禁欲和抑制的方式来欣赏美的理念。侘寂被融入日本“禅宗”精神而得到进一步演变,成为日本独有的文化、哲理与美学。

在中国文字中,侘(chà),在中文中常见于“侘傺(chì)”一词,形容失意的样子,比如屈原《离骚》中有“忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也”。在日语中有“简陋朴素的优雅之美”的意思。它最初是指在贫困的生活环境中,从中世纪开始,侘一词被赋予积极的含义,即从不足的生存方式和缺陷中发现“美”的存在,人们依然能够发现并欣赏的一种宁静、质朴的美。反映了当时受苦受难的人们希望改变心态,从以往的哀叹生活转变为接受现实并安居乐业的生活态度。由此而产生了最接近现今“侘”所代表的含义,那就是“简单生活,享受安静平和的环境”。侘,在“侘茶”为代表的茶道中得到了强烈的体现。

寂,中文便是寂寞,寂静。日文中主要包含“孤寂”“凋零”“陈旧”的意思,原本也是一个比较负面的概念。到了平安时代,诗人藤原俊成开始积极倡导从寂中发现美的存在,即在寂静、枯萎和缺损等不完美的事物中去感受顺应自然的独特之美。后来到了江户时代初期,又有俳句诗人松尾芭蕉以诗歌来描写「寂び」之美,据说正是松尾芭蕉以「闲寂」和「幽雅」为特征的俳句改变了人们对“寂”一词的理解。它强调的是时间流逝所留下的痕迹,是一种带有沧桑感的美。比如,下图古老寺庙的墙壁,因为风吹雨打而斑驳陆离,这种历经岁月洗礼后的状态就是“寂”的体现。“寂”与俳句的闲寂和幽雅有着密切的关系,现在常被理解为“在静谧中感受深邃和情感”。

由此可见,“侘”象征简陋朴素的优雅之美,“寂”则是追求从时间易逝和万物无常中安然享受当下的丰富的精神状态。将两者结合在一起,就形成了日本独有的美学概念“侘寂”。侘寂被认为是一种以接受短暂与不完美为核心的世界观。这种美学概念有时被描述为一种欣赏本质上“不完美、无常和不完整”的美。如果一个物体可以在我们内心带来宁静的忧郁和精神向往的感觉,那么它可以说是“侘寂”。侘寂接受生活是复杂的,但崇尚简单。它承认三个简单的事实:没有什么能长存,没有什么是完成的,没有什么是完美的。接受这三样事实,就能接受满足是一种成熟的快乐。

除了茶道,日本建筑中的起源于镰仓时代,在室町时代达到极致的“枯山水”庭作风格,是“侘寂”的典型代表。这种风格是和日本佛教中“寂”与死亡和涅槃等概念发生连结,并与贫困、简化、孤绝等概念有密切关系的。其特征被认为包含不对称性、粗糙或不规则、素朴、亲密和展现自然的完整性等。在文章《室町时代》,提及僧人梦窗疎石是“枯山水”流派的创始人,他从禅宗冥想的精神中构思出来,在禅的“空寂”思想激发下,形成的一种最具象征性的庭院模式,表现“空相”“无相”,整体布局注重营造一种超脱世俗的纯净美和自然美,给人以视觉上的冲击和心灵上的宁静感。

04-侘寂(日本建筑特有的枯山水,图中是位于京都府京都市的龙安寺禅院。陶土墙上因年代久远形成的斑驳痕迹体现了“寂”。园中岩石则象征着“侘”。)

05-古民宅中的侘寂感受(超俗的简单宁静)

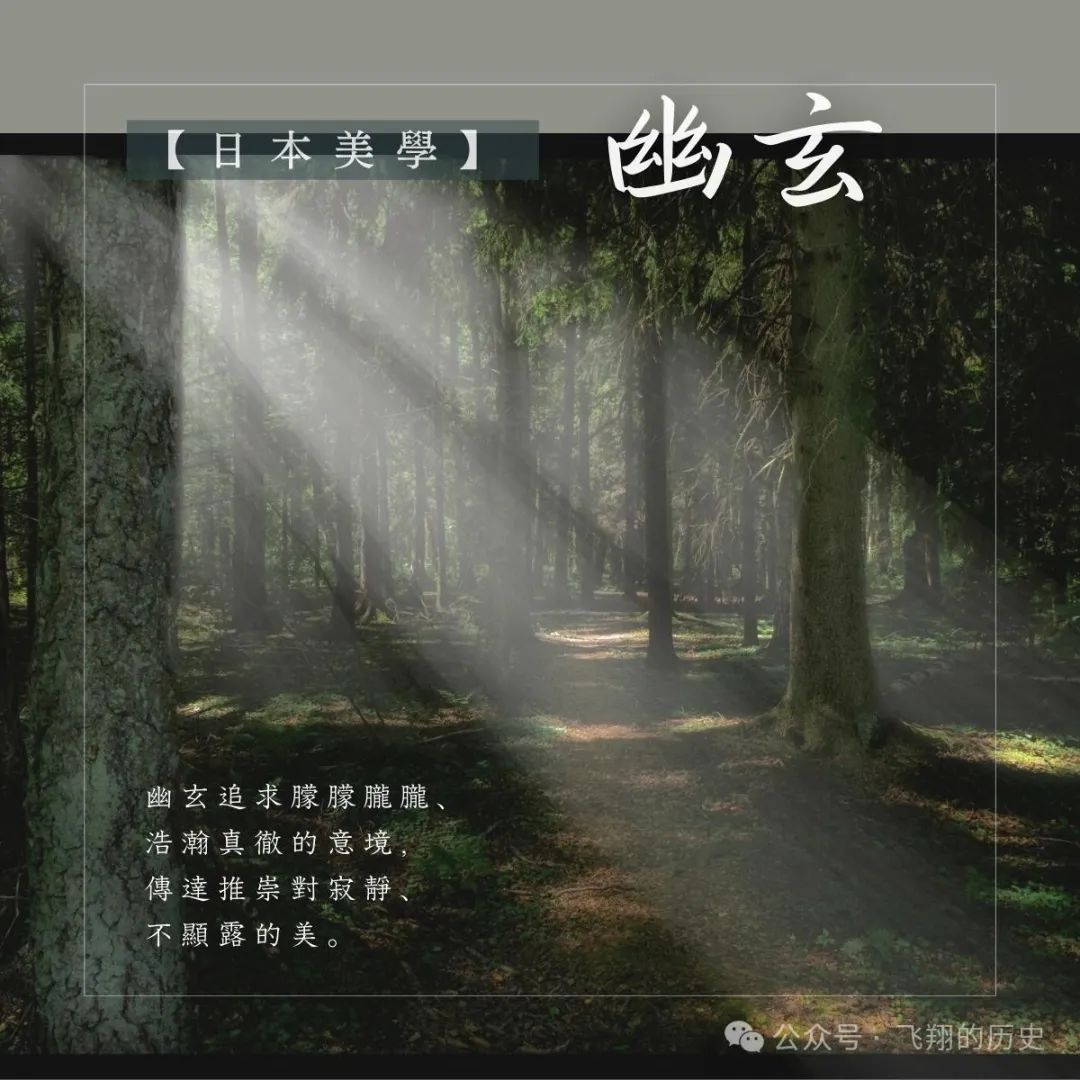

幽玄

不同于“物哀”、“侘寂”,“幽玄”是个汉语词,在中国魏晋南北朝到唐朝的老庄哲学和佛教中使用较多,在当时的日常用语中几乎看不到,也并没有形成审美概念。在中国的佛教中,幽玄指的是“深奥且不易理解的佛教思想”。在日本到平安时代末期,幽玄也一直表达这一含义。一直到了室町时代,逐渐被赋予了“高雅、‘优美’的情趣”“妖艳”“花”等含义,“幽”是隐含,“玄”是深渊奥妙,幽玄成了日本最高的审美范畴。在室町初期著名能剧作家世阿弥的能乐理论著作《花镜》中,幽玄被定义为“美丽而柔和的身体”。

室町时代歌手正徹曾说:“所谓幽玄,就是有心,却不诉诸于言语。薄云遮蔽月光,满上红叶被笼罩在秋雾之中,如此风情便是幽玄之心”。

室町时代的能剧大家世阿弥,将幽玄解释为“优雅”,他在女性优雅的外表中看到了幽玄。它有一种安静、神秘、深邃的感觉,表达了能剧世界中肉眼看不见的优雅和深刻的东西。他曾经这样写道

“看着夕阳淹没在在覆满鲜花的山头。

漫步在一个无尽的树海里,没有想过回头。

站在岸边凝视着远方的船消失在岛屿后方。

漫思那些在云层间忽隐忽现般飞行的野鹅们的飞行路径,

和竹枝间交叠的细微树影。”

看到如此表述,是否有了些许感受?

日本美学家大西克礼认为“幽玄”有七层含义:隐蔽不露、微暗朦胧、内在充实、不可言喻、神秘共性、深远含义、安详柔和。“幽玄”的核心是余情,言辞含蓄委婉,不能说理,多有言外之意。所以“幽玄”不是可以用外表来表达的东西,而是一种“深厚的品味”,“高贵优雅”,“优雅”,“优雅”,因为它指的是到“那种状态”,相对于前面这种美学,“幽玄”似乎更是继承了东方文化那种可意会不可言传的感觉。

06-幽玄之美

07-幽玄之美

舞踏

最后说一下舞踏,之所以说这个,是因为日本有很多基于幽玄和侘寂而产生的艺术形态,外在让很多人看着很诡异,不舒服。典型就是2021年东京奥运会的舞踏。奥运会的舞踏意在表达,人类遭遇新冠病毒,在充满了冲突和麻烦不断的混乱世界中,是人类如何转变,使得世界重新成为一个和平的地方。至于日本恐怖电影片,更是很多暗黑、幽玄。

日本舞踏是日本“暗黑美学”“侘寂美学”“幽玄美学”等多种美学融合的体现。诞生于二战之后,日本整个民族都笼罩在失败的阴影中。

暗黑美学的体现:

在外观形象方面,舞踏舞者的形象常常是令人震撼的,他们会把自己的身体涂白,动作扭曲变形。这种外观上的“怪异”和“恐怖”元素展现了暗黑美学。舞踏作品的主题主要涉及死亡、苦难、人性黑暗面。它不回避生命中的沉重和丑陋,并且通过舞蹈展现出来。比如,舞者们以扭曲变形的身体动作来象征战争中人们所遭受的身心折磨,体现了一种在黑暗中寻找真实和力量的美学观念。

侘寂美学体现:

舞踏的动作风格蕴含着侘寂美学的理念。舞者的动作往往是缓慢、静谧的,仿佛在寂静中寻找一种内在的力量。这种缓慢的动作就像在寂静的时光中流淌,体现了侘寂美学中对宁静、质朴的追求。在舞台布置和服饰方面,舞踏常常采用简单、质朴的元素。舞台可能只是一个空旷的空间,背景简单,舞者的服饰也多是素色、宽松的布料。这种简单朴素的呈现方式,体现了侘寂美学中对不完美、自然状态的欣赏,从简单平凡的事物中寻找美的存在。

幽玄美学体现:

舞踏的环境非常注重意境。舞者通过身体语言和舞台氛围的营造,让观众感受到一种深远、神秘的意境。比如灯光昏暗,舞者的动作若隐若现,以表达在含蓄、隐晦中展现深刻的情感和思想。

08-舞踏

总体而言,日本确实是个多难的民族,历史上从中国继承了大量美学理念,并且融合了自己的理解。他们崇拜、向往东方大国美学的理想源头,但又不得不面对日本客观的多难环境,所以相信大家和我一样,能感受到日本文化的两面性。

人性有善的一面,也有恶的一面。正是恶让人挣扎痛苦,所以我更愿意用善去理解、看待和接纳。仇恨杀不死仇恨,但仇恨确实不应该被遗忘,因为仇恨会让所有人更加珍惜善良和美好。

日本篇全部完结了,通过几十万字的CtrlC+V,增长了知识,提高了认识,对世界有了更深刻理解。三十六篇文章,如下链接,欢迎更多有观点的朋友进行思想交流和碰撞。

往期作品如下:

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh