我们立志做最优质的朗诵学习基地

到韶山

毛泽东

一九五九年六月二十五日到韶山。

离别这个地方已有三十二周年了。

别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

这两天在筹备朗诵会的彩排中,又遇到了这个问题:“为有牺牲多壮志”中的“为”,到底怎么读?

目前有两种意见,一个是认为要读2声,阳平;另一个是认为应读4声,去声。

认为读2声的理由有多种:一种意见说,“为”通“唯”,“为有”是“唯有”的意思。我就想问一下,“唯有”牺牲多壮志,意思是革命者只有死了才能证明壮志凌云,在战斗中活下来收获胜利果实就不行吗?这样讲是不是有些荒谬?

另一种说,“为有”是虚词或虚指,没有实际含义,和“敢教”同属虚词。这就更说不通了,“敢教”很明显是实词,是“敢于”或“敢使”的意思,“教”在这里是指“使;命令”之意,读去声。而如果“为有”单独做虚词,那么,这里明明可以实指,为什么偏要变虚?变虚无非类似“若夫”之类的发语词,但在这里,虚得没有道理的。

所以,我认为应该读去声。理由只有一个,这个“为”字,在这里是“因为”的意思。“因为”的“为”,就是读去声的。

1、读音跟着词义走。

显然,问题的关键在“为有”是虚词还是实指,在它到底是什么意思?

百度上说法纷纭,但本质上讲,百度搜到的绝大多数是网友的意见而已,特别是百度知道,谬误极多(本人不才,在全百度知道中答过近5万道题,点赞长期排名前三)。

至于百度百科,也是网友多人多次反复修改,也有相当的错误机率。所以,查字音,首先不能盲目相信百度,那是懒。研究字音千万不能懒,必须查正规的纸质书籍。百度只能做参考,有争议的话一定要查纸质书。

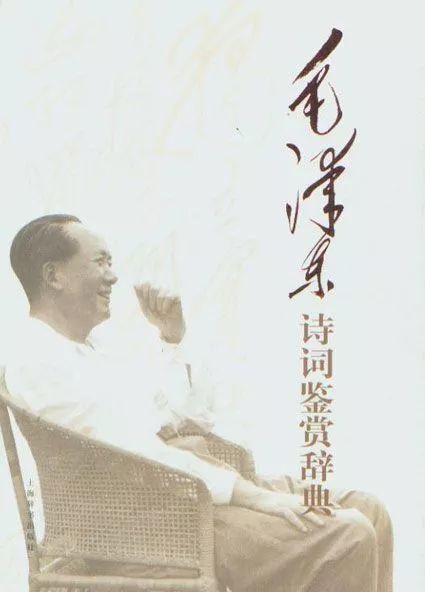

我查了上海辞书出版社出的《毛泽东诗词鉴赏辞典》,里面明确有注释,“为”就是因为之意。上海辞书出版社出过几十本诗词鉴赏辞典,都是专家把关,专业水准,是有相当权威性的。

2、有例可循是明证。

古典的诗词中“为有”,基本上都是“因为有”之意,比如朱熹《观书有感》“为有源头活水来”、比如王安石《梅》“遥知不是雪,为有暗香来”、李商隐《为有》“为有云屏无限娇,凤城寒尽怕春宵”等。

因此,我认为,“为有牺牲多壮志”中的“为”,应读去声。

(毛岸英烈士的遗物)

实际上,“为”这个字,和许多字一样,读音和意思的对应,一直在变化,像我们分析过的“”的“舍”字根本就是两个字合并而成的。所以一些名家名作中的读法和现在不一样,是情有可原的,有很多是“历史问题”,不必深究,但也不要泥古不化,硬要和名家保持一致而不管现在的实际情况。

另外,一般的朗诵爱好者完全不必过于纠结字音,只要知道现在读什么正确就行了。个别字的读音并没有那么重要,朗诵本身的感染力才是终极目的。我们研究读音,只是为了力求更完美。虽然这个世界,根本就没有什么完美。

下面是人们熟知并喜爱的鲍国安、张丹丹两位老师的《为有牺牲多壮志》。虽然今天看,两位都把“为”字读为2声,但一点不影响这篇作品的感人至深的力量!

《为有牺牲多壮志》

(朗诵:鲍国安、张丹丹)

鲍国安:

1990年,中央警卫局在清理毛泽东同志的遗物时,无意中发现了一个小柜子,柜子里面装的是毛泽东亲手珍藏的毛岸英同志的几件衣物,有衬衣、袜子,毛巾和一顶军帽。这些物品不是身边的工作人员收拾的,甚至他们看都没有看到过。

张丹丹:

从毛岸英牺牲到毛主席逝世隔了26年,我们不知道,毛主席是在怎样的悲痛和寂寞中把儿子的这些衣物珍藏在身边的,这26年里,主席在北京的住处,至少搬了5次,我们也不知道,他是怎样瞒过所有的工作人员泥古不化是什么意思,没有让任何人经手过这些衣物。

鲍国安:

当这些衣物,再一次呈现在我们面前时,距离毛岸英牺牲已经过去了了整整40年,距离毛主席逝世也过去了14年,一个老父亲对离去孩子的思念,就这样被默默地压在衣柜底下,沉默了近半个世纪。

张丹丹:

面对这些衣物,让我们对那些熟悉的故事,对毛主席父子之间的深情,有了更多的感受。

鲍国安:

1950年9月,28岁的毛岸英赴朝鲜参战,34天之后,他牺牲了,在各种影视剧里,我们最熟悉的是这样的场景,当毛泽东得知岸英在朝鲜战场牺牲的消息,他沉默了很久,才对在场的工作人员说,战争嘛,总要有牺牲的,这没有什么。

张丹丹:

可这些衣物呢,夜深人静,等到所有人都离开,一个老年丧子的父亲,独自一个人,把孩子留在家里的衣物,一件一件地叠好,收起,放到衣柜深处,这一切,是在那个悲伤消息传来的夜晚吗?

鲍国安:

我们很多人听说过这样的故事,当有人建议把岸英的墓迁回国内时,毛泽东说,不必了,共产党人死在哪里就埋在哪里吧,作为一个领袖,他只能拒绝这份好意,并且在文件上写下这样的字句,把岸英的遗骨,和成千上万的志愿军烈士一样,掩埋在朝鲜的土地上。

张丹丹:

可这些衣物呢?一个把儿子的毛巾和袜子都视若珍宝的父亲,真的就不想他回来吗?他是否也曾经在那些翻身起来的夜里,像每一位失去孩子的父亲一样,把这些衣物,一件一件拿出来,轻轻抚摸,这些衣物上,是不是也曾浸染过一个男人的眼泪呢?我们不知道,我们不敢深究,我们不忍细想。

鲍国安:

真正痛彻心扉的伤口,是一个男人拒绝任何人分担,禁止任何人触碰的。

张丹丹:

隔着这么远的时空啊,当这些衣物突然出现在我们面前时,我们才有机会去还原一个父亲的爱和痛。而作为儿子的毛岸英,他再也体会不到了。

鲍国安:

历史总是有太多令人心碎的巧合。当毛泽东悄悄藏起对儿子的思念时,他不知道的是几十年前,他的妻子杨开慧,也把对丈夫的牵挂,藏在了老家房子的砖缝里。

张丹丹:

在毛泽东1927年告别妻子之后,由于书信不通,独自抚养三个孩子的杨开慧,把对丈夫的思念和牵挂写成文字。她记下和丈夫相识相爱的过程,她也写下对丈夫无尽的牵念。文稿里有这么几句诗:足疾已否痊,寒衣是否备,念我远行人,何日,何日再重逢。

鲍国安:

他们终究没有重逢,毛泽东也没能看到妻子的这些文字。

张丹丹:

似乎是早有牺牲的准备,杨开慧把自己写的这首题为“偶感”的诗稿,和其它的散文,藏在了长沙板仓镇杨家老屋的砖缝里。

1930年,杨开慧牺牲,1982年杨家老屋重新翻修时,这些文字才偶然被发现,才得以重现人间。

鲍国安:

此时距离杨开慧牺牲已经过去了52年,距离毛泽东逝世已经六个春秋,这四千多字的手稿,已经被岁月侵蚀的陈迹斑斑,一个女性爱情火焰,就这样泥古不化是什么意思,在黑暗而狭小的空间里,独自燃烧了半个多世纪。

张丹丹:

妻子对丈夫的爱,父亲对儿子的爱,都曾这样被时间悄悄掩盖,在“天翻地覆慨而康”的家国叙事中,它们只是深藏幕后,它们只是静静等待。

鲍国安:

这些信件和衣物何其不幸,它们承载的绵绵亲情,再也没有机会被它们的主人细细品读。

张丹丹:

这些信件和衣物又何其有幸,它们让我们有机会去感受一代伟人撕心裂肺的挚爱,为那段波澜壮阔的宏大历史,做出一个最最温柔的注脚。

鲍国安:

1959年,在杨开慧牺牲29年,毛岸英牺牲9年之后,毛泽东终于回到故乡,并写下了那首著名的诗篇《到韶山》:“别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。喜看稻菽(shū)千重浪,遍地英雄下夕烟。”

张丹丹:

“为有牺牲多壮志”“牺牲”两个字写的多么豪迈,那一刻心里有多痛,“敢教日月换新天”,一个“敢”字,把多少风云一笔带过,你懂,你就会知道,“新中国”这三个字,有多重!

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh