博山,旧称颜神镇,清雍正十二年设县,虽然长期以来为青州府益都县颜神镇建制,但博山人文荟萃,文教兴盛,追溯博山书院之始,不得不提到范公书院。

一、范仲淹与颜神镇的渊源

范仲淹,字希文,北宋仁宗时期的名臣,苏州吴县人,谥号文正,世称范文正公。范仲淹与博山结缘,在于其不幸的童年。《宋史·范仲淹传》:“仲淹二岁而孤,母更适长山朱氏,从其姓,名说。少有志操,既长,知其世家,乃感泣辞母,去之应天府。”据清初孙廷铨《颜山杂记》记载:“范泉,出东阜范文正公祠堂下,祠前临秋谷……文正微时读书处也。文正父为淄青记室,客死,文正少孤,育于长山朱氏,因名朱说。

尝读书长白山醴泉寺,断齑画粥,刻苦励志,及登第,乃易姓名,故其表曰:‘入境遂称张禄,乘舟偶效陶朱’。以秋谷之接迹长白,实为胜地,伏读栖寻,其有由然。”虽然记载了范仲淹年少时的历史,但对范仲淹与颜神镇的渊源言之不详。《康熙颜神镇志》则言之较明:“(范文正)公母嫁齐,居秋口,相去百里,往来省亲,寓迹于此,后知青州,秋口即秋谷也。”但此说疑点较多,范仲淹之母既然改嫁长山朱氏,为何居于秋口?范仲淹为何不随母居住于秋口,而居于长山?对此,《康熙颜神镇志》没有给出答案。有学者研究认为,“清朝《长山县志》载有邑人刘孔怀所著《范文正公流寓长山考》,更明白指出范仲淹之母谢氏并没有住进朱家,而是住在颜神镇之秋口。谢氏为什么住不进朱家?朱氏兄弟可以过一种‘浪费不节’的奢侈生活,而‘朱说’却要住进醴泉寺去‘画粥断齑’。两相对比,显而易见的原因是初氏夫人(范仲淹继父朱文翰原配夫人)尚在,谢氏依然没有取得正室地位。”据司马光《涑水纪闻》卷十的记载:范仲淹“与朱氏兄弟俱举学究”看,范仲淹应是居住在长山,与朱氏兄弟一同读书。母亲居住于颜神镇,因而范仲淹就经常往返省亲了。

△范仲淹画像

后人在秋谷范仲淹读书处建立祠堂、书院以纪念范仲淹。《康熙颜神镇志》记载:“秋谷,即荆山之麓也。旧传范文(正)公读书处,因建祠于此。”《嘉靖青州府志》记载:“范公书院,在颜神镇秋口,址尚存。宋范文正公微时读书处。”在荆山之麓有一泉水,因范仲淹读书于此而名之为“范泉”。乾隆十五年,时任登莱青道沈廷芳《修复范公祠记》:“博山县城东,东山之秋谷,有泉焉,范文正公微时读书其上,后人名之曰范泉,筑堂曰范氏书堂,祀公。”范氏书堂当指范公书院而言。

二、范泉书院的创建

秋谷一带,风景优美。《颜山杂记·范泉》记载:“近居人于此谷上,远驾石梁,平通山脚,接引泉水,遂乃于梁上跨谷分流,每寻梁憩集,虚谷来风,青岩阻日,弄溪光,拾涧藻,石梁上下,南涧北流,东泉西逝,月静波明,宛成十字,濠梁之性,乐以忘还。”《乾隆博山县志》记载:“范泉,出荆山麓宋范文正公祠堂下,祠前临秋谷,涧道回合,其泉下流,入涧平流,过后乐桥上。”“后乐桥,在东关街头,以旁有范公祠得名。取义于公语‘后天下之乐而乐也’。构石为梁,栏如永济,梁上凿石为沟,平地引范泉水,经流其中,游者留连,以为罕观。”赵进美《夏日范泉》:“雨接泉声摇竹色,云合日气作山光。方塘影暗流萤起,遶座桐阴引夕凉。”描绘了夏日范泉的美景。因为范仲淹在历史上的巨大影响,加之优美的自然风景,使得秋谷一带成为博山的人文胜地。明清之际,颜神镇人赵进美在后乐桥北建怡园,赵双美在后乐桥南建因园,据《乾隆博山县志·卷五上·古迹》记载:“怡园,在城东后乐桥北,向为参政赵进美别墅。”“因园,在后乐桥南,赞善赵执信别墅也。山水皆有自然之趣。”因园和怡园因而也被称为南亭和北亭。清人刘秉厚《重修怡园鱼池记》中说:“博邑为东省名胜冠,而林壑之美,惟怡园称最。”

△范 泉

△范公亭

进入清代后,因“青州府益都县系附郭首邑,素称烦剧,所属颜神镇村庄,相离县治一百八九十里及二百余里不等,在官有鞭长莫及之虞,在民有完粮奔走之苦。且岩壑绵接,山川险阻,地有煤铁陶冶之利,商贾辐辏,五方杂处,颇关紧要”而于雍正十二年设博山县,隶属于青州府。博山设县对于当地书院的发展至关重要。在清政府重视文教的政策下,“我朝右古尚文,各省上宪以及郡县之良有司,无不仰体寿考作人之至意,而书院之设,遂遍宇内矣”,特别是在乾隆元年上谕对书院的发展定下基调后,博山也迎来了本朝第一所书院——范泉书院。

乾隆二十九年,侯作吴就任博山知县,任职期间创办范泉书院,“延邑绅掌之”,但是因为“地系借用,不久即废”,其地址已不可考,范泉书院的这段历史也湮没在历史的尘埃中。乾隆五十六年腊月,河南偃师人汉学大家武亿来到博山任知县。武亿到任后,“尤以培养人才为先务”,在任职短短数月内在县城东关外怡园东偏创办范泉书院,名其堂曰:“知困知不足”,“进其秀者讲授,敦伦实学,”规模略具,“北讲堂三楹,山长宿舍一楹,东西课室各四楹”,“为每月课士之所”。据武亿之子武穆淳《虚谷府君行述》记载:“县旧无书院,府君择地于城东关范文正公祠侧,创立范泉书院,首为捐俸倡建,县人皆踊跃输将,计得白金二千余两。委绅士谨饬者,经理所需砖瓦石灰之类,不以毫末累民。再阅月而书院告成,凡为讲堂三楹,斋室六楹,依山为室,颜曰‘知困知不足之斋’,又为诸生肄业之所。”虽然对书院的规模和题名略有不同,但为范泉书院的创建提供了更多的细节。《民国续修博山县志》对武亿创办范泉书院的细节并没有过多的记载,创建书院的经费从何而来,并不明确,以至于五十余年后的道光二十年间,知县何家驹在《劝捐范泉书院经费记》中说:“观武公之始基其事,与众绅之乐成其事”,博山乡绅所起到的作用,并没有体现出来,而武穆淳所撰《虚谷府君行述》使得武亿创办书院的细节清晰起来,博山乡绅捐银二千余两,数额不可谓不大,其运作方式为委托有名望的绅士办理,只用了数月时间就建成了。联系《范泉书院碑记》所载,“众绅”即为碑文所记之督修诸公,为陵县训导吕楷、中书科中书蒋今长、邑庠生王崧、太学生李肇渭等九人。初建书院,之所以取得如此成就,与武亿的个人魅力是分不开的。

武亿(1745年-1799年),字虚谷,号小石,河南偃师县人,有着深厚的汉学功底,“学问醰粹,以经史训诂,教授生徒,勇于著录”。法式善《武虚谷传》称:“(武亿)以朴学为同游所推服。”可谓淹贯经史,为饱学之士。《武亿事略碑记》记载,武亿著有《经读考异》《群经义证》《三礼义证》《金石跋》等数百卷,“皆稽之经史百家传记,旁引远证,遇微罅,辄剖决精蕴,比辞达(意),以成一例。”武亿为乾隆庚辰科(乾隆四十五年)进士,十一年后才得以出任第一个也是最后一个官职——博山县知县,作为一个儒家知识分子,抱有治国平天下的情怀,“平生以读书用世为志”,希望能“推其学以施于天下”。到任后,即施展平生抱负,“公以寒素掇巍科,筮仕之初,即以廉明,籍籍人口,凡平日之豪悍不法者,无不一切敛迹。当其时,苞苴不得行,强宗无所庇。”但是为民伸张正义,却得罪了当朝权贵。《武亿事略碑记》记载:“(乾隆)五十七年,大学士和珅领步军统领事,闻妄人言,山东逆匪王伦未定死,密遣番役四出迹踪之。于是,番役杜成德等十一人横行州县,入博山境,手铁尺饮博,莫敢谁何。(武)亿悉执之,(杜)成德犹倔强,痛杖之,叩头求解去。喧传其事者曰:‘(武)亿鲁莽滥责无罪,将累上官’。巡抚吉庆以‘任性滥责平民’劾罢之,而不直书其事偬怎么读,民以为冤。”朱珪《前博山县知县诏起引见武君墓志铭》对此事记载更为详细,武亿罢官后,博山县上千人到省巡抚衙门为武亿鸣冤,巡抚吉庆也试图到朝廷挽救,但因和珅把持朝政,未能如愿。虽然罢官,但博山人并没有忘记武亿,武亿家贫,博山人“日为运致薪米,门如市焉。”

△武亿像、《授堂遗书》书影

武亿任职期间,亲自充任讲师,“独于牒诉控偬之余,与邑之有品好学者,朝夕讲贯焉。如此而谓之父师,夫岂愧哉?”(《范泉书院碑记》)江藩《国朝汉学师承记》称其“立程课教诸生,亲往讲学,励以读书、立品、为善士”。武亿在书院是如何讲学的,武穆淳《虚谷府君行述》有较细的描述:“府君亲临讲课,为之口讲指画,示以训诂文字之学,终及树人端品之要。时取东汉范孟博、南宋蔡季达(通)诸史传,令其讽诵,久之,莫不各自砥厉,知尚风节。”范孟博即东汉范滂,蔡季通即南宋蔡元定,两人均为有气节之名臣,其不畏奸佞、遇折不屈的精神为后人所敬仰。武亿在书院要求诸生以范滂和蔡元定为榜样,以他们的气节砥砺诸生。在范泉书院创办初期,武亿立条规,以自己丰富的汉学功底教授书院诸生,以身率人,砥砺书院诸生立定人品,为书院奠定了良好的基础。武亿自乾隆五十六年腊月到任至五十七年七月离任,任职只有七个月时间,但就是这七个月,令博山县人民永远铭记。《范泉书院碑记》记载:“书院之建,迄今且十有四年,而当时督修诸公,与肄业于院者,怀其德不能忘。”从碑阴所记,肄业诸生有二十六人,可见,范泉书院在这数月之间培养了不少人才,其中一些人成为博山的名士。如蒋天鉁,官大理寺评事加四级诰授奉政大夫,归里后热心博山公益事业,“至修书院,督善工,施地捐金事,尤不可殚述。”受益于书院,又反哺于书院。

△范 滂

△蔡元定

初建的范泉书院为博山士子提供了研习学问的场所,县人因此认为:“邑之有书院,自武公虚谷始。”范泉书院之得名,“以其密迩范公祠而名之也。”范泉处于范公祠堂下,选址于此,意在“夫文正为宋世大儒,当其为秀才时,即以先忧后乐为己任,后遂为一代理学名臣,登斯堂者,望风怀想,苟动其景行之慕,而深其向往之思,异日者,当必有宏儒硕彦接踵其间。”在范仲淹读书处建立书院,意在通过先贤的人品学问来感召士子潜心向学,为学子树立理想的人格典型。

武亿罢官后,因为清贫,“不欲以己事累博山父老”,主讲于东昌启文书院。范泉书院“规模虽具,而经费缺如”,如果武亿能够在博山任职再有数年,相信范泉书院能够有更大的发展。可以说,武亿是博山范泉书院发展史上的定鼎人物,是范泉书院发展史上最重要的三个人之一。

三、范泉书院的兴衰

武亿离开博山后,范泉书院的情况不容乐观,“创建之始,规模虽定,经费缺如,后之莅斯任者,每欲延师课读,而力有未能”(《劝捐范泉书院经费记》),可以说,范泉书院在刚刚创建后,又陷入了停滞荒废期。嘉庆六年,张榜就任博山县儒学训导,与县绅同游县东之地,是时范泉书院已然荒废。十余年间,范泉书院一直没有得到发展。直到道光十五年,翰林院庶吉士安徽庐江人何家驹由词馆外任博山知县。何家驹,为道光癸巳科进士,到任之后,“因即平日所诵习者,与诸生讲论之。诸生不以余弇陋,而欣然乐从,如是者有年。且惧予之不获[久]于斯,将抱无师之学,而莫知所(“所”当作“适”)从也。爰谆谆焉以添设书院经费为请。”(《劝捐范泉书院经费记》,据现存碑刻校正)可见,何家驹作为官员,亲自担任书院的主讲,书院的经费欠缺,无力延请主讲。他认识到,书院事业不是仅靠他自己就能撑起来的,“念扶持文教,非异人任”。于是,何家驹与博山有名望的乡绅和在外地为官的博山人商议,添设书院经费,都认为此事可行,且认为应作为急务去办。在京城任翰林院待诏的博山人孙崇坫首先捐款,旬月之内,捐资过万,何家驹制订条款,凡捐三百金以上者,可“叙膺爵赏”,可以得到官爵,不及百金者,颁予匾额,以昭奖励。道光以后,为促进书院的发展,大兴议叙之举,鼓励社会力量捐资。从范泉书院此次劝捐经费看,这种鼓励措施,极大地调动了官绅捐资的积极性。

这是一次比较大规模的捐资,据《劝捐范泉书院经费记》和《道光二十三年范泉书院筹备膏火善人题名记碑》看,道光二十三年何家驹撰写碑记时,已由博山县调任章丘县知县,劝捐经费的综理善后工作由后任知县邱文藻完成。此次捐资前后三百多人积极参与,捐资从一千文到七百六十千文不等,共筹集资金一万两千零四十三千三百文,用此募集的经费对书院墙宇进行了修理,购置了器具;同时对吕公祠、清音阁和西厅进行了修葺。此外,还用资金购置良庄土地六十亩零一分,“交广泰当店京钱五千贯,言定月利一分”。书院“始有当店生息之款项”,自此,范泉书院有了地租和当铺生息这些固定的收入,用于生徒的膏火和山长脩脯。

在劝捐范泉书院经费后,何家驹不由地感叹:“呜呼!观武公之始基其事,与众绅之乐成其事,古今人何遽不相及哉?特履斯任者,不以此事为急图,遂令其荒废于数十年之久而漠不关心。”(《劝捐范泉书院经费记》)书院经费筹集,并非易事,如果没有魄力和能力,不可能办成。因为有了何家驹的募集经费,使得范泉书院可以延请名师授课,发给学生膏火费。

何家驹重修范泉书院,一个很重要的原因,就是“时博邑文运衰弱,六十年乡试无入选者。”六十年间博山无人中举,提振科举已经成为刻不容缓的事情,创办书院也是举措之一。其后任知县邱文藻,“修筑峨岭文笔峰,以萃山川之气。适大比,中乡选者数人。”在一系列举措之下,博山乡试果然有所起色。

但好景不长,十余年后的咸丰九年,知县樊文达到任之时,范泉书院因经费缺乏已经近乎瘫痪,“及接见董事诸君,始知书院地租所获无几,并典铺生息,每岁入不敷出,故主讲常虚座。”(《同治四年范泉书院记碑》)咸丰年间,太平天国运动席卷大半个中国,在山东也有捻军的活动。捻军的行动使得各府州县如临大敌,不得不将大量人力物力,用于城墙关隘等防御性设施的修建工作上。《民国续修博山县志》记载:“(书院)始有当店生息之款项,咸丰辛酉暨同治初年,连遭兵燹,当店生息原自入不敷出,复藉充修青石关费用,院费遂益拮据,主讲往往虚席。”与之相印证的是,“咸丰十一年,捻匪扰境后,知县樊文达会同莱芜县令会勘明地势,约会淄川团长,率士民修筑关墙……是年九月,捻匪二次来犯,县民团在关防御十余昼夜,幸免于难。”《民国续修博山县志·大事记》也记载:“咸丰十一年辛酉二月十二日,捻匪入境,邑宰樊公文达率众城守甚危,幸大兵尾其后,城得无恙。八月又至,幸事前邑人修筑青石关,防御甚固,不得入。”得益于修筑青石关,才使得博山县民幸免于难。樊文达在同治四年撰写的《范泉书院记碑》记载道,“辛酉春,惨遭兵燹,城外典铺焚略一空……嗣后风鹤频警,兼之淄匪肆扰,如是者四年。文士皆习刀剑,不暇弄笔墨矣!”“淄匪”即淄川刘德培起义军,在占据淄川城后,派兵企图占领博山城,《民国续修博山县志·大事记》记载:“同治元年,淄川刘德培以抗漕事聚众据淄川城,与清廷抗。闰八月,遣其众攻入邑东鄙太河庄……自是刘德培遣其众攻博城,几无虚日。”捻军和刘德培之众的滋扰,使得博山人不得不舍笔墨而习刀枪。正所谓“衣食足而知荣辱,仓廪实而知礼节”,在命悬一线之机,教育事业就不得不退居其后了。

△樊文达题“秋谷防卫”石刻

正因为连年战乱造成的民生萧条,加之修青石关挪用书院经费,使得范泉书院一度面临经费紧张的局面,连主讲也请不起了偬怎么读,只能勉强维持,幸而这段艰难的时光在同治四年得以缓解。“同治四年,知县樊文达将库存公项京钱四百七十七吊六百文并南关地十八官亩作京钱一千八百吊捐入书院,作膏火资。”亏得有官拨资金的捐入,否则书院可能已经废弃。当时的背景是,“近年,东境虽稍就肃清,而博邑以蹂躏余生,筹防修筑,尚待修养。”(《同治四年范泉书院记碑》)刘德培起义已在同治二年被镇压,捻军的活动也受到压制。

樊文达原本即是重视文教事业的官员,到任后即“每月课自分清俸奖励肄业诸生”,拿出自己的俸禄奖励在课试中表现突出的生徒。在看到书院经费紧张的情况后,他曾“筹画倡捐膏火”,因战乱而未果。樊文达自言同治四年捐钱入书院之目的,不能在自己任内,使书院事业前功尽弃,“前哲创始之功庶几不泯,揆诸素心亦稍慰云尔。”(《同治四年范泉书院记碑》)足见,在内忧外扰之际,樊文达仍不忘博山的教育事业。

樊文达在咸丰九年和同治六年两次担任博山知县,在任八年,政绩突出,后升任登州知府,县志将其列入名宦之列,他挪用书院经费也属不得已之举,后又很快拨入书院经费,可谓范泉书院发展历史上重要人物之一。

《民国续修博山县志》记载:光绪元年,知县王维鹤同绅民在县城东南隅创立讲舍五间,乐育堂三间,考棚六十间,大门、映壁、点名厅、鼓乐楼俱备。《民国续修博山县志》“赵玉龄”条记载:“博邑故无试院,每试士子鳞集公署,至不能容。公建议创修之,既成,士子便之。”可见,当时在没有建设考棚前,县试都是集中在公署举行,因为参加考试的士子众多,至于不能容纳,这才催生了考棚的建设。与其他地区考棚建设不同的是,博山县考棚并没有建在书院内,而是另外选择了地址,这可能与范泉书院地方的狭小有关,《民国续修博山县志》记载:“光绪间,又购置西院房舍。”

清末,对外战事基本以失败赔款而告终,特别是甲午中日战争,清廷惨败,不仅丧失了北洋水师,还签订了丧权辱国的《马关条约》。不仅要割让领土,还要赔偿巨额战争赔款。赔款最终都落到了广大民众身上,使得本就衰败的山城博山雪上加霜,《民国续修博山县志》“李甸长”条记载:光绪二十一年(1895年),范泉书院,“自兵燹后,经费缺如,几同废堕。公捐资并厘定章程,于山长脩脯、生童膏火均丰。”监院李甸长(字禹峰)“捐入青蚨一千一百缗,以助膏火。据光绪二十一年知县张树勋碑记。”数额虽不大,但足以解燃眉之急,如《光绪二十一年范泉书院记碑》所说:“在公之意,犹为太廉,而在院所需,已不为小补。”正因为李甸长的捐资才使得范泉书院度过难关,李甸长也因此获得时任山东巡抚李秉衡所颁“菁莪挹惠”匾额。

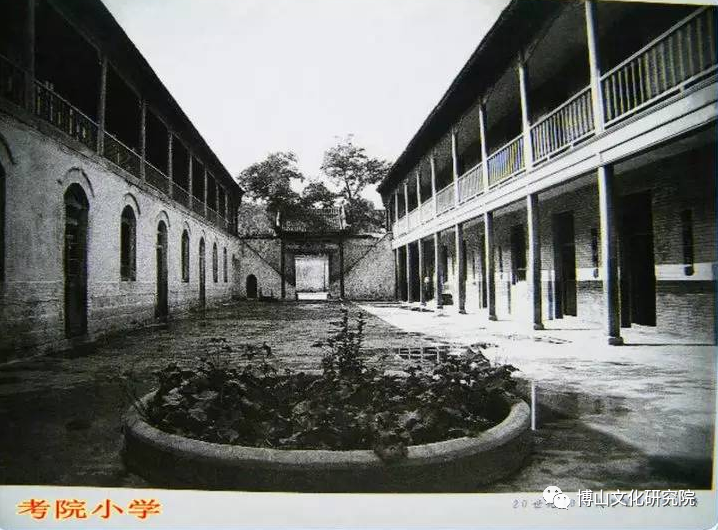

范泉书院,自乾隆五十七年创办,数衰数兴,几经沉浮,在清末书院改制的浪潮中落下帷幕。光绪三十一年,知县盛津颐就范泉书院改设官立高等小学堂,而考院也于当年成立公立高等小学堂。民国元年,官立高等小学堂与公立高等小学堂合并。其后,在范泉书院建立县立怡园小学,在考院建立县立考院小学。

△20世纪40年代的考院小学

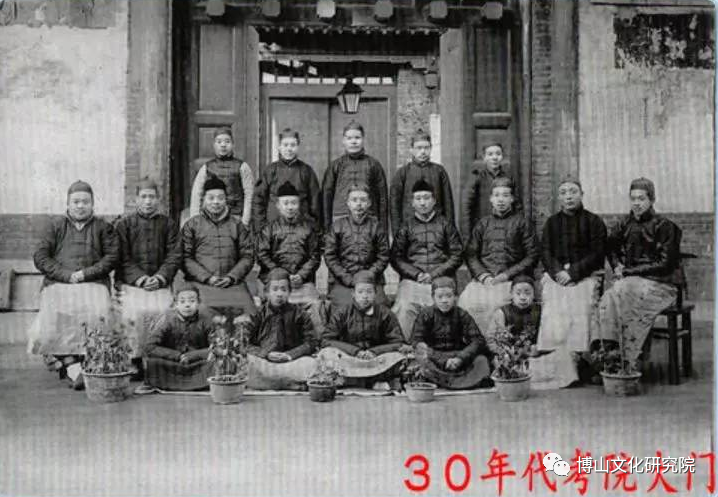

△20世纪30年代的考院大门

四、范泉书院的制度

虽然书院培养的学生大多要走科举入仕的道路,但范泉书院在创办之初,即提出学生不能仅仅为了科举而读书。博山县儒学训导张榜《范泉书院碑记》:“使诸生致道于义利之辨,明不斤斤习科举业,惟帖括是务”,使得“人才代出而(白)鹿洞鹅湖不得专美于前矣。”目标不可谓不宏大,但现实的窘境,使书院几度面临废弃危机,培养人才也就更谈不上了。

范泉书院是考课式的书院,书院的主要功能即“为每月课士之所”,考课制度是书院最重要的制度之一。《民国续修博山县志》“李甸长”条记载:“邑课士旧在范泉书院。”《民国续修博山县志》记载了范泉书院的考课制度。“每月课士二次(初一、十五)。一县课由知县命题阅卷,一院课由山长命题阅卷。每课生员约二十余人,童生约五十余人。择优奖给膏火,生童均以前十名为限有差。”在书院的考课过程中,一县最高行政官员知县都参与其中,亲自命题,有的还亲自阅卷,足见官员对书院的重视。

在书院管理上,“院内设监院数人(以公正绅耆轮流充任),山长一人(由监院延聘,隔年一任)。”对监院和山长的任用有了制度性的规定,为防止书院资产的流失和书院正常教育秩序的进行,监院由数名有名望的绅士耆老担任,而山长(或主讲)则由监院负责聘用。

盘点范泉书院的发展史,会发现书院得益于重视文教的地方主政官员,如武亿、何家驹、樊文达等,也得力于像李甸长这样慷慨捐施的乡绅。如果没有官绅的重视,书院事业无从发展。

文/齐文化研究院 武振伟

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh