2016年初,一部名为《哪一天,我们会飞》的香港青春电影,在大陆影院默默飘过,就像徐志摩的诗歌说的那样「我悄悄地来,正如我悄悄地走。」此时同是港人作品的《美人鱼》上映已有一个月,仍不减热。《哪一天》在大陆的遭遇,就像剧中女主角余凤芝的婚姻境况:死水微澜,平淡寂寞。

如果在十几年前,很难想象香港电影在大陆会遭如此冷落。那时候对比国内尚不发达的娱乐业,香港、台湾俨然成了娱乐和潮流的代名词。琳琅满目的港片更是塞满了影碟店的架台里。《赌神》、《逃学威龙》、《英雄本色》成了一代年轻人的集体记忆。

余凤芝的青春,就像那时候的香港电影,光鲜灿烂——一次同学会后,成年的余凤芝孤零零地回到家里。在家里的书柜中无意翻到十几年前的毕业照。

睹物思情,十几年前花季代映入眼帘:和同学们在音乐会上唱 摇滚,课件做手工,在英仁书院和彭盛华相恋,在碧草蓝天中做着关于未来的梦想。然而步入成年,余、彭成婚后,各自忙于自己的事业,生活平淡。彭甚至还有一段外遇。

同学聚会后,彭还要忙着加班,撇下余凤芝一人回家。

即使后来彭盛华及时送花表示歉意,索然无味的中年婚姻,终不似少年游。

一次偶然,余凤芝发现了同学苏博文的个人网页。她几次去网页联系他,却得不到回复。加上十几年与苏博文没有见面,神秘感和好奇心吸引着她踏上寻找苏博文的路。

小清新的香港

人们似乎很难将小清新和香港联系在一起。香港,或是耀眼的东方之珠,或是高端和媚俗混搭成无厘头的杂烩。是银河映像的钻石和排档、毒品和大厦。王家卫式的用时间和人群构造的后现代景象。

正如有人质疑《阿飞正传》里60年代的背景失真,认为它脱离了60年代的基调。而《哪一天》的余凤芝少女时代(97前)取景于宽阔的校园,年少的回忆安插在混乱不堪的上世纪香港时空里,却以白色纸飞机、蓝色的天空为基调。在苏博文制作飞机的小部落里,木头撑起的小棚,转动的风车,甚至有点像《小王子》里爷爷的后花园。

20世纪中叶,学者列菲伏尔便已经注意到空间组织的意义。他认为「空间并非社会关系演变的静止『容器』或平台,而是社会关系的产物,它产生于有目的的社会实践。」

空间组织并非任意安排的,而是蕴含着一种意识形态。譬如汹涌而来的工业文明伴随着浓烟滚滚的烟尘,覆灭了小桥流水人家的古典社会形态。

现代化带给我们的不仅仅是务实、自由、异化等精神状态,这形而上学的精神状态投射在空间上,便是简约化的建筑格局和场所的拥挤化、景观更替速度的加快。

然而既然文学创作是作者创造一个映照现实的非真实的故事。以「创造」为重点的故事,必然要灌注作者的主观意愿——无论是文字符号构筑的文学空间,还是镜头符号构筑的电影空间,都受作者主观操纵。

80年代以来的香港电影,流连于旺角、九龙内外的破落街道里,在高跟鞋声和摇曳高脚杯声里闪烁着绿色蝇血一样的霓虹灯。各个帮派的斧头帮和警察、探子们厮杀。

露背礼服的女郎和吊带四眼仔的爱恨情仇也在此上演。又加上其影响之广,以至于迄今为止,仍有不少人以为香港社会真像电影中表现的一样危机四伏。

电影,或者广义上的艺术创作,都存在着失真。尤其是20世纪以来,现代主义的洗礼下,作者观的加深,许多作品更倾向于私人化表达而非纪实。

法国电影人亚历山大·阿斯特吕克早提出「电影是自来水笔」,即「电影可以表达思想……场面调度不再是展示或者表现一场戏的手段,而是一种真正的写作。

电影作者用他的摄影机写作,犹如文学家用他的笔写作。在这种艺术中,视象和声音部分逐渐地推进,通过一定的故事(或者根本没有故事,这并不重要),按照一定的形式展示一种有关世界的观念」(《摄影机——自来水笔》亚历山大·阿斯特吕克)。

作者论引发了法国等各个国家或地区的新浪潮革命,作者电影大肆盛行——导演们积极排除各种束缚和压力而坚持在影片中表达导演(作者)个人的思想、体验、艺术风格。

即使是纪实文本,也不免灌注着叙述者的主观意愿。何况是不计后果的作者化叙述,更是将过去展现于滤镜中。外加人又是一个很贱的生物,或许是为了避免曾经的磨难会带来持续的后遗症,总把过去不断地加以粉饰。

《阿飞正传》弥漫着王家卫的「上海情结」,《哪一天》则流露着港人的九七之叹。它们都是情怀大于写实的作品。即使《阿飞正传》里的旭仔活在阴暗封闭的房间里,就像《哪一天》里,有一个固执、刻板的女校长,却因为不和现实时空的利益发生冲突,而显得客观却又可爱。

当「小清新」融入校园青春,掺杂更多的是怀旧情怀。「情怀」是人类共有的佳肴,并随着年龄的增长而愈加弥香。因为从出生那一刻开始,以时间为度量,人就开始有了过去。情怀是对过去无条件的眷恋,沉浸的不是情怀的或苦涩或欢乐的内容,而是沉浸本身带来的一种快感。

对比之下的现实线索,以室内、夜景为主。成年后的余凤芝和彭盛华的屋子,用灰色系粉刷着墙壁,单调而用冷漠。

还有彭胜华公司里那个剪着齐刘海的刻薄上司,苛刻地要求员工按照故宫的理想进行设计。在现实线索中,彭胜华和余凤芝往往隔离在不同的时空里,一个对着白色鹦鹉说话,一个盯着手机和情人聊天。

片头的飞机起飞的场面调度,便在空间变化这一层次上隐喻了梦想到现实的过渡。飞机从香港国际机场开始潇洒地冲向天空,经过高楼大厦,渐渐进入普通的平民楼区。

回忆多么美好,而现实多么庸俗。

隔阂

《哪一天》并没有在国内引发如同台湾的《我的少女时代》般的效应。我想这不单单是一些影评人归结的,所谓以中年危机为寄托的题材难以引发以城镇青年为主导的电影观众的共鸣。

实际上,《哪一天》的青春戏份不仅占据着不小的比例,而且情节也沿袭着青春电影喜闻乐见的套路:错过和悔悟。只是这些都不过是这部看似偶像片的表层结构,只有真正懂香港的人,才会领悟它的情怀。

就在今年初,周星驰的新作《美人鱼》以30亿的票房创造神话,使绝大多数观众蜂拥而至的理由无非是对与老香港的一份情怀。「情怀」自从《大圣归来》热映以来,成了不少怀着小资情怀的世人,冲击着瞬息万变的现代社会的利器。

只是人总是群体动物,事实上大部分人并不真正了解过周星驰,而是被几篇周星驰的帖子激发着心中被压抑的青春能量。又或者,人们记住的,认识的,热爱的,只是90年代的周星驰。

所以来到电影院,惊愕地望着标准普通话的发音和数字化的影像,才猛然意识到银幕上的一切和自己那么生疏。绝大多数大陆人对香港的理解止步于90年代,随着它的娱乐业的日渐衰败而趋于陌生化。

《美人鱼》的票房神话代表着90年代香港文化在中国大陆持续深远的影响,而事实,《哪一天》中的现实线索,才是香港时下的真实再现。

扮演彭盛华的是香港著名的喜剧演员林海峰,其影响力几乎等同于大陆的徐峥;扮演庆坚老师的是星爷电影里的常客林子聪;饰演余凤芝闺蜜(成年时期)都是TVB剧的主要演员;谭玉英副校长就是谭玉英本人出演,但是她实际上是一位儿童节目主持人。

所以片中庆坚老师说:「我们这里每个人都是她看着长大的」,在戏外,的确是一代代孩子看着她主持的儿童节目长大的;作为香港著名作家、香港小说会常务秘书长的何故,则在片中客串陆sir。

各个阶层的名人汇集在这个缅怀青春和苦恼现实的剧场里,其气势犹如大陆电影《建国大业》的明星阵容般庞大,大陆观众却不能共鸣。

呈现在绝大多数人面前的只是一张张再陌生不过的面孔,最能让大部分观众详细了解也许只有主演余凤芝的杨千嬅,从90年代走过来的老观众零散的印象里,她曾是一个染着紫发的个性女孩,如今也容颜逐渐老去。

随着大陆娱乐业的发展,大陆有着自己的明星团体,即使不能像当年香港一样形成全亚洲的轰动效应,但却在内地形成不小的势力。现在的大陆、香港各使用着自家的明星,两岸的娱乐业如同隔了一条楚河汉界,鲜有人能逾越,将影响力施及对岸。

飞翔的寓言

如同人眼在聚焦于某一点时,不得不将周围环境模糊化——注意与忽视同时存在。所以当成年后的余凤芝第一次回忆中学时代,是以彭盛华为核心。首先映入脑海的是一群女孩带着她去彭盛华制作的玫瑰花园的场景。

接下来校园晚会的场景,也是彭盛华以她为主题进行歌唱。以及少女时代的余凤芝永远都是先喊着「彭盛华,彭盛华——」,才会再喊「苏博文」。跟在彭盛华身后的苏博文菁菁博客,一直只是以和彭盛华同处一个镜头的方式露脸。

其实影片一直以各种形式暗示着苏博文的重要性。如开场的同学会里,老同学们叽叽喳喳地议论着大家的归宿,最后才说到苏博文。

"对呀,苏博文,他去了哪里呢?"

"苏博文,就是那个和你唱歌的呀!"

"说起来他去了哪里,在做什么?"

"我记得那人常常将水火箭射上天……"

大家纷纷开始议论苏博文。 镜头也同时用余凤芝的视角,闪回到青春时期的英仁书院内,一个男孩在楼台上转身离去。

根据前面同学们对苏博文的热情议论,观众基本能断定,这个身影就是苏博文。

从这里开始,就决定了苏博文的不平凡。

发现丈夫身上遗落下上海夜总会的打火机时,余凤芝用电脑搜索该夜总会的相关信息后,又下意识地搜索苏博文的下落。靠着记挂中学的第二位男性朋友,弥补因外遇的嫌疑而雪上加霜的暗淡婚姻。

可见之前回忆中所抑制的,才是所要影片所要强调的。由此,直到现实情境中的余凤芝无意中搜到苏博文的个人博客,回忆的重心才逐渐过渡到苏博文。

余凤芝多次的主观意愿的回忆聚集在彭盛华这一中心上,从而遗漏了太多其他的信息。于是,对同一个场景,自此开始有了重复性质的二次回忆,这是在复述第一次回忆的情景同时,通过转换视角等方式对第一次回忆进行拾遗和补充。

原来影片在和大家开了个玩笑,或者说玩了几个谜语.既然库里肖夫效应「随意选取一个人物的几个特写镜头,分别地插入一段场景中,让人误以为这个人物在观看这段场景」告诉我们电影就是一种拼接的魔术,那么剪辑中刻意的剪去和留下,就应该是对记忆本质的遮蔽。

《哪一天》的第一段回忆的遗漏,实际就是一种掩饰,或者说是在埋下伏笔,隐喻着苏博文的存在感凸显,这些直到二次回忆才补充。二次回忆是解谜,是变焦,让焦点由彭盛华转移到苏博文。当余凤芝的注意力转到苏博文时,第一次回忆中剪断的片段被重新拼接上:

铺垫:序幕里,忙碌的工作的小憩之余,余凤芝闭上眼睛,进入了蓝天的梦境:一架白色纸飞机把中年的余凤芝带入十几年前菁菁校园的绿树下的记忆里。第一段回忆只是呈现这一架不知何处而来的飞机。那时尚为少女的余凤芝准备打开飞机,却立马被好友们拽走。

补充:现实中的余凤芝和旧友美兰聊起了当年的玫瑰花园。依照美兰的视角,余凤芝开始意识到这架飞机是苏博文向自己投来的。因此二次回忆里,出现了少女余凤芝抬头,望见苏博文站在高楼的画面(暗示着是他在投掷飞机)。以及苏博文从楼顶一瘸一拐地走下楼道的场景。

再补充:根据苏博文女友的回忆,少年苏博文向余凤芝扔纸飞机。他没想到未被少女余凤芝打开的纸飞机被扔掉,就匆匆地离开。最后让少女余凤芝错过了他的飞机。等他失望地从试飞操场回来时,才发现纸飞机被扔在地上。再往前走,就看到好友彭盛华和余凤芝在室内偷偷地接吻。

随着回忆变焦到苏博文的身上,苏博文的行为动作也就更加丰富。课堂上,想传纸条的是少年彭胜华,而那个课堂上真正制作纸飞机,并向她吹来的却是少年苏博文。得知少年彭盛华带少女余凤芝喝酒,让少女余凤芝过敏后,少年苏博文狠狠地刷了彭盛华一巴掌。

二次回忆还补充了少女余凤芝和少年苏博文的独处场景。搜索到苏博文的个人博客后,余凤芝的记忆再次倒转到十几年前,在静悄悄的教学楼遇到神秘兮兮的推着黑板的少年苏博文,少女余凤芝主动要帮助他推,因此第一次来到了苏博文制造飞机的后花园。也是第一次知道了苏博文的飞天梦。

这一段铺垫补充到再补充的过程,不仅叙述对象由彭盛华逐渐变成了苏博文,甚至叙述视角也逐渐过渡到了苏博文的身上。第二次与少年苏博文在后花园独处,是少女余凤芝拒绝随父亲去英国留学后,少年苏博文在后花园里尝试地劝她跟他一起去英国。这段情节让两人同处于一个画面中。

并用长焦镜头模糊化背景,让两人的形态得到凸显。与少女余凤芝静止站立地满嘴抱怨着梦想表格相对应的,是苏博文无论是眼神还是肢体都有着极大的动作——他无疑在这一帧帧画面里最能引起观众们的注意,也就无疑成为了这段情节的核心。这段情节里,不是少女余凤芝看少年苏博文,而是少年苏博文看少女余凤芝。

现实中的余凤芝在母校里遇到了当年的龙叔,在龙叔那儿她看到了苏博文当年获奖的奖杯。曾经少年苏博文将这个奖杯举给她看。她只是拿了一会儿就递给了他。现实中的余凤芝再次举起奖杯菁菁博客,却发现了当年错过的秘密。

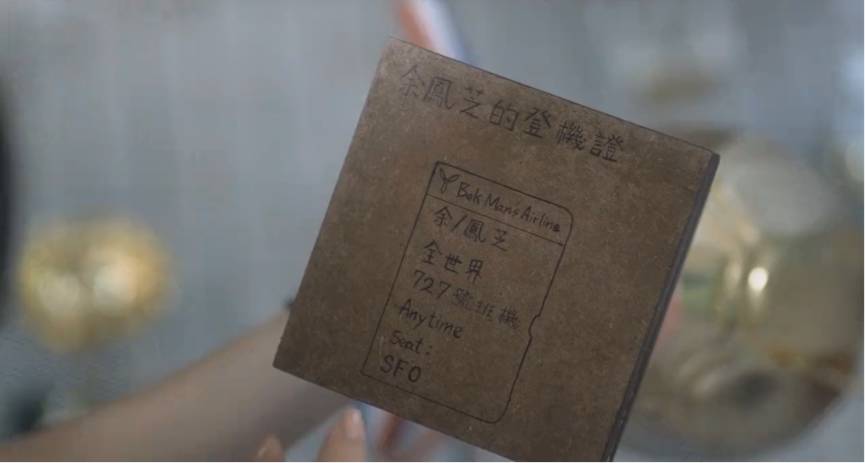

原来苏博文在奖杯低下刻上了自己的登机号——这一细致尽心的用意,彻底地揭示了他对她深沉的暗恋。

最后,苏博文的博客在回复里与余凤芝相约,前来的是苏博文昔日女友向她讲述了苏博文的去向。这次的二次回忆,视角正式从少年余凤芝转移到了少年苏博文。

一瘸一拐的少年苏博文默默地走来,看到地上自己扔给少女余凤芝的没有被她打开的纸飞机。他再往前走,偷偷地在窗外看着暗恋的女孩和自己的朋友相吻。

视角的转换,也开启了少年苏博文内心世界的大起底,他模糊的面容逐渐彻底地清澈透明,清澈得揭示出少女余凤芝的两次错过:一次是错过打开苏博文从楼顶投向自己的纸飞机。第二次错过去看苏博文递给她的奖杯杯底,刻着他要带她一起飞翔的约定。

揭开的谜底带来的只是逝去青春刻骨的悔恨。 《哪一天》所承载的情怀不单单是演员阵容,还有荣格的「个体潜意识」——荣格曾将人格分为三个层次。其中个体潜意识是潜意识的表层。它是一个经验的储存库,容纳了所有与意识自我不协调的心理活动和心理内容」。

个体潜意识的具体表现便是情结——沉沦于灰色现状的余凤芝,内心被「寻找苏博文」的意念强烈地占据着,她通过网络等零散线索寻找这苏博文,可是现实中苏博文始终不曾出现。

苏博文成了她的一个情结。毕竟当所有的青年人都老去,苏博文依然是那个十几岁、戴着黑框眼镜的脸蛋,并且永远地沉淀在过去蓝色与白色交织的花季岁月中,被黯淡的现实烘托得愈加灿烂。

其实尚在中年余凤芝家里,能够听她苦诉的「白鹦鹉」,无疑也是一架白色的纸飞机。拘束在黑暗的屋子里,却不能飞翔,就像被扑灭的梦想。「苏博文」既然勾连着梦想,就是一种象征化的飞翔,那么应该是纸飞机=白鹦鹉=纸飞机。它们一同构成了飞翔的寓言,呼应着「起飞」的主题。

当少女余凤芝拒绝同父亲去英国留学时,父亲说:「现在能走的人都走了。」这个场景安排在香港回归的前夕,颇有些隐喻含义。所以少女余凤芝面临两个选择:留在香港,还是去英国。正如97前后的香港人,对回归的迷茫。

余凤芝最后选择留下来,正同香港接受回归一样,在课堂里,老师带着学生们抒发着回归后的梦想。一系列滑稽的场景也让这一切轻松明快。少女们躺在碧绿的草地上,畅谈着各自的憧憬。即使年少时期的余凤芝、彭盛华们没能像大人物那样参与97回归事宜,他们用自己的方式与整个香港一起走向独具意义的1997年。

苏博文却在此时去了英国,并再也没回来。只有他一个人坚持做着飞翔的梦,乘着自制的滑翔机,不慎跌落下来身亡。王家卫在《阿飞正传》里借旭仔之口说了一段「无脚鸟」的故事:「我听别人说这世界上有一种鸟是没有脚的,它只能够一直的飞呀飞呀,飞累了就在风里面睡觉,这种鸟一辈子只能下地一次,那一次就是它死的时候。」

无脚鸟的落地,就是无根的漂泊者达到被谎言编织的彼岸世界后的迷惘。苏博文之死,呼应着这部经典电影的主题。梦想和苏博文一样,都只存在十几岁的脸蛋上。

余凤芝们的青春故事在97年戛然而止,因此一同戛然而止的苏博文永远是九七前的香港,作为耀眼的东方之珠,在那个时代唱响「同舟人,誓相随;无畏更无惧」的香港精神。

那时候学校里成立飞行协会,制作着玫瑰花园和一各式各样的飞机模型。对比着如今的学校,成立着死气沉沉的公民小组,让学生做着枯燥刻板的工作,不竟显现出几分讽刺之意味。

联系如今香港与大陆说不清的暧昧,飞行协会和公民小组的对比更加值得去玩味。后九七的香港,正逐渐地衰落,东方之珠不再那么耀眼。在电影界,「香港电影已死」早已成为了共识。

而《哪一天,我们会飞》在大陆票房的惨败,乃至同一时期《叶问3》的票房造假,呈现出港人对票房不自信的这一窘态,似乎在戏外也印证着「衰落」这一残酷现实。在迅速脱贫致富的大陆的眼里,香港早已从高高的神话殿堂落上下来。

《哪一天》的迷茫,是这个时代的港人的共同迷茫。我不愿对香港和大陆现今的关系表达观点,但是回归是香港历史的必然。香港的繁荣衬托着大陆的落后,大陆的崛起必然要使香港相对衰落。

苏博文、彭盛华、余凤芝们生长在革命主义的70——90年代,以自己的方式体验着,世界各地沾满枪火味的朋克运动、计划经济、黑人运动一样的激情。然而90年代至今,冷战体系逐渐崩塌,一个逐渐趋于现实化的全球化潮流蔓延开来。再激昂的浪漫运动也到趋向平淡,面对枯燥冷酷的现实建设。

关键在于无论在何境地,也不可失去初心。正如导演曾说:「人生如果忘记初衷,会犯错甚至陷入万劫不复。」

电影结尾处,余凤芝、彭盛华带着年轻的一代们在狮子山下放飞纸飞机,用这种方式表现着梦想的再逐。而多少年前,已故歌手罗文曾唱着《狮子山下》,嘹亮的歌声感染着太多的香港人。狮子山、纸飞机成了寄托梦想的二重对象。

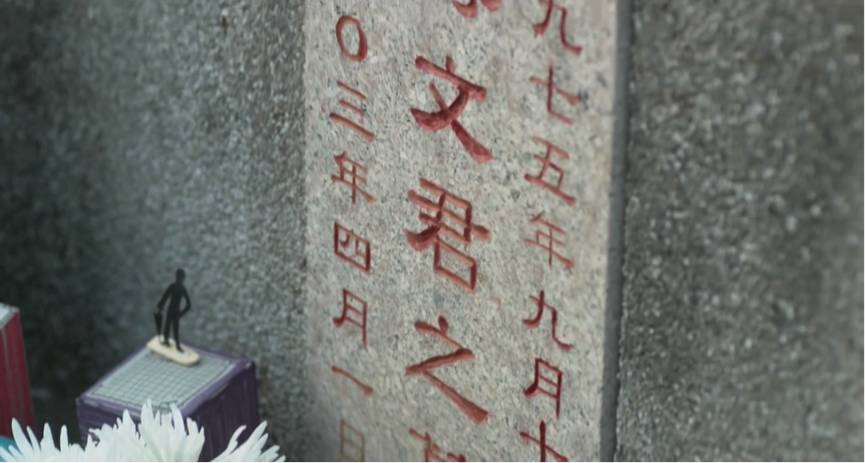

苏博文的墓碑上刻着他的生卒:生于1975年9月12日,卒于2003年4月1日。这与香港影星张国荣的生卒日期极其相似。

影片用这一方式,暗暗传达着对张国荣的悼念。在香港电影低迷时期,张曾以零片酬的方式出演新晋导演张之亮的作品《流星语》,以支持新人而对香港电影产业带来活力。

张国荣的现实死因尚难细说,但他生命恰恰在香港文化光辉时璀璨,平淡时陨落。他的生命历程,似乎在诗意的层面上象征着香港文化的宿命。

文华酒店的这一高空的跳跃,原来也是一次飞翔,成了第四重飞翔寓言的揭示,他乘着风到达遥远的天国,遗落下日渐世俗和平庸化的我们。

广而告之:虹膜开设有多个读者微信群,每天都在热烈地讨论电影,希望加入的请先加微信个人服务号:。

往期精彩内容

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh