#01

成为雨伞

2024年的10月17日,策展人文均钰与我对展览展开思考,并最终决定以我的“光与炁”系列作品为主体,举行展览。在起初沟通的时候我就被策展人的个展概念所吸引,她将展览概念解剖,让我成为剧场舞台的泥土,将感受触及他者的土地。

of Arts &

, UK, 2023

“光与炁”是我系列绘画与作文的总称。炁读音同“气”指构成人体及维持生命活动的最基本的能量和生理机能,也指一种形而上的神秘能量。我通过对于个体存在感性发生的瞬间实践融合过去中西方对光与气的经验;意图阐述绘画过程中存在的“原始与超验”的现象。

我将主体解剖为:血、肉、骨、刺四个相互独立的部分,结合天地日月所带来的自然现象,试图通过文字表达触及到生命最原始的感性。我以在绘画中的探索作为阶梯,在画布中打磨新的受力点,结合对于幽灵本体论的认知,以无意识绘画行为与不曾被记得的记忆作为图像来源。这是一个从身体中寻找遁点不断逃离的过程,也是自我认知不断更新迭代的旅途,是形同赤裸后对生命的一场烹饪解剖。人与动物触发器实验,人与自然,本能与神性皆蕴含在绘画中,成为覆盖在存在之上的一层神秘面纱。

从过去的无法言说的历史中到未来对自我直呼其名,生命在作品的交互锤炼下找到了光的来处和目前行动的痕迹:存在即是光,创作是我与死亡决斗的武器,作品是由炁所组成的幽灵。

文源:

#02

雨伞与缝纫机的相遇

关于吴奇睿

艺术家在2019年去了泰国北碧府的二战博物馆。这是一个躺着三百名二战期间为日军修筑泰缅死亡铁路(桂河大桥)的英军战俘,这些战俘都相当年轻,大部分人的生命停止在20多岁。

当艺术家参观完回到住处在大厅画手稿时,一位英语老师看见了她的画作,说这件作品让其想起了皮特·西格的Where Have All The Gone:

花儿都到哪里去了?

都被姑娘们摘走了。

姑娘们都到哪里去了?

都被小伙子们取走了。

小伙子都到哪里去了?

都被变成士兵打仗去了。

士兵都到哪里去了?

都被埋到坟墓里去了。

坟墓都到哪里去了?

都被花儿覆盖了。

艺术家听完后泪流满面,回国后的第一件事情就是把它创作下来,所以创作了一个系列这种比较沉重一点的主题,这跟艺术家第一次直面战争带来的后果以及刚毕业对未来的不确定性都有关系,所以说在那一段时期作品是这样的。

绘画对于艺术家而言,是她日常的一个部分,因为有很多东西绘画可以来帮助其表达。在艺术家看来,她的绘画就和她本人一样,在不同的阶段所遇到的问题是不一样的,那么她需要用绘画解决的问题也是不一样的。所以,可以看到艺术家的创作风格其实是在变化的,不管是周围的人、环境或者其自己的思想都一样。但是不变的就是始终围绕着艺术家自身的感受。

文源:

关于陈光耀

“每个人、每个物都有属于自己独特的造形,每种形都有不同的性格、情感特征。我的创作大多是以身边感兴趣的人或物为主,这些长相有趣的人或物,可能更多是我表达的一种媒介,我想通过这种媒介表达我对“物”的理解、表达我个人的情感。”

——陈光耀

陈光耀的作品通过克制与安静营造叙事性与强烈的氛围感,代入细腻的情绪。作品随着时间变化,并产生不同的效果。雕塑的媒介特性所带来的永恒感被打破,对于时间片段感官上的放大就成为了陈光耀作品的重要特性。

文源:

关于李一味

这件作品由100余段时间跨度约二十年的音频采样和重复的机械电子音编织而成,音频采样主要关于个体经验和集体记忆,他者、独白和奇遇穿插其中。

个体叙述的公共意义在于集体记忆的通感和身而为人的知觉。她试图在过往人生中弥散式的点状轨迹里,沿着“接连不断的触发器”的指引通向某个存档点,庞大景观由此融入日常风貌。

李一味的作品常用影像、声音、纸本媒介去探索个体和场域的联系,也会做一些公共空间的参与式作品。除了创作之外,还做一些设计、策展和产品相关的工作。她的作品常带有公共性和集体性的内核,通过个体的视角去言说不同境况之下主体和他者之间的联系。做作品对李一味来说是缓慢地编织一张网:用语言作经线,脸庞作纬线,记忆则是网中流动的有机物。李一味的创作开端源于2007年得到的一台卡片相机,那个时候她才9岁,开始每天用它记录自己和他者的状态,这些脸庞是她在创作最开端感知到的最强烈的东西;与此同时她经常改变生活环境,学习了不同的方言和外语,语言和脸庞的影像共同构成了其个体记忆的语法。

文源:

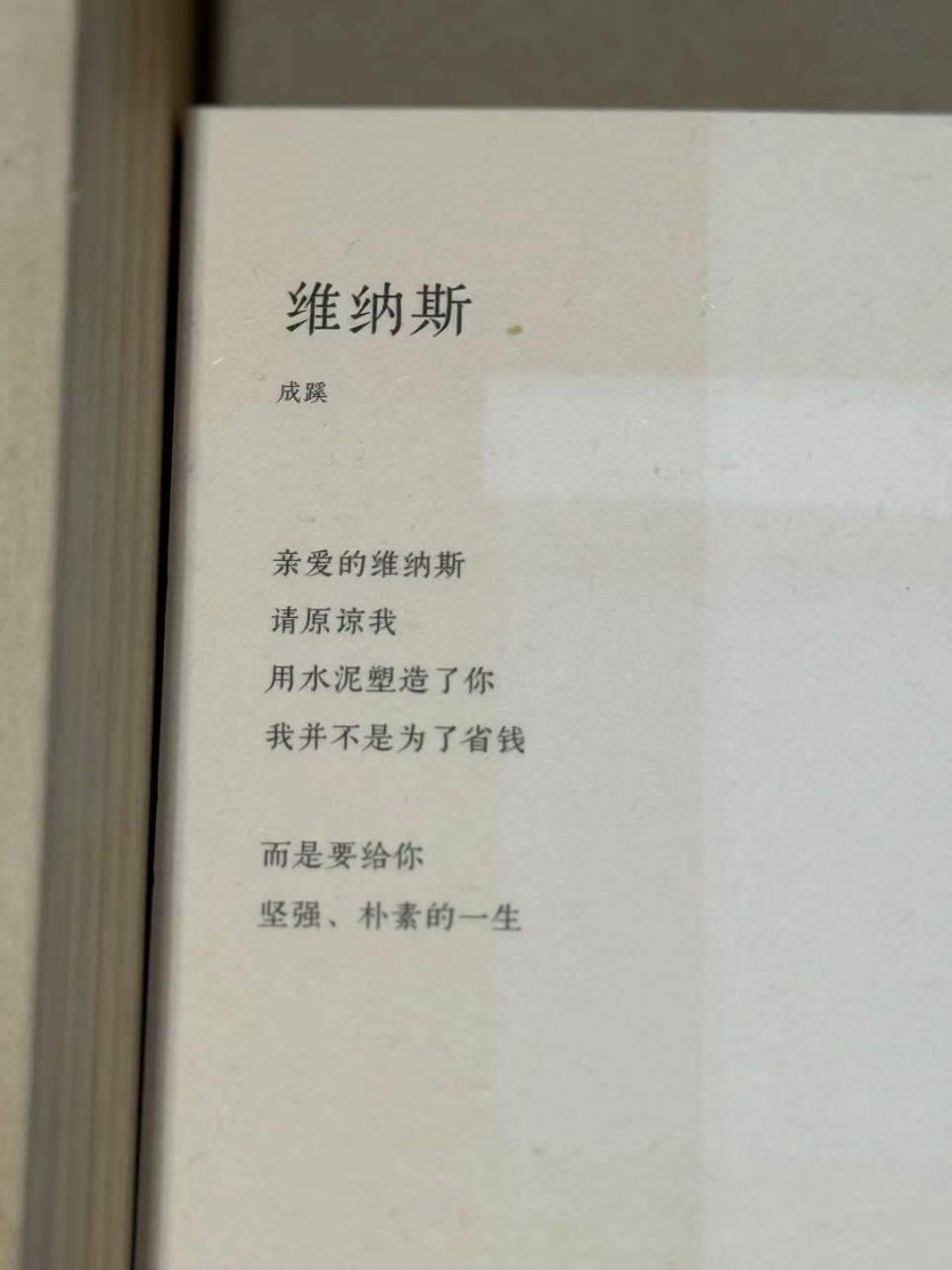

关于成蹊

成蹊,男,身高180,体重64公斤。偏瘦、长发,花白不是染的。现居北京,是一个喜欢去导航无法抵达的地方,还能凭回忆走回来的生活实验家。人格测试为ENFP,但自认为是INFP。写几句“分行”,对形式感有洁癖。每天发朋友圈儿,人生信条是:没有“分行”的日子不值得过。最近喜欢追日落,喜欢在野地里奔跑,但不喜欢一本正经的跑步。夜晚比较怀旧触发器实验,白天比较前卫,喜欢听别人讲自己的往事,只相信亲自看到或听到的历史。好奇心强,喜欢关注和参与那些正在发生的和不可描述的创造行为。喜欢跟七十岁和二十岁的人聊天,说这样再加上他本人就可以始终保持一百岁。搞过不少展览和活动,也搞诗歌、文献、剧场、声音、纪录片儿什么的。

诗歌让成蹊从造型转向对诗歌的探索,让他重新认识生活,质疑现实、质疑历史、质疑规则和习以为常的生活。对于他来说,是一种主动的选择,也是一次心理上的“出走”。成蹊希望摆脱职业和生活的惯性,换个视角重新审视我们习以为常的周遭,以一个发现者的目光和身体,重新介入一次生活,获取新的生命经验。

在成蹊看来,诗,是揭开生活真相的匕首,他的诗都来自最普通的日常,很残酷,很荒诞,有时也很温暖,都是记录他每天经历和思考的人和事儿。

文源:

关于Yea Eun Kim

Yen Kim在成都展出的这系列珠宝作品,包含了她在爱丁堡的经历,在那里Yen Kim真正地理解了自己,并意识到她有自由去成为自己生命的探索者。在探索这座生活的城市时,Yen Kim找到了很多意想不到的材料,这些材料可能看起来对珠宝制作来说非常陌生。之所以能有这种不寻常的方式,是因为她生活在这里,不像她在韩国的过去,几乎吸收了周围的一切作为创作的灵感和素材。Yen Kim希望通过作品,她的探索旅程和发现能够展现出来。

珠宝的一个重要目的就是象征佩戴者的身份。传统上,珠宝曾代表佩戴者所属的社会阶层和群体。目前,我所佩戴的每一件饰品都代表着我的生活方式和我对自己个性的定义,珠宝依然被看作是佩戴者身份的有意义和象征性的物品。我被珠宝的力量所吸引,因为它象征着某种意义,它是一种隐喻性的、想象的、优雅的自我表达方式。有时候,视觉表达比语言表达更为精准。珠宝可以成为一种有影响力的交流媒介,向包括我在内的观众传递信息。

文源:

#03

在解剖台之下

《花都去哪儿了》·《White Disco》

《钢琴家》·《Home》

《我怀念的夜晚》·《Nude》

《无尽》·《光与炁》系列

《家的触发器》·《The Last Party》

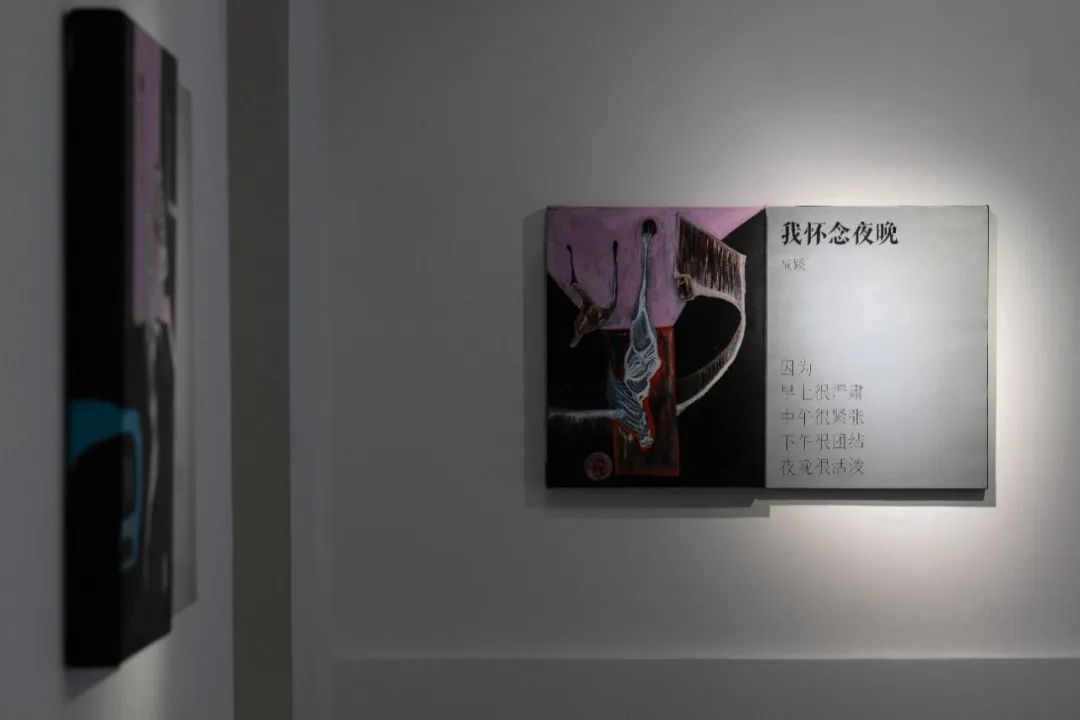

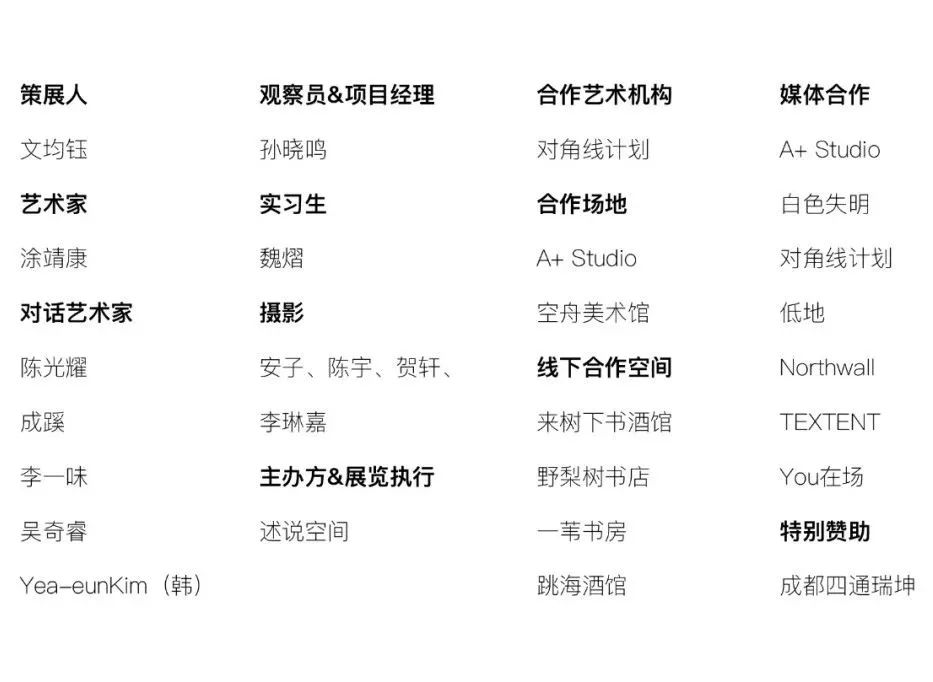

展览《一把雨伞和一架缝纫机在解剖台上的相遇》是一次实验性策展研究,以涂靖康“光与炁”系列作品为基础,博尔赫斯虚构分类法为逻辑,邀请完全没有共同创作主题的艺术作品与之进行对话,像“摆龙门阵”,碰到什么说什么。结合空间设计,每一组作品都产生独特的空间叙事和超越艺术家创作初衷的展览氛围。

文均钰希望通过展览实践测试理论并引发讨论,探讨策展人的身份、策展的多样性及其对艺术作品的影响。正如 Henry 所言,策展是一个“转变”()的过程,它改变空间、时间、氛围和认知。我们一定要问:我们要做什么改变?通过什么样的方式?激活什么空间?讨论什么认知?关于这些问题,述说空间策划了“以策展为:”系列分享会,邀请职业策展人、独立策展人及艺术家-策展人共同探讨策展的多样性,包括四个版块:1. 以策展为此创作 2. 以策展为叙事 3. 以策展为行动 4.以策展为研究。探寻策展的发展历史及当下;补充在主流策展话语之外“暗流”(倪军2019)涌动的多元化策展案例;与公众和日常生活产生联系,给他们提供不同的观展视角,这几个版块一起构成“以策展为研究”的框架。

这种氛围,像勒内·马格里特(Rene )的画面一样,平静迥异;如同诗人洛特雷阿蒙(Comte de Lautréamont)所描述的那样:美丽的像一把雨伞和一架缝纫机在解剖台上的偶然相遇( as a on a table of a - and an )

文源:

相关链接:

#04

万物无雨

2025年4月17日,我针对展览的对话进行了作品的替换,针对与吴奇睿作品的对话,关于坟墓这个主题创作了崭新的作品,作为策展的延续。死亡这个主题本身永恒,于我而言是抽象的无形,只能将它作为黑色的底色。坟墓是死亡之上的形状,形状各异且保持距离。而在坟墓上所铭刻的,是五彩斑斓的精彩,属于生的壮阔。在这里,黑色依旧蔓延,对死亡的恐惧能串联起色块之间的跳跃,这也是我对于策展的答案。

花绽放在大地之上,精彩依旧延续。

《花都去哪了》·《土地》

文均钰作为一个空间设计师,向策展方向的探索更多倾向于对感性层面的理解共鸣。心中一直有一个不恰当的比喻,所有的他者他物在展览中对她而言,就好比士兵与将帅,都是她排兵布阵的干将。我作为创作者投入到策展人的系统语言中被安置是我从未有过的体验,在这样的方式下于个体经验的进步与他者的联系之间起到了很大的推动作用。展览的第一座桥梁在我过往的认知中都是作品优先,但在本次展览中策展人的所为远大于作品本体呈现。

上一次因为空间设计流泪是在法老的陵墓中。通过后世建立的单向通道来到棺木旁,从进入的瞬间便可在两边的壁画中了解到他此生的轨迹。当我从墓地中再次折返时我为陵墓的时间流动而落泪,我是一个旅客,我不经意的瞟过他的一生,又从他生命的终点回到他壁画故事的最初。这个经历让我在新作“大地”中也幻想从死亡到生命的这个过程作为我的绘画逻辑,由黑色向彩色而生。在本次展览的空间选择中策展人一直在寻找一种首尾相连的空间,不论是能更多角度对于单一作品进行感受或是对于整体空间故事的表达,都让我找到了对于空间感知的共鸣。

想象力于我而言一直是对于创造力的重要评判尺度。作者对作品的幻想,观众的幻想,以及策展人的幻想在很多时候是难以重叠的。就像在本次策展中将文字图像进行并置,语言的先后顺序是因人而异的错乱关系,语言系统的冲突导向感官的失语状态,在失语中从而找到不可言说的情愫。与我个人而言,创作本身更像是根茎式的生长过程,从媒介的土壤中缓慢的向度空间,从局部到整体缓慢的生长。作品本身就是植株,展览空间是一个鱼缸,策展人在造景,观众是鱼群。那么在造景之前,对于水体的调配就格外重要,策展人说水质良好来源于信任,我绝对好的水体来源于集体无意识中对于美好的渴求。

——涂靖康独白 2025.3.20

场地支持

A+

2016年根植上海,2020年于成都成立分支,2023年又与苏州结缘,A+ 是一个以建筑设计和艺术展览为基础的多元文化空间,将创意能力延伸至多元领域和行业兴趣点,其核心理念是“让艺术成为日常生活的一部分”。

“筑造”不止于图纸与建模上,“感官”不止于视觉触达。整体功用空间主要有三部分:以建筑设计为本的工作室,在空间布局和景观规划中流露出通透的审美风范;以艺术展览和社群活动为主的展厅,简明分区的同时也有着的松弛平和的艺术氛围;以独家香氛和艺术文创为辅的艺术商店陈列区,拓展人群与艺术商品的兴趣交集。

专注在建筑设计的理性、艺术展览的创意、闲暇茶叙的温情中探索人与空间的多样性,联通在地生活和文化艺术产生更多的连接与可能。

特别鸣谢

对角线计划

对角线计划,缘起从东北到西南的身体游走,游走构成了中国版图上一条从“草原森林平原”地区到“山地高地”地区的对应线,这条线也与当年胡焕庸的从东北黑河到西南腾冲线呼应。从自然地理到人文经济,从近百年前到当代社会,从农业传统到工业繁荣,我们试图寻找和关联共同的意象、符号、理念与精神,以艺术的形式呈现两个地区的多样风貌,实践与理论结合,并尝试总结一些有效的方法,以促进和影响在地生态的演进。

对角线计划目前已经在中国东北地区的黑龙江省鹤岗市与哈尔滨市,辽宁省沈阳市、抚顺市以及西南地区的四川省成都市、自贡市与重庆市开展以工业、城市与冰雪为主题的研究与当代艺术创作。

空舟美术馆

一个融入邻里的艺术空间,从2022年开始运营,致力于将艺术植入日常生活,用创作触动人心,用展览启迪思考。这里不仅是一处欣赏美的所在,更是一座桥梁,联结你我,与生活对话,与艺术同行。空舟美术馆总建筑面积约4000㎡,前身是幼儿园艺术楼,现打造成集艺术与青年社群共创为一体的文创中心。我们希望通过支持青年人群的社会、家庭发展,聚焦青年关注的话题,设计出更多文创作品,丰富社区美术馆的表达,让艺术成为贴近每一位居民生活的一部分。

白色失明 / White

白色失明(White )创始于 2022 年,专注自出版、展览现场和艺术策划。主理人 和 42 毕业于伦敦艺术大学纯艺术专业,现活跃于伦敦和成都。

白色失明是青年艺术家相聚搭建乐园的一扇窗,作品媒介以实验影像、文本和绘画为主,旨在通过纸本媒介和日常器物探索所是与所见,在浓雾和牛奶海的世界里漫游回溯。

小红书:白色失明

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh