褚润林 吕志敏 王 根 闫 军

(河钢集团宣钢公司炼铁厂)

摘 要通过对宣钢1号高炉生产数据的收集与整理,就高炉炉喉料面边缘负荷、环带负荷、中心负荷不同的布料矩阵生产下的高炉透气性指数进行方差分析,找出边缘、环带及中心负荷最佳匹配区间,筛选出最优布料矩阵,从而稳定上部煤气流分布,提高煤气利用率,降低高炉燃料消耗。

关键词 数据 负荷 匹配区间 气流分布

1 装料制度作用

装料制度的选择即上部调剂,直接决定了炉料在高炉炉喉内是否分布合理,炉料的分布状况又直接影响到高炉煤气流的分布、炉内热交换、炉内化学反应的进行,以及高炉煤气的利用率,同时也很大程度上影响了高炉的稳定顺行和高炉铁水质量。

影响炉料分布的固定因素有装料设备的结构和炉型结构;变动因素有:料线、装入顺序、装罐顺序、批重。炉料的品种及其特性对炉料分布也有影响。各种原料布料特性按加重边沿至减轻边沿的顺序是:天然矿、烧结矿、球团矿和焦炭。

2 应用方差分析优化布料矩阵技术

软件具有数据分析、数据处理功能,其中包括方差分析或多元回归分析、时间序列分析、各种统计模型、神经网络模型等。利用数学方法处理高炉生产数据并判定高炉装料制度以及其影响因素的稳定性,从而帮助我们判定高炉生产是否稳定,对实际生产具有指导性的意义。

2.1 对2019年生产数据进行统计,找出三种典型布料矩阵生产条件下高炉透气性及经济指标对应情况

通过采集大量生产数据,就边缘负荷、环带负荷、中心负荷不同的布料矩阵生产下的高炉透气性指数进行方差分析,找出边缘、环带及中心负荷最佳匹配区间,筛选出最优布料矩阵。

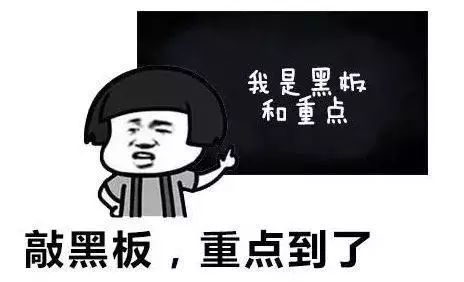

在正常生产条件下,高炉透气性指数越高,高炉越容易接受风量,对改善指标如降焦提煤越有利。我们将不同布料矩阵下生产时高炉透气性指数作为效果的主要依据,将焦比作为相关指标进行监控,通过对2019年不同边缘负荷、环带负荷、中心负荷的布料矩阵生产时,见表1,随机抽取90个透气性指数进行分析。布料矩阵为离散型数据,透气性指数数据为计量型数据,焦比为计量型数据,应用对其进行方差分析。

2.2 依据方差分析流程对三组数据进行方差分析,寻求最佳布料矩阵边缘负荷、环带负荷及中心负荷区间范围

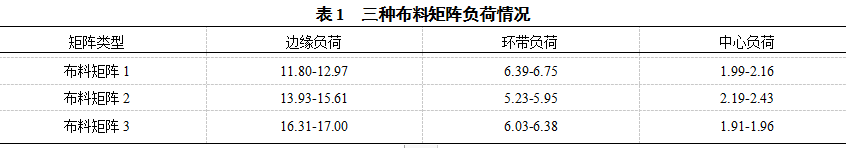

(1)对收集数据进行概率图分析,验证数据正态性,检查所收集数据采用方差分析适用性条件

应用软件对不同布料矩阵生产下对应的透气性指数分别进行概率图分析,如图1-3。

根据统计学在差异性的比较中,大于0.05表示与正太分布无差异,小于0.05表示与正太分布有差异。由图1-3可知,三种布料矩阵生产对应P值分别为0.409,0.654和0.632,其P值均大于0.05,可知三组数据属于正态分布,说明可以进行方差分析。

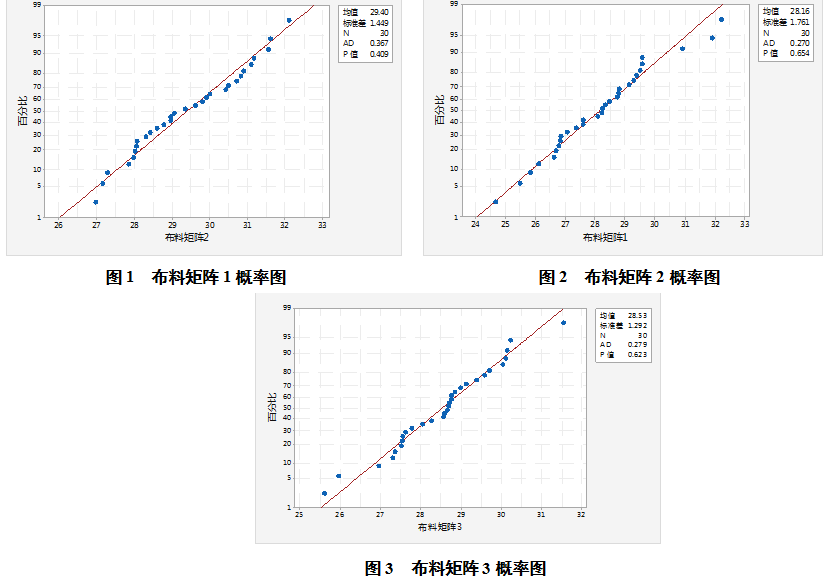

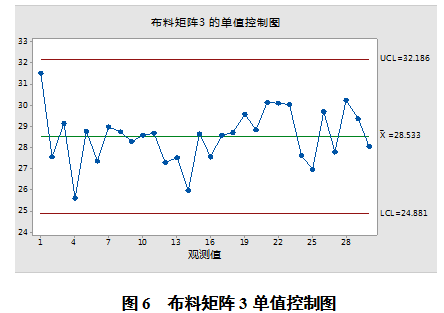

(2)对数据作单值控制图分析,验证数据稳定性,检查所收集数据采用方差分析适用性条件。应用 软件对不同布料矩阵生产下对应的透气性指数分别进行单值控制图分析,如图4-6,验证数据稳定性。

控制图分析中得出三种布料矩阵生产对应透气性均值分别为29.4,28.16和28.53,由图4-6可以看出,三组数据均没有超过其控制上、下限的数据点(UCL为控制上限,LCL为控制下限),即无异常生产点,可知数据过程稳定,可以进行下一步分析。

(3)数据方差分析,找出最佳布料矩阵边缘负荷、环带负荷及中心负荷区间范围

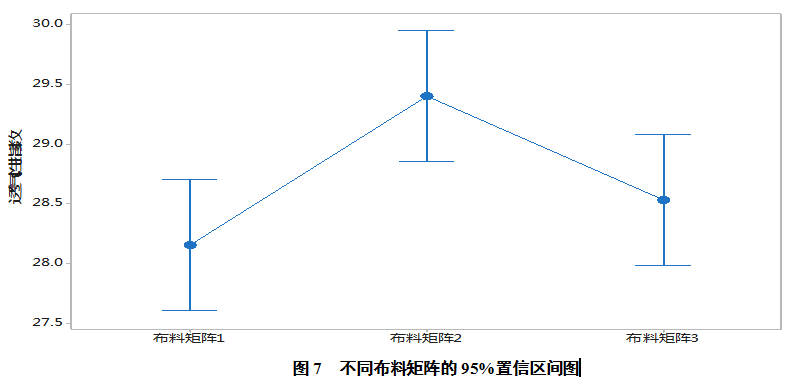

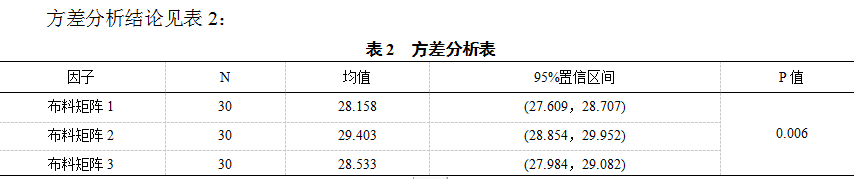

对于3种不同边缘、环带、中心负荷区间搭配下的透气性指数进行方差分析。这里原假设H0为:不同负荷区间生产时透气性指数相等;备择假设H1为:不同负荷区间生产时透气性指数不相等,其分析区间图7所示。

由图7和表1可以看出, P值<0.05,接受备择假设H1即不同负荷区间生产时透气性指数不相等;其边缘、环带、中心负荷区间在第二种搭配下(布料矩阵2),即当边缘、环带、中心负荷匹配区间为:13.93-15.61、5.23-5.95、2.19-2.43生产时,高炉透气性指数最高,平均29.403。

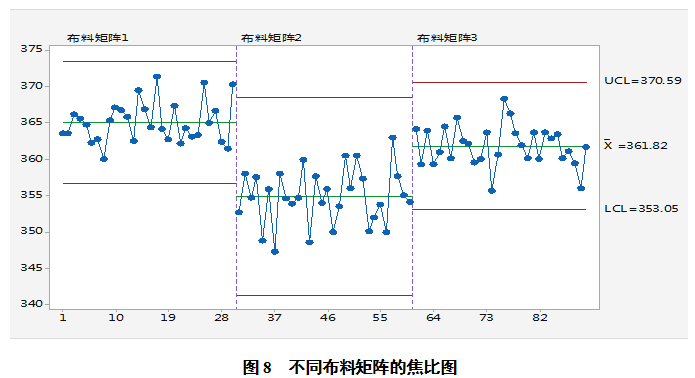

再对其相关指标焦比进行监控,三种布料矩阵生产时焦比情况见图8。

由以上分析可知,采用布料矩阵2生产时,即当边缘负荷控制在13.93-15.61,环带负荷控制在5.23-5.95,中心负荷控制在2.19-2.43生产时,高炉透气性指数平均达到29.4,高炉生产对应焦比也最低,平均354kg/t。利用此结论,可以制定后续生产过程中布料矩阵调整参考方向,以实现高炉布料矩阵优化及指标改善。

3 炉内具体调整过程

3.1 优化装料制度,稳定上部气流分布

高炉装料制度调整是通过选择合理布料参数,按照“制衡”的原则,以“保证中心气流、稳定边缘气流”为主体思路,使煤气流分布均衡,提高煤气利用率。

针对1号高炉边缘气流不稳,冷却壁水管烧漏频繁,高炉抗波动能力弱现象,高炉需要尽可能的强化中心、控制边缘,实现倒V型软融带的稳定存在,增加焦窗数目、改善透气性。具体调整过程中,通过外移矿石,增加最外环矿石圈数,同时将矿5环改为矿4环,减轻中心焦炭负荷;焦角内移,增加中心焦角圈数,布料矩阵由

调整后中心气流增强,边缘气流稳定,抵抗原燃料变化的能力提高。

强化中心、抑制边沿,以加重边沿的方式来促进边沿渣皮的稳定。但在实际操作过程中,由于过于顾及边沿的稳定,极力强化中心气流,没有对渣皮的结厚程度设限,加之重边沿布料模式运行周期长,后续经常出现炉墙结厚的症状,为了缓和炉内压量关系矩阵分析与应用,阶段性采取适当松边的措施,防止边缘温度过死。

3.2 适当提高鼓风动能,稳定下部初始气流

以下部调剂为基础,上下部调剂相结合,稳定边缘煤气流和炉体各层温度,维护合理的操作炉型是高炉生产稳定的关键。选择适应炉役发展的鼓风动能及回旋区深度,保证高炉纵向和圆周上的温度场分布均匀稳定,初始煤气流分布合理,是高炉稳定顺行和减少冷却壁损坏的基础。

为此,在上述方差分析对布料矩阵研究的基础上,从风口布局上进行调整,将风口长度逐渐加长,送风面积逐渐缩小,以疏导气流向中心延伸,保证中心气流通畅矩阵分析与应用,建立起稳定合理的下部初始气流。在调整中,主要是以缩小风口面积和增加风口长度为指导方向, 并具体确定需要调整的个数。通过缩小风口面积,风口面积0.缩小至0.,风口长度由585mm加长至615mm,视炉况反应后又将铁口上方风口加长至635mm。通过调整,高炉实际风速和鼓风动能提高,保证了较合理的风口循环区,保证了初始煤气稳定,高炉炉缸工作活跃。

在上部的料制调整中,为了更好地强化中心、抑制边沿,将平台加漏斗的布料模式向中心加焦模式过渡,在采用中心加焦,大矿角布料模式下,边缘气流受到抑制,冷却壁温度波动小,水温差基本稳定在3℃左右,表明渣皮稳定,维护了较好的操作炉型,这是高炉长寿的必要条件。在此调整过程当中,操作人员始终把风量作为高炉操作的生命线,虽然风口面积较大幅度缩小,但高炉风量不降反升,为高炉稳产高产创造了条件。

同时,高炉矿批也逐步扩大,由63 t逐步扩大到目前的67~69t,在后续重负荷过程中保持焦层厚度不减,提高了料柱透气性,稳定气流,优化了炉内气流分布,改善了煤气利用率。矿批的扩大一方面增加焦窗厚度,另一方面也减少了混合料层的界面效应,很好地抵消了大风量带来的高压差效应,使高炉阻损降低有利于炉况的稳定。同时,矿批的扩大对稳定料面平台及改善煤气利用也起到良好的效果。

4 应用效果

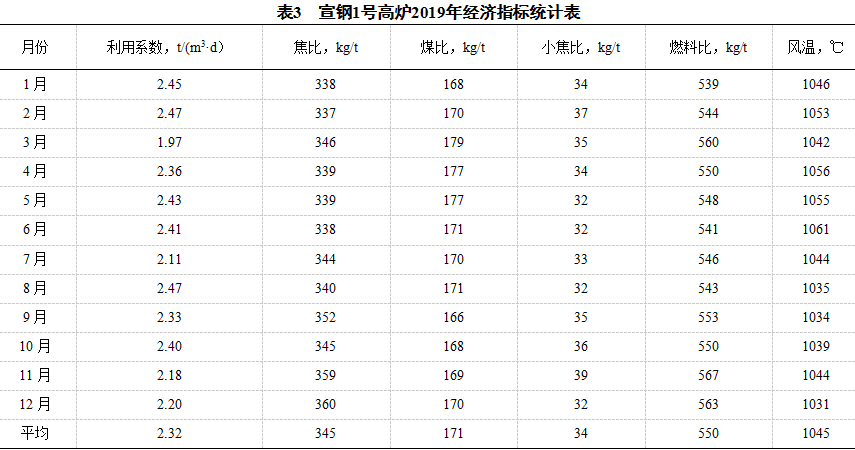

利用方差分析确定的布料环带负荷范围,通过实践调整,宣钢1号高炉边缘气流稳定,热负荷在正常范围内波动,炉体冷却壁破损趋势减缓,高炉长期稳顺,指标持续改善。2019年1号高炉经济指标统计表如表3。

5 结论

方差分析 (ANOVA) 与回归分析类似,它也是用来分析响应变量与一个或多个预测变量之间关系并为之建模的。但是,方差分析与回归有两方面的不同,预测变量往往是类别变量。实际上,方差分析将用于检验两个总体均值相等性的双样本t检验扩展到更一般的比较两个以上均值相等性的原假设,即相对于它们并非全都相等。

将方差分析确定各环带负荷,再将其应用于高炉布料矩阵调整过程,实现布料矩阵调整过程的系统化、数据化,稳定高炉上部煤气流分布,不断提高煤气利用率,降低高炉燃料比。

6 参考文献

[1] 何晓群.六西格玛数据分析技术[M].北京:中国人民大学出版社,2004.5~120.

[2] 张弛.六西格玛分析工具[M].广东:广东经济出版社,2003.24~95.

[3] 张弛.六西格玛解决方案(上、下) [M].广东:广东经济出版社,2003.46~55.

[4] 王作成.六西格玛技术实施工具[M].北京:中国人民大学出版社,2003.1~132.

[5] 辛益军.方差分析与实验设计[M].中国计量出版社,2001.45~114.

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh