“工”这个字的字形很简单,可是关于它的本义是什么,说法就复杂了,《说文解字》的解释是:

“工,巧饰也。象人有规矩也。与巫同意。

,古文工从彡。”

许慎认为“工”是精巧装饰的意思,它字形的结构像人有规矩的样子,还说和“巫”的含义相同。唐代徐锴解释说:

“为巧必遵规矩法度,然后为工。否则,目巧也。巫事无形,失在于诡,亦当遵规矩,故曰‘与巫同意。’”

徐锴认为巧技必定要遵守规矩法度,然后技术工艺才称得上是“工”,否则只是空说的“巧”,不是真的巧。巫师所做的事情无形无相,其毛病就在于稀奇古怪,所以也当遵守规矩,所以许慎才说“与巫同意”。他这个说法其实也很让人搞不明白。

清代的段玉裁认为,人只有熟知规矩才能“巧画”,引申为“凡善其事曰工”;至于字形分析,他认为“直中绳,二平中准,是规矩也。”就是“工”这个字形中间的竖笔表示正直,两横笔表示平正,是表示“规矩”的意思。

古人在“工”字的解读上,大略也就是如此。当然也有不同的声音,比如清代学者于鬯认为:

“工字无巧饰之义,盖即桥杠之本字。《孟子·离娄篇》云:‘岁十一月,徒杠成。’《尔雅·释宫》云:‘石杠谓之徛。’并谓桥也。《木部》云:‘杠,床前横木也。’则杠为桥原非本字,其本字乃即此工字。二象两岸形,丨即象桥形。”[1]

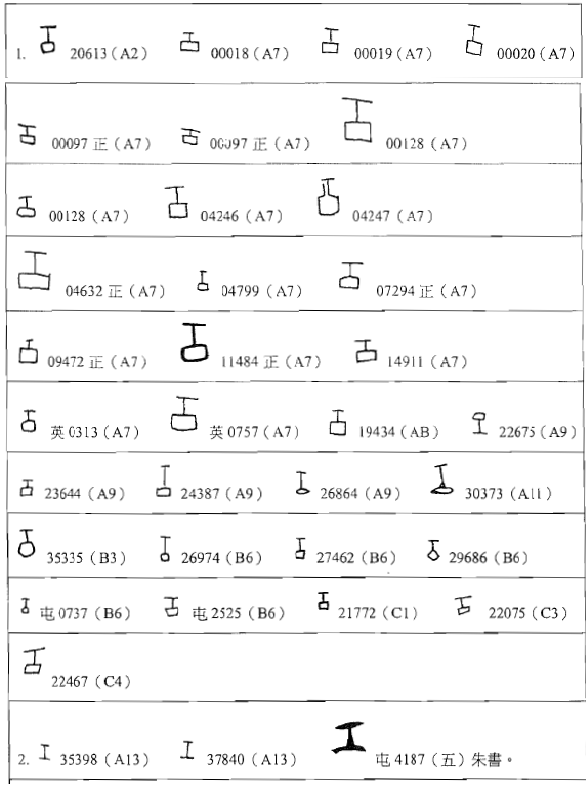

本来《说文》的解释比较具有权威性,影响很大,可随着甲骨文的发现,人们发现这些说法都有问题了,先看一下甲骨文中“工”的字形,选自李宗焜先生的《甲骨文字编》:[2]

甲骨文“工”的字形和周金文中的差距很大,出乎大家的意料,虽然后期它也简化成了和金文、小篆差不多的形体,可那说明不了问题,其原始形体不是两横一竖的写法,而是“丅”下加“口”形;因为甲骨文里偶然会出现字形倒刻的情况,所以偶然也会写成“

”(22675)形,但是极罕见,《甲骨文字编》中收录了那么多字形,这种写法也不过只一见而已。

不管怎么说,甲骨文“工”字原始写法和金文、小篆的写法差距太大,根据两横一竖写法的各种解释就统统不那么可靠了,于是各种新说就不断地涌现,这里撮录一部分主要说法如下:

孙海波:工之初文,本象玉连之形,孳乳为“攻”。

吴其昌:“工”字最初之夙义,为伐木之斧之遗形也。

姜亮夫:(工)此应是石器时代所遗的斧形工具。

李孝定:因疑工乃象矩形。规矩为工具,故其义引申为工作,为事功,为工巧,为能事。

陈炜湛:卜辞十干之壬多作I,工字早期多作

,象矩形,规矩为工具,故其义引申为工作、工巧、能事。但在祖庚祖甲以后,工字简省为工,遂与壬子同形,唯于文义上可加以区别。

姚孝遂:此字形体来源,迄无定论。孙海波谓象玉形,吴其昌谓象斧形,诸家皆已辨其误。《说文》以为“巨”字即规矩之象,乃据篆文形体立说,验之于上周古文字皆不合。[3]

马昂:工者,上下合一也。上下古作丄丅。

刘心源:工即功。

林义光:工,事也。象构作之形。古作工。

马叙伦:工为巨之省。

陈梦家:工为玉之单位词,《淮南子·道应篇》“玄玉百工”,注云:“三玉为一工也。”

杨树达:工象曲尺之形,盖即曲尺也。

何金松:甲骨文工字有两种形体:武丁时期,上面一短横画,中间一竖画,下面是一方框形;祖庚、祖甲以后,与现在的形体相同。……甲骨文工字象筑墙杵,本义是工程。

刘恒:工实象夯筑之夯,口为夯所为之石形,上段丅则象连石夯之把。[4]

季旭昇:孙海波以为象玉连之形,吴其昌谓象伐木之斧形,杨树达以为象曲尺之形,徐进雄以为工取象于可悬吊之长方形有孔石磬。案:郭沫若以为作

者当是

之异,据此,工字应该是一种有刃的工具,其上部可能有矩的功能。[5]

限于篇幅,就引这些。就由上述说法即可看出诸家的看法的纷异,各有理据,可实在让人有点不知所从。那么,到底哪家说得有理呢?这个只能通过形音义的分析来判断一下,当然也未必能判断正确,只能算是笔者的一家之言。

首先,“工”字的甲骨文原始形体就是“

”形,这是定论,后来简化成“工”形,到了周代金文里就彻底抛弃了原始形体的写法,只是用了它的简体,并发生了各种变化,但是根据金文、小篆来讨论“工”的本义显然不靠谱,所以可以当作参考,却不能当作字形分析的主要依据。

其次,“

”只能分析为两部分,即“丅”和“口”。其中“丅”是甲骨文中的“示”字,也是神主的“主”字,这也是古文字中的常识了,不用多说。“口”这部分有点复杂了,看看上面所引的甲骨文字形,特别是《合集》26864、30373、35335、29686和《屯》0737的字形可知,“工”字下面的方框似乎本来不是想写个方框,而是个“○”形,因为甲骨文是用刻刀在坚硬的龟甲和兽骨上刻,刀子走弧形和圆形不容易,所以一些弧形的笔画多刻成折笔,圆形的笔画就刻成了方框形,比如“丁”字,在金文中多是作一圆点,而甲骨文一律刻成方框;甲骨文“员”、“邑”等字上面的“口”形,在金文中一律是圆圈,总之这种例子太多,不烦备举。

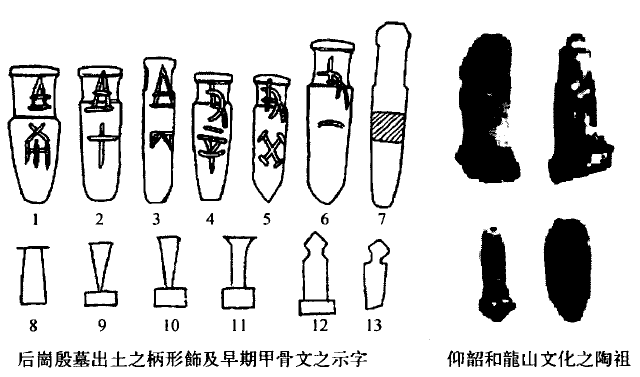

“丅(示、主)”这个字就是古代神主的象形,这种东西,类似后世给亡故的先人立的牌位,而三代时期则是用木、石、玉雕刻或陶制的一种柱状器物,因为木头不好保存,没有三代的考古实物,可石头的、玉石的和陶制的却经常发现,考古学上原来称为“柄形器”,后来经学者研究才知道它是古代祭祀祖先用的“主”,实物图如下:[6]

这种“示(主)”也称为“且”,即“祖”的初文,从它的形状看就知道是象男性生殖器,是原始生殖崇拜的产物,有的上面还写上了祖先的日名“祖庚”、“祖甲”、“祖丙”之类的,显然是祭祀时作为祭祀对象的替代品,就是神主。甲骨文“示(主)”的写法“丅”,就是这种东西的线条化。而甲骨文中用来作为雄性动物标志的“丄(牡)”,则是一个倒置的“丅(示、主)”,这个也很容易理解,雄性的生殖器在平时是下垂的,所以是“丅”形;当交配时是勃起的,古代称为“举”,得了阳痿之疾的则称“不举”。既然是“举”,自然就是向上了,所以“牡”的字形就是“丄”,表示其为上举状的牡器。

根据甲骨文“示(主)”的象形写法判断,古人祭祀时用它的时候,或尖头向上,或尖头向下,似乎不那么一定,而根据实物上面书写文字的方向判断,它使用时是以尖端朝下为主,但是这样是立不住的,只能插在一个底座上,所以大家看看甲骨文中那些比较象形的“示(主)”字,下面多带一个长方形底座,第9和第10个字形,是尖头朝下插在底座上的,第12和第13个字形则是尖头向上。

可能有人就会说:明白了,“工”就是“示(主)”的底座。如果这么看也不能算错,可从甲骨文的字形看就不是了,因为它下面的方框本来应该是“○”形,而底座应该是个长方形的横木,不是圆的。

那么这表示的是什么呢?我觉得吧,“工”是象示(主)插入底座的孔中之形,而要突出的就是下面的那个“〇”,所以“工”应该就是“空”的表意初文,《说文》:“空,窍也。”段玉裁注:

“今俗语所谓‘孔’也,天地之间亦一孔耳。古者司空主土,《尙书大传》曰:‘城郭不缮,沟池不修,水泉不修,水为民害,责于地公。’司马彪曰:‘司空公一人,掌水土事。凡营城、起邑、浚沟洫、修坟防之事,则议其利、建其功。’是则司空以治水土为职。禹作司空,治水而后晋百揆也。治水者必通其渎,故曰‘司空’犹‘司孔’也。”

说明在传世典籍中“空”和“孔”是通假字,甲骨文里没有“空”、“孔”字,“工”就是“空”的本字,本来表示的就是示(主)插在底座上的孔。这么一说大家就会明白,为什么传世文献中的古代官职“司空”在卜辞和金文里都写成“司工”,因为“工”就是“空”的本字,本义就是孔窍。

得注意一点,“空”、“孔”用现在的话来说都可以说是“洞”,但先秦时期人们说的“空”和“孔”的意思还不太一样,“空”是把器物挖出个空洞以容物,它是不穿通的洞,也就是《说文》里说的“窍”;而“孔”《说文》的解释是“通也”,古代又叫“穿”,《广韵》:“穿,孔也”,故《说文》训“穿”也是“通也”,“孔”、“穿”义同,是指两头贯通透气的洞,可以把物体从这边贯穿到另一边,所以二者的含义是不一样的,只是因为二字音同义近,后世混用不别了而已。

从读音上看,“工”应该就是从“主”得声,“主”是侯部字,“工”是东部字,侯东对转音近;“工”与“空”、“孔”古音是见溪旁纽双声、同东部叠韵,读音是相近的。只是在殷墟卜辞里已经不用它的本义,而是用为官名的“司工(空)”、“百工”之“工”,也用为贡献之“贡”。[7]正因为“工”被借作他用,所以后人才在其本字的“工”上加了个“穴”当义符(形旁),就成了“空”,来代替了“工”字的本义。

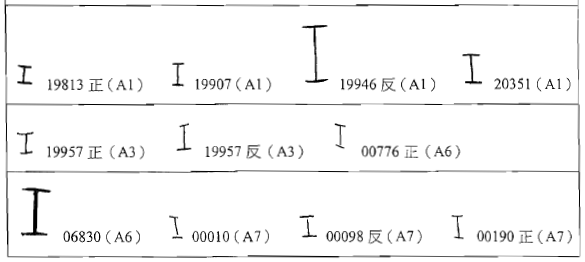

到了祖庚、祖甲时期,大概刻手觉得下面那个方框或圆形刻起来麻烦,所以就简化成了一横笔,变成了“工”形,这个形体被后来的金文所继承。其实这个形体不应该是“工”壬怎么读,而是十干里的“壬”,“壬”的甲骨文字形如下:[8]

我们知道,甲骨文的“示(主)”有时候是从“壬”,如商人的先王示壬(《史记·殷本纪》作“主壬”),卜辞中的合文一般作“

”(合19813反),左边的是“壬”,右边的是“示(主)”;还有一些其他形体,如:

大家看看它“壬”的写法都是“工”形,但是“示”的形体就丰富了,有写成“工”形的,有写成“工”字最初形体的,有写成“工”形上面加横笔的,也有写成下面是个三角形的。特别是合11166上的“示”明白就是“工”字,因为“工”字就是一个插在孔中的“示”的形状,所以因为形义相近而与“示”混用了——这足以证明我们上面说的“工”字的原始形体是示(主)插在空(孔)中之形是对的。《甲骨文字编》中还收了一个“示”的形体作“

”(合补06493正),这个字上面是“丅(示)”,下面是个圆圈,它也应该释“工”,也是被误用为“示”。

“示”或写作“

”,它明显是从“壬”,由此可以知道,“壬”字其实也是从“丅(示、主)”,下面的一横笔应该就是表示其横置的底座,或写作三角形,应该是那底座有作成上小下大的梯形的,现在发的奖杯的底座也经常作成这种形状,样子象山峰的模样,所以独体的“示”就有写成“

”(合28250)、“

”(合28268),下面写得像“山”形。

“壬”是底座上承载着“示(主)”的样子,所以“壬”应该是后来担任、责任、重任之“任”的本字,它是由承载神主的意思引申出来的负也、担也、当也、载也、堪也这些义项,[9]《史记·律书》里说:“壬之为言任也”就是这个意思。

到了周金文里,周人学习殷人的文字大概有些地方含糊,他们接受了“工”字的简化写法,还把它和殷商文字中的“壬”弄含混了,可毕竟“工”和“壬”不是一个字,总该有所区分,怎么办呢?他们取了“工”形的写法作为“工”字,同时也把它当成了从“山”形的“示”字的“

”这部分,认为是一个字(其实这部分应该是“壬”),所以大家就可以看到金文里的“工”字,除了正常的“工”形写法之外,就出现了如下写法:[10]

下面写作“山”形或三角形,因为周金文中的“山”字写作“

”(启尊)、“

”(克鼎、召弔山父盙)形,那应该是表示山形(梯形)的底座,这应该就是从“

”这个形体演化而来的,所以说是周人把“工”和“壬”弄含混了。

至于“壬”字,看看《新金文编》里的字形,[11]商代的金文里还是写作“工”形,到了周代,西周早期的兄作父壬簋(《集成》3654)就出现了“

”形的写法,就是在“工”形中间加粗笔或加圆点,是为了和“工”相区别的。再后来圆点就变成横笔,比如春秋中晚期的郑大子之孙与兵壶器上的“壬”干脆就写成了“王”形,到了战国时期的秦简、楚简文字里,写作“王”形已经成为普遍现象了,[12]这就是后来变成“壬”形的原因。

后世称垫在下面切剁、捶打东西的案板、墩子之类的器物称为“砧”,比如切肉的砧板、打铁的砧子、捣衣的砧子等等,字又作“碪”、“枮”、“椹”、“鍖”等,制作的材料有石、木、金属,是因为制造的材质不同而其字所从的偏旁也不同。这种名称,怀疑就是从“壬”孳乳出来的,因为“砧”是章纽侵部字,与“壬”是章日旁纽双声、同侵部叠韵,它们是音近的字,很可能是由底座义的“壬”演变出来当墩子义的“砧”,又音变作“质”,后起字写作“櫍”,它们的音义是相关联的。

最后总结一下:甲骨文的“工”就是“空”的表意初文,本义是指示(神主)底座上的孔窍,被用为“百工”和工作之“工”是假借。“壬”是“任”的表意初文,本义是指底座承载示(神主),引申出“负”、“担”、“当”、“堪”等义。“工”、“壬”二字在甲骨文中或同形,因为在文字构形取义上二者有相通之处壬怎么读,但是读音和含义则截然不同,不能混为一谈。

【注释】

[1]于鬯:《香草校书》,中华书局1984年,1172页。

[2]李宗焜:《甲骨文字编》,中华书局2012年,1146-1147页。

[3]于省吾主编,姚孝遂按语编撰:《甲骨文字诂林》第四册,中华书局1999年,2909-2918页。

[4]以上诸说引自李圃主编:《古文字诂林》第4册,上海教育出版社2004年,745-754页。

[5]季旭昇:《说文新证》,台北艺文印书馆2014年,382页。

[6]选自赵林:《殷契释亲——论商代的亲属称谓及亲属组织制度》,上海古籍出版社2011年,44页。

[7]参于省吾:《释“工”》,《甲骨文字释林》,中华书局1979年,71-73页。

[8]《甲骨文字编》,147页。

[9]宗福邦等编:《故训汇纂》,商务印书馆2003年,95-96页。

[10]容庚:《金文编》,中华书局1985年,311页。

[11]董莲池:《新金文编》,作家出版社2011年,2134-2137页。

[12]字形可参看徐在国、程燕:《战国文字字形表》,上海古籍出版社2017年,2006页。

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh