细说汉字

(89)

秉笔直书——说“笔”(聿、筆)

朱英贵

一、“笔”字小引

成语“秉笔直书”的意思就是用手握持着笔直截了当地书写,意谓书写史实不隐讳,而这里所说的“笔”指的是后世需蘸墨书写的毛笔。甲骨文和金文的“聿”字就是这种毛笔的早期字形,今体汉字“笔”是一个从“竹”从“毛”会意的简化字,其正体字“筆”据东汉许慎的《说文解字》称,是一个从“聿”、从“竹”的会意字。

如果说“聿”就是笔的话聿字怎么读,那么早在先秦时代就有作为书写工具的笔了,西周以上虽然迄今尚未见有毛笔的实物,但从史前的彩陶花纹、商代的甲骨文等上面仍可觅到些许用笔的迹象。东周的竹木简、缣帛上已广泛使用毛笔来书写。但“筆”字却出现得较晚些,大约是秦代的事。下面我们来讨论“笔”(筆)字(含“聿”字)的形义联系。

二、“笔”(聿、筆)字的字形解读及造字本义

“聿”就是“筆”。甲骨文为“加体象形字”,象一只手持一支笔之形,左边的构件象笔之形,右边的构件为“又”(象侧面手形)。本来要表示“笔”,只须画出笔的形状就可以了,但是光画出笔的形状还不足以确认它就是笔,唯恐会被误解为其他什么东西,于是在独体象形的基础上就又加了一个“又”,成为以手持笔的加体象形字。金文字形与甲骨文一脉相承,小篆字形又在下面增加一横画,段玉裁认为“象所书之牍”。后来在“聿”字的上部又增加了“竹”字头作为形符,让“聿”作声符,便构成了新的形声字“筆”,现代简化字则又将“聿”简化为“毛”,使之又成为了“从竹从毛”的会意字。

“聿”字的本义就是“笔”(筆)。《说文·聿部》:“聿,所以书也。楚谓之聿,吴谓之不律,燕谓之弗。从聿一声。”罗振玉《增订殷墟书契考释》称:“此像手持笔形,乃象形,非形声也。”朱骏声《说文通训定声》指出:“秦以后皆作筆字。”《说文·聿部》:“筆,秦謂之筆。从聿从竹。”《说文》对“聿”字的解义是正确的,“所以书也”的意思就是“用来书写的东西”,当然就是“笔”了。接下来许慎介绍了“笔”字在楚、吴、燕等国的不同称谓,从而可知“聿”是楚国的称谓。最后指出“聿”是一个形声字,认为小篆字形所增添的一横是声符。《说文》对“筆”字的解释也是正确的,从中我们可以得知,“筆”是秦国的称谓,是一个“从聿从竹”的会意字。

从中我们可以知道,“聿”是“笔”的初文,许慎解释为“所以书也”是对的,战国时代的笔,楚国称之为“聿”,吴国称之为“不律”,燕国称之为“弗”。并且我们可以想见,在上古时代“弗”与“不”同音,“聿”与“律”相谐,“弗”与“聿”合称“弗聿”亦即等同于“不律”,而“不律”快读切合即为“笔”的读音,所以,解读《说文解字》的朱骏声指出:“秦以后皆作筆字。”然而,许慎将“聿”解为形声字有所不妥,因为从“聿”字的古文字字形观察,是一个以手持笔的会意字。罗振玉否定许慎的形声之说,言之有理,而认为其为象形,似又不及判为会意更为切当。

《说文解字》称:“筆,秦谓之筆。从聿,从竹。”朱骏声《说文通训定声》释为:“秦以竹为之,加竹。”但“筆”字在《说文解字》中却不归属于“竹”部,而归属于“聿”部,可见其意义主要体现在“聿”这个构件中,许慎说它是“从聿,从竹”的会意关系,也是将“聿”这个构件列于首位的,而并未说它是“从竹,从聿”。至于“从竹”是否一定是指笔是由竹制作的,愚以为那倒不一定,其实若理解为“从聿”(以手持笔)“从竹”(在竹简上书写),也并非没有道理。

可见,“筆”字是由本义为笔的“聿”作基本构件,再加上“竹”,作为配合构件而会合成意的(其中“聿”又兼表声音)。王筠在《说文释例》中解释道:“聿部收‘筆'字,与‘其’字在箕部正同,盖皆一字也……不以筆为聿之重文者,以音辨之也。……故聿下云:‘楚谓之聿,吴谓之不律,燕谓之弗。’ 筆下云:‘秦谓之筆。’其词相连而及,以见其为一物,而以‘谓之’别其为不同音也。”通过这段话解释,我们可知,正像“其”字是本为撮箕的“箕”字而造一样,“聿”字是本为书写工具之名而造的最初文字,先有初文,后来繁化,这是汉字发展演变的一般规律。

三、“笔”(聿、筆)字的字义演变源流

“聿”最初的意思就是笔(筆),古籍中大多使用“筆”字,偶尔也有使用“聿”字的,例如:“咸执牍聿,至于祠下。”(唐·柳宗元《湘源二妃庙碑》)“笔”(筆)的本义为写字画图的工具,例如:“史载笔,士载言。”(《礼记·曲礼》)又如:“不能竟书而搁笔。”(清·林觉民《与妻书》)今天的“笔”就不仅仅是指毛笔了,还可以包括钢笔、铅笔、圆珠笔、签字笔、水彩笔、蜡笔、排笔等各种各样的写字画图的工具。

由此可引申为“书写、记载”的意思,例如:“至于为《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一辞。”(《史记·孔子世家》)又如:代笔(代为书写),笔资(笔头上的功夫),笔吏(专门抄写文字的小吏)等。

于是将写画而成的“书画作品”也叫做“笔”,例如:文笔(文字表达及其作品),笔圣(书法作品超绝凡常的人),笔精(指文章精妙)等。

又可以用来特指“散文作品”(相对于韵文而言),例如:“今之常言,有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也。”(南朝·刘勰《文心雕龙·总术》)

由书写的意思又可引申指汉字的笔画,例如:“文”字有四笔,笔形(笔画的形状),笔迹(笔画的形迹)等。

还可以作为量词,用于款项、书画等事物,例如:一笔款,几笔账,写得一笔好字等。

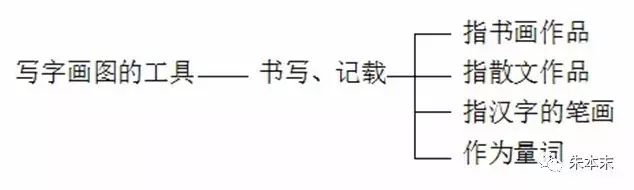

根据上面对“笔”字的字义演变过程的梳理聿字怎么读,现将“笔”字字义的发展脉络简示如下(示意图中的横直线表示字义之间的先后演变关系):

四、含有“笔”字文化含义的相关成语

“笔”是最重要的文化用具,保留在成语中的“笔”字颇多,大致有如下四种类型:

其一是指代写字画图的工具,例如:“摇笔即来”意谓不用多思索,一动笔就写出来了,形容文章写得快。“奋笔疾书”,“奋笔”指提起笔来,意谓精神昂扬地挥笔快速书写。“下笔成文”是指下笔就很快写成文章,形容文思敏捷,才华横溢。源自三国·魏·曹植《王仲宣诔》:“文若春华,思若涌泉;发言可咏,下笔成篇。”“下笔有神”意思是写起文章来,文思泉涌,如有神力,形容才思敏捷,文章写得又快又好。源自唐·杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》:“读书破万卷,下笔如有神。”“投笔从戎”意谓扔掉笔去参军。指文人从军。源自《后汉书·班超传》:“家贫,常为官佣书以供养。久劳苦,尝辍业投笔叹曰:‘大丈夫无他志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔研间乎?’后立功西域,封定远侯。”“秉笔直书”,“秉”是握持的意思,“直书”直截了当地书写。意谓书写史实不隐讳。语见清·曾朴《孽海花》第35回:“我是秉笔直书,悬之国门,不能增损一字。”“涉笔成趣”,“涉笔”即动笔,“成趣”指有风趣、有意味。形容一动笔就画出或写出很有意趣的东西。语见清·李汝珍《镜花缘》第一百回:“读了些四库奇书,享了些半生清福。心有余闲,涉笔成趣,每于长夏余冬,灯前月夕,以文为戏,年复一年,编出《镜花缘》一百回。”“口诛笔伐”意思是口头揭露,书面声讨。“心织笔耕”,在心中构思,用文笔表达,比喻靠卖文生活。“如椽大笔”,是说像椽子一般粗大的笔。喻指记录大事的手笔,也喻指笔力雄健的文词。语见宋·邵雍《大字吟》:“诗成半醉正陶然,更用如椽大笔抄。”“浮白载笔”,“浮”指罚人饮酒,“白”是专用来罚酒的大杯,“浮白”指喝酒和干杯;“载笔”即拿着笔。一面喝酒,一面写作。比喻文人的雅量和才气。

其二是表示书写、记载的意思,例如:“笔削褒贬”,“笔”用作动词,是记载的意思;“削”是删改的意思,古时在竹简或木简上写字,写错要修改时就用刀刮削。原指孔子作《春秋》,用文字来评文论物的好坏。也指用文字褒扬、贬斥人或事。“信笔涂鸦”,“信”是听凭的意思,“信笔”即随意书写;“涂鸦”比喻字写得很拙劣,随便乱涂乱画。意谓字写得很潦草,文章写得很难看,常用作自谦之词。“意在笔先”,指写字画画,先构思成熟,然后下笔。源自晋·王羲之《题卫夫人笔阵图后》:“意在笔前,然后作序。”

其三是指代文笔、书法、绘画等,例如:“点睛之笔”,“笔”即文笔。本指画龙最后点睛的艺术手法,借以通指文章传神绝妙之处。“妙笔生花”,“生花”是长出花朵的意思。比喻杰出的写作才能。“春秋笔法”,指寓褒贬于曲折的文笔之中。源自宋·俞文豹《吹剑录》:“盖纯用《春秋》笔法也。”“神来之笔”意谓由神灵帮助而写出的作品,形容作品文句精彩。“笔走龙蛇”形容书法生动而有气势。源自唐·李白《草书歌行》:“恍恍如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走。”

其四是用作量词,例如:“一笔不苟”意谓连一笔都不马虎。“一笔抹煞”意谓画一笔就全部抹掉,比喻轻率地把成绩、优点全部否定。“一笔勾销”意思是把账一笔抹掉,比喻把一切全部取消。

相关链接:

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh