古人云:"学而不思则罔,思而不学则殆。"这句话揭示了学习与思考的辩证关系,而在汉字的海洋中遨游,更需要我们不断学习、思考。今天,让我们一同探讨一个看似简单却又蕴含深意的汉字——"觯"。这个字究竟该如何读?它又有什么样的文化内涵?"杜蒉扬觯"又是什么典故?带着这些疑问,我们开始今天的汉字之旅。

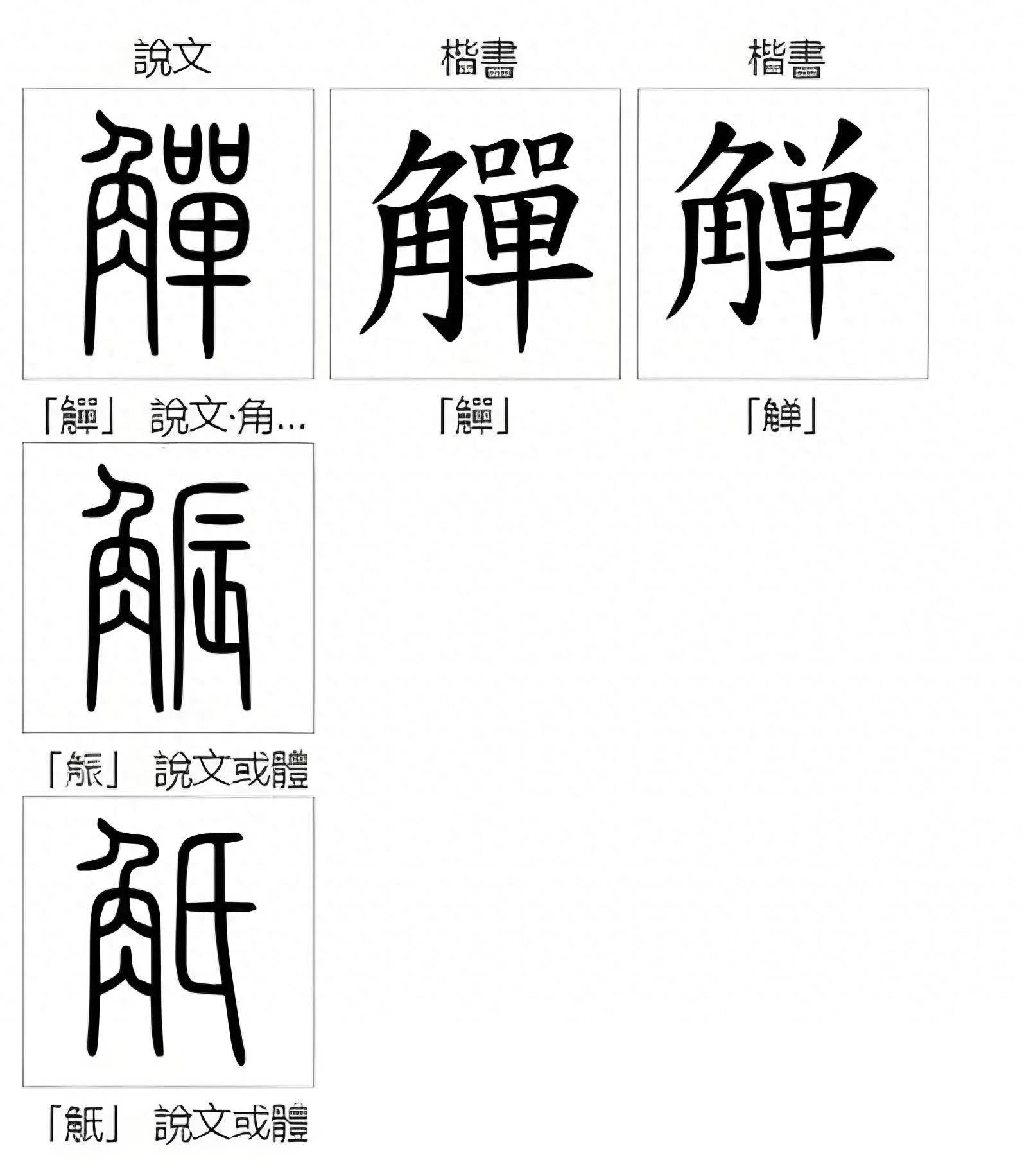

一、字形演变

"觯"字的演变历程颇为有趣。在甲骨文中,这个字的形状像一个带把手的酒器,上部是盛酒的器皿,下部是支撑的底座。到了金文阶段,"觯"字的形状更加清晰,我们可以看到酒器的轮廓更为立体,把手的形状也更加明显。

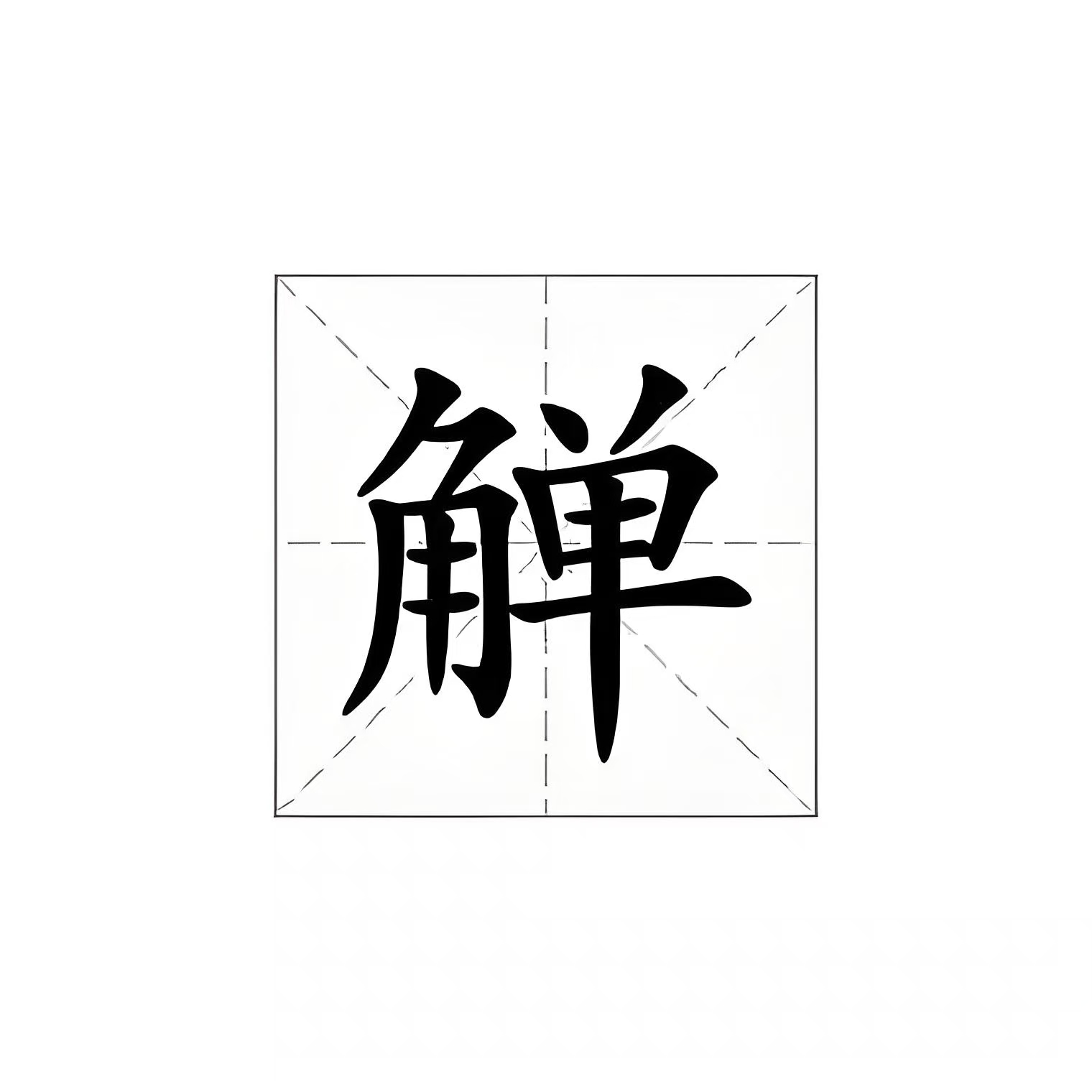

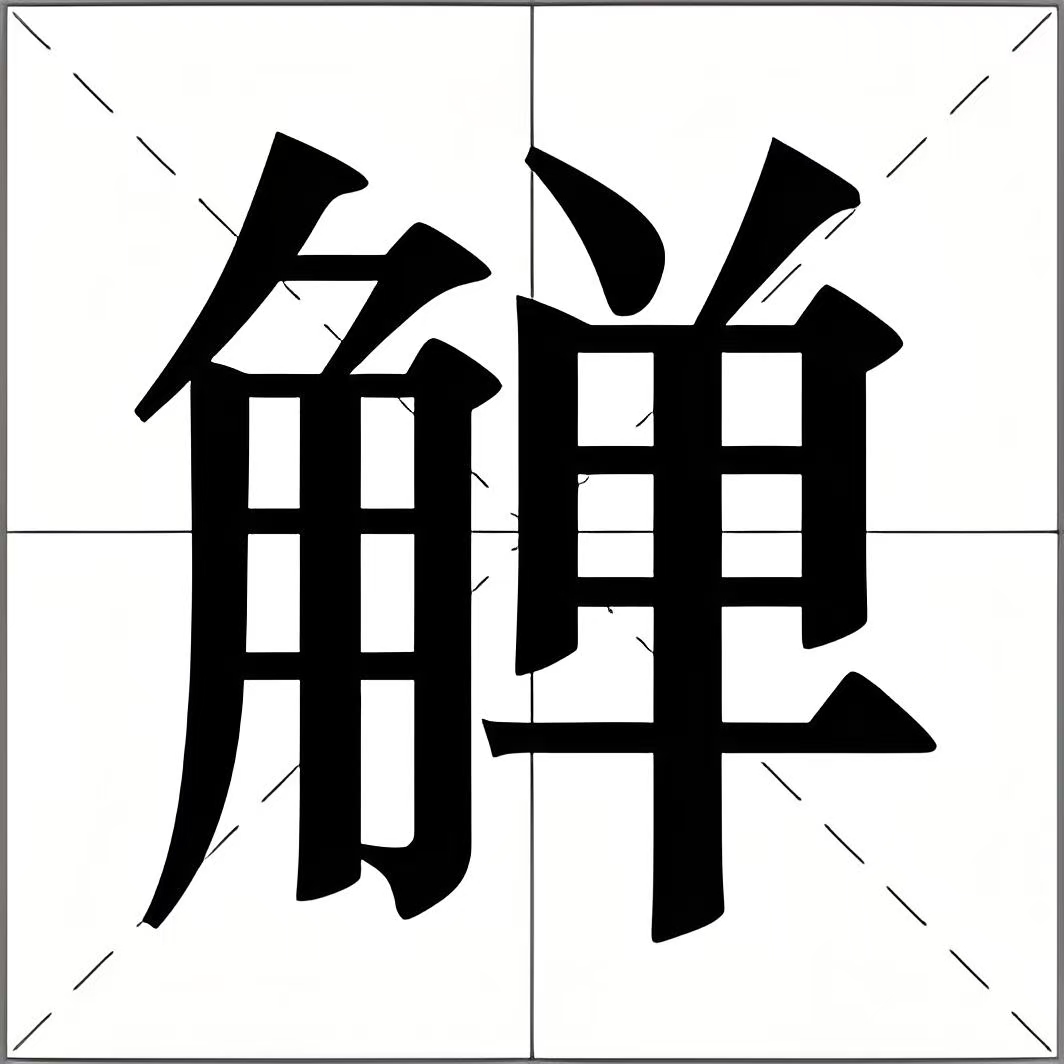

进入小篆时期,"觯"字的结构开始规范化,上部保留了酒器的基本形态,下部则演变为"角"字,表示这种酒器是由兽角制成的。最后发展到楷书,"觯"字的左边是"角",右边是"卒",整体上仍然保留了酒器的含义,但字形已经高度抽象化。

二、字义解释

"觯"的本义是一种古代的酒器,形状像杯,由兽角制成,用于饮酒。引申义包括饮酒的行为、酒宴等。

我们可以用"觯"组词:

觯酒:用觯饮酒

举觯:举杯敬酒

金觯:金制的觯

玉觯:玉制的觯

在实际应用中,"觯"常出现在描述古代宴饮场景的文学作品中。例如:"宾主举觯交谈甚欢。"(宾客和主人举杯畅饮蒉,谈笑甚欢。)

三、在古诗词中的运用

在古诗词中,"觯"字的运用颇为常见。我们来看杜甫的《闻官军收河南河北》:

"剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。"

这首诗作于安史之乱后期,杜甫听闻官军收复河南河北的消息后欣喜若狂。诗中虽然没有直接使用"觯"字,但"白日放歌须纵酒"一句生动描绘了诗人畅饮庆祝的场景,这里的"纵酒"正是用觯饮酒的写照。

四、正确读音指导

"觯"字的正确读音是zhì(四声)。

同音字有:制、治、志、质(部分读音)。

"觯"字的部首是"角",整体结构为左右结构。

五、文化内涵

"觯"作为一种古代酒器,不仅是饮酒的工具,更承载着丰富的文化内涵。在古代,饮酒常常与文人雅士的聚会、政治外交、军事庆功等场合密切相关。"觯"的使用体现了中国古代的礼仪文化和饮食文化。

在现代生活中,虽然我们已经很少使用"觯"这种器具,但它所代表的饮酒文化和社交礼仪仍然在以不同的形式存在。例如,商务宴请中的"举杯互敬",就是古代"举觯"文化的延续。

六、"杜蒉扬觯"典故解析

"杜蒉扬觯"出自《左传·襄公二十三年》,讲述了一个关于酒德的故事。杜蒉是晋国大夫,他在宴会上举起觯(酒杯)敬酒,但不喝,只是洒在地上。晋侯问他为什么这样做,杜蒉回答说这是在祭祀已故的贤人。

这个典故后来被用来形容一个人有高尚的品德,懂得感恩和尊重先贤。它也反映了中国古代"饮酒思贤"的文化传统,即饮酒不仅是一种享受,更是一种追念和敬仰的方式。

七、结语

探讨"觯"字蒉,我们不仅学习了一个汉字的读音和含义,更深入了解了中国古代的器物文化、饮酒礼仪和文人情怀。正如"觯"字从最初的实物演变为抽象的文字符号,中华文化也在历史长河中不断积淀、升华。让我们以"杜蒉扬觯"的精神,珍惜传统文化,铭记先贤智慧,在传承中创新,在创新中传承。

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh