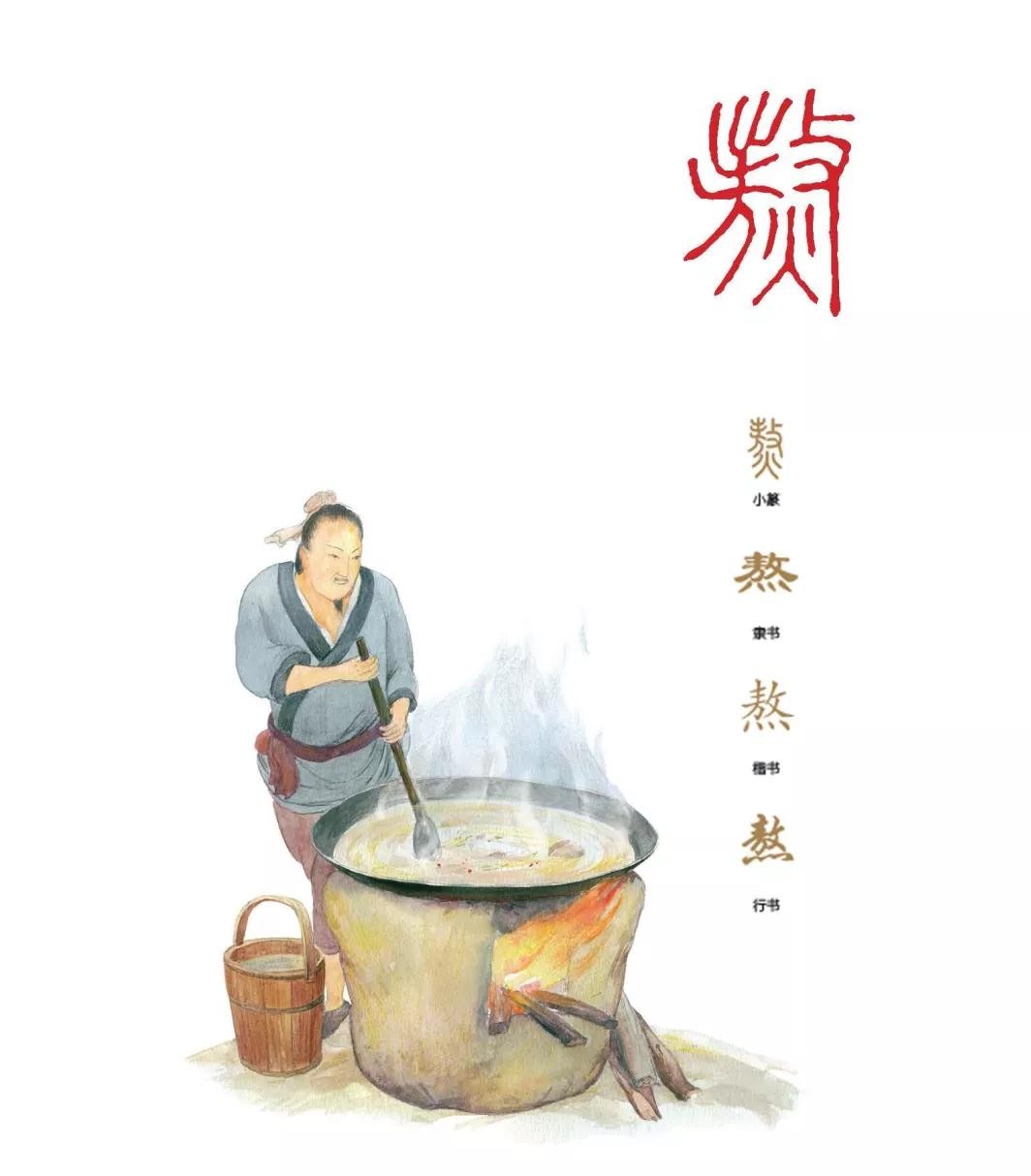

“熬”这个字有阴平、阳平两种读音,而且都与烹制食物有关。这个字上面的“敖”,表示字的读音与它接近;下面的“灬”是“火”字的变形,表示字的意思与火有关。许慎在《说文解字》中对“熬”的解释是:“干煎也。”同时,按照其给出的注音方式,该字的声调应是第二声。宋代文人刘学箕曾填过一首《行香子》,把烹鱼写得真是令人垂涎:“雪白肥鳒。墨黑修鲇。柳穿腮、小大相兼。金刀批脔,鲜活甘甜。或时爊,或时煮,或时腌。揎腕佳人,玉手纤纤。缕银丝、取意无厌。羹须澹煮,滋味重添。滴儿醯,呷儿酒,撮儿盐。”肥美的鲜鱼、提味的作料、多样的手法已让人腹中馋虫蠢蠢欲动,而操弄厨艺的俏丽厨娘,则更令人心生神往。

*白蜡 金石昆虫草木状 明 文俶

词人将“爊、煮、腌”并列,由此,我们可以判断,这里的“爊”即熬,指的应当就是“煎”。“煎熬”“熬煎”,二者的确曾不分彼此,只是到了后来,当“熬”又发展出“用慢火长时间煮”的含义之后,如“熬粥、熬鸡汤”等等,它“干煎”的含义才完全转移到了“煎”等字词之上。至于“熬”读第一声以及表示把蔬菜等食材放到水里煮,如“熬白菜、熬豆腐”等,则是很晚才出现的一种语言文字现象。

*熬鹿角胶 金石昆虫草木状 明 文俶

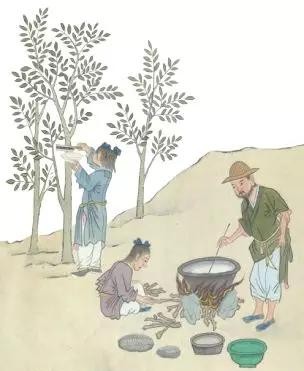

刘学箕在《行香子》里面也提到了“煮”。“煮”这个字上面的“者”,表示字的读音与它接近;下面的“灬”同样是“火”字的变形,表示字的意思与火有关。许慎认为“煮”最初的标准字形应写作“䰞”,后来才出现了现在我们使用的这种字形。它的意思是“烹也”,也就是把东西放到水里加热而使其成熟,例如“煮饺子、煮花生”等,当然我们更不能忘记中华祖先“煮海为盐”的探索与成就。

根据考证鲇的读音,金文中确实有上面近似“者”字,下面形似器皿中盛有东西的一种字形

,一般认为这就是“煮”最初的字形,而且有人认为这个形似器皿中有物的字已经表示了“煮”的意思,因此“者”字是后来又加上去的。此外,还有人通过考证,说甲骨文中有一个字,上面是牛羊的“羊”,下面是器皿的“皿”,也表示“煮”的意思。

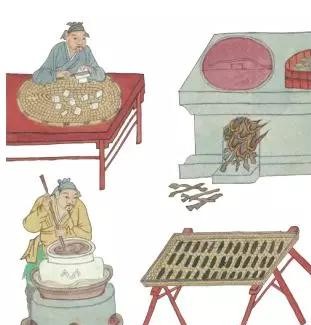

*伯矩鬲 西周

宋代文人谢逸的《望江南》里有“谩摘青梅尝煮酒,旋煎白雪试新茶”这样两句。青梅煮酒、白雪烹茶鲇的读音,谢氏既学曹孟德把酒纵论天下英雄,又法白居易等文人“融雪煎香茗”,将豪气与闲情和谐地汇于一处,丝毫没有违和之感。其实没有违和之感的,还有“熬、煮、煎”这几个字,因为它们常常携手并肩、联袂而出。宋代诗人周弼有一首诗《陆羽泉》,称颂这一汪以“茶圣”的名字为名的泉水,诗中有:“拟酌松根泉,先酹松下土。瓯牺副都篮,拾薪自煎煮。”诗句里的“牺”指的是一种小木勺,“都篮”指的是一种盛装茶具、酒具的便携式容器,一般用竹子或木头制成。诗句的大意是诗人打算汲取松树根部下面的泉水烹茶之前,首先要向培育松树的泥土致谢,然后就可以捡些柴草,煮好茶后用自己携带的茶具享用了。

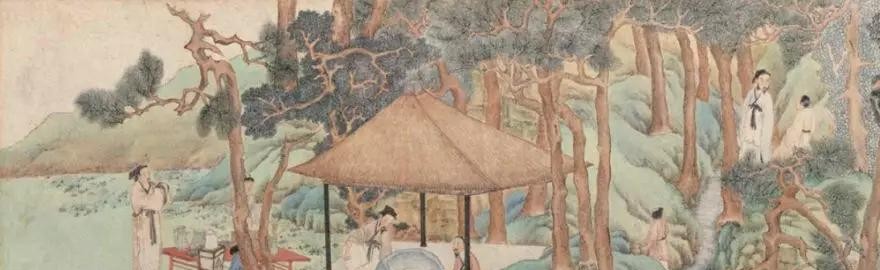

*惠山茶会图卷 明 文徵明

宋末元初诗人方回的一首长诗《春寒纪异》,写了乍暖还寒的春季,天气多变,冷热交替,结果诗人偶感风寒,不得不服药医治。诗中写道:“病轻勿辂医,芎芷自煎煮。”看起来诗人或者是略通医术,或者是久病成医,所以他说如果身体不幸染上伤风一类的小毛病,一般情况下就不要去麻烦医生了,自己找些川芎、白芷之类的药材煎一煎服下即可。 “煎煮”药材总是一件令人无奈的事情,而如果是“熬煮”食物,就是让人充满期待的乐事了。而且在古代,“熬煮”除了表示某种烹调方式之外,还是美味食品的代名词,本身也可以指代各色佳肴,例如宋代周密《武林旧事·德寿宫起居注》:“约午时初,后苑恭进酥酒,十色熬煮。” 和“熬、煮”所表示的烹调方法接近,并且近年来在美食领域大显身手的,还有发源于岭南地区的“煲”,以及采用这种方法烹制出来的各式肴馔。

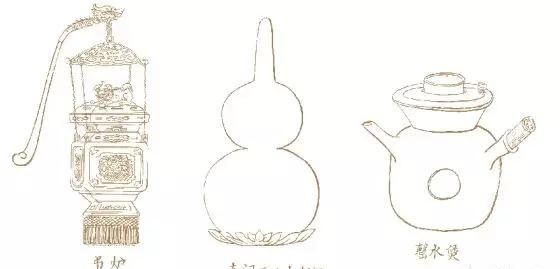

*罄水煲 清

“煲”字上面的“保”,表示字的读音与它接近;下面的“火”,表示字的意思与火有关。许多工具书里关于它的释义有两种:一种是壁比较陡直的锅,用作名词;另一种是用这种锅煮或者熬,用作动词。

很多人认为这个字产生得比较晚,而且是一种地域性较强的话语词,但是也有人认为甲骨文里有一个字,字的上半部分是“保护”的“保”,下半部分则可能是“火”字的一种讹变,变成了“山丘”的“丘”的形貌,这是因为“丘”的甲骨文字形

,和“火”的甲骨文字形

确实比较相似。但是,关于这个字形,目前还没有充分的语料予以佐证,只能等待进一步的发现与考证。

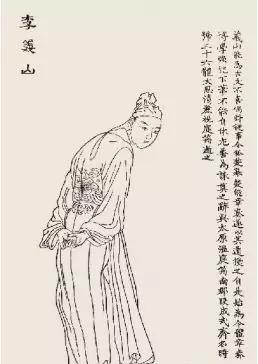

*李商隐像 晚笑堂竹庄画传 清 上官周

限时特惠:本站持续每日更新海量各大内部创业课程,一年会员仅需要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:Jiucxh